本稿は斎藤幸平『人新世の「資本論」』のまとめノートです.

(斎藤幸平,2023,人新世の「資本論」,株式会社集英社,東京.)

はじめに──SDGsは「大衆のアヘン」である!

はっきり言おう.

個人がエコバッグを買ったり,車をハイブリッドにしたりする程度では,温暖化対策として無意味である.

良心の呵責(かしゃく)から逃れ,現実の危機から目を背けることを許す「免罪符」として機能する消費行動は,資本の側が環境配慮を装って私たちを欺くグリーン・ウォッシュにいとも簡単に取り込まれてしまう.

また温暖化対策をしていると思い込むことで,真に必要とされているもっと大胆なアクションを起こさなくなってしまうという意味では,その善意は有害ですらある.

国連が掲げ,各国政府も大企業も推進する「SDGs(持続可能な開発目標)」も,例外ではない.

かつて,マルクスは,資本主義の辛(つら)い現実が引き起こす苦悩を和らげる「宗教」を「大衆のアヘン」だと批判した.

SDGsはまさに現代版「大衆のアヘン」である.

ところで,人類の経済活動が地球に与えた影響があまりに大きいため,ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンは,地質学的に見て,地球は新たな年代に突入したと言い,それを「人新世(ひとしんせい)」と名付けた.

人新世の環境危機によって明らかになりつつあるのは,豊かな生活を約束していたはずの経済成長が,皮肉なことに,人類の繁栄の基盤を切り崩しつつあるという事実である.

気候変動が急激に進んでも,超富裕層は,これまでどおりの放埓(ほうらつ)な生活を続けることができるかもしれない.

そして危機対応を政治家や専門家に任せるだけでは,超富裕層が優遇されるだけだろう.

だから,被害を被ることになる大多数の市民の一人ひとりが当事者として立ち上がり,声をあげ,行動しなければならないのだ.

その上で重要となるのが,気候危機の根本的な原因は資本主義であるという認識である.

そこで本書はマルクスの『資本論』を折々に参照しながら,「人新世」における資本と社会と自然の絡み合いを分析していく.

もちろん,これまでのマルクス主義の焼き直しをするつもりは毛頭ない.

150年ほど眠っていたマルクスの思想のまったく新しい面を「発掘」し,展開するつもりだ.

第1章 気候変動と帝国的生活様式

ノーベル経済学賞の罠

イェール大学のウィリアム・ノードハウスはいち早く,気候変動の問題に経済学的に取り組み,最適な二酸化炭素削減率を決めるためのモデルを構築しようとした.

一連の研究によりノードハウスは2018年にノーベル経済学賞を受賞した.

しかし一部の環境運動家たちからは,受賞の決定に対して厳しい批判の声が上がった.

と言うのも,彼の提唱した二酸化炭素削減率では,地球の平均気温は,2100年までになんと3.5℃も上がってしまうからだ.

つまりノードハウスが設定した「バランス」は,自然よりも経済成長の側にあまりにも傾きすぎていたのである.

3.5℃もの気温上昇が起きれば,アフリカやアジアの途上国を中心に壊滅的な被害が及び,また農業も深刻なダメージを受けることになる.

しかし世界全体のGDPに対するそれらの寄与はわずかだから,その程度の被害はいいではないか,という発想が,ノーベル経済学賞を受賞した研究の内実である.

経済学の得意とする最適解の計算から導かれるのは,自然にとっても社会にとっても「ウィンウィン」の解決策ということになり,国際機関などで受け入れられやすい.

しかしその代償として,SDGsを含め,ほとんどなにもしないのに等しい,ノロノロとした気候変動対策が正当化されてしまう.

2016年に発効したパリ協定にしても,口先では2100年までの気温上昇を2℃未満に抑えるという目標を掲げているものの,実際には各国がパリ協定を守ったとしても,気温は3.3℃上昇するという指摘もある.

ポイント・オブ・ノーリターン

気候変動は2050年あたりからおもむろに始まるものではない.

むしろ毎年,世界各地で異常気象が起きるようになっており,危機は“すでに始まっている”のである.

例えば,2020年6月にシベリアで気温が38℃に達した.

これは北極圏で史上最高気温であった可能性がある.

永久凍土が融解すれば,大量のメタンガスが放出されて気候変動が加速するだけでなく,水銀が流出したり,炭疽菌(たんそきん)のような細菌やウイルスが解き放たれたりするリスクもある.

このように危機は複合的に深まっていくのであり,急激で不可逆な変化が起きて,以前の状態に戻れなくなる地点(ポイント・オブ・ノーリターン)は,もうすぐそこに迫っている.

破局を避けるために,2100年までの平均気温の上昇を産業革命以前の気温と比較して1.5℃未満に抑え込むことを科学者たちは求めている.

すでに1℃の上昇が生じているなかで,1.5℃未満に抑え込むには,2030年までに二酸化炭素排出量をほぼ半減させ,2050年までに純排出量をゼロにしなくてはならない.

日本の被害予測

急激な気温上昇が続けば,日本でも漁業の被害,夏の熱波による農作物の被害,台風の巨大化,豪雨による被害が起きる.

さらに気温上昇が4℃まで進めば,江東区,墨田区,江戸川区を含む広範囲の地域が冠水し,日本全土の1000万人[現在の人口の約1割]に影響が出るという予測もある.

世界規模で見れば,億単位の人々が現在の居住地から移住を余儀なくされることになる.

そして人類が必要とする食糧供給は不可能になり,経済的損失も莫大になる.

こうした被害が恒常的に続くのだ[その影響はコロナ禍の比ではない(第7章)].

大加速時代

気候危機を解決するには,資本主義そのものに挑む「大きな変化」が必要である.

そのことを説明するために,まず第1章では資本主義のグローバル化と環境危機の関係性を考える.

社会経済の動向を反映した人口,実質GDP,エネルギー消費,自動車の台数のデータと,地球システムの動向を反映した大気中の二酸化炭素・メタンの濃度,熱帯雨林の消失,漁獲量のデータは,いずれも第2次世界大戦後に急上昇している.

[もちろん対応関係が常に因果関係を意味するとは限らないものの,]これだけでも戦後の「大加速時代」における経済活動の急成長に伴って,環境負荷が飛躍的に増大していることが強く示唆される.

グローバル・サウスでの人災/犠牲に基づく帝国的生活様式

先進国における豊かな生活は,「グローバル・サウス」からの労働力と自然資源の収奪の上に成り立っており,ドイツの社会学者ウルリッヒ・ブラントとマルクス・ヴィッセンはこのような先進国のライフスタイルを,「帝国的生活様式」と呼んでいる(ただしここで「グローバル・サウス」は,南半球に限らず,グローバル化によって被害を受ける領域ならびにその住民を指す).

例えばファスト・ファッションの洋服の原料である綿花を栽培しているのは,40℃の酷暑のなかで作業を行うインドの貧しい農民であり,ファッション業界からの需要増大に合わせて,遺伝子組み換えの綿花が大規模に導入されている.

その結果,自家採種の種子が失われ,農民は,遺伝子組み換え品種の種子と化学肥料,除草剤を毎年購入しなくてはならない.

干ばつや熱波のせいで不作ともなれば,農民たちは借金を抱えて,自殺に追い込まれることも少なくない.

さらに先進国は遠くのグローバル・サウスに「人災」を押し付けてきた.

例えば2019年には,資源三大メジャーの所有するブラジル・ブルマジーニョ尾鉱ダムが決壊し,250人以上が死亡した.

こうした事故は単なる「不運な」出来事ではなく,国や企業がコストカットを優先して,有効な対策を怠ったために起きた「人災」である.

そして現地の労働者たちも,ブルマジーニョの尾鉱ダムが危険なのはわかっていたにも関わらず,自らの生活のために,その地で採掘を続けるよう強制されてきたのである.

問題はグローバル・サウスの人々の生活条件の悪化が,資本主義にとっては前提条件であり,例外的事態ではなく“平常運転”だということである.

犠牲を不可視化する外部化社会

このような耳の痛い指摘を私たちが忘れることができるのは,代償を遠くに転嫁して,不可視化しているからである.

ミュンヘン大学の社会学者シュテファン・レーセニッヒは,このような先進国社会のあり方を「外部化社会」と呼んで批判した.

「外部化社会」は,絶えず外部性を作り出し,そこにさまざまな負担を転嫁することでのみ,繁栄してきたのである.

労働者も地球環境も搾取の対象

ウォーラーステインの見立てでは,グローバル・サウスという周辺部から廉価な労働力を搾取し,その生産物を買い叩くことで,中核部(先進国)はより大きな利益を上げてきた.

ところが,資本主義のグローバル化が地球の隅々まで及んだために,新たに収奪の対象となる「フロンティア」が消滅してしまったと言うのである.

ただしウォーラーステインが考慮していた搾取対象は主に人間の労働力だけであるのに対し,実際には資本主義は周辺部の労働力だけでなく,地球環境全体から資源,エネルギー,食料などを掠奪していく.

外部化される環境負荷

要するに,ウォーラーステインの議論を拡張すれば,中核部の廉価で,便利な生活の背後には,周辺部からの労働力の搾取だけでなく,資源の収奪とそれに伴う環境負荷の押しつけが欠かせないのである.

例えば日本人の食生活を影で支えている,廉価で酸化しにくいパーム油はアブラヤシが原料である.

その栽培のためにインドネシアやマレーシアの熱帯雨林を農地として切り拓いた結果,土壌浸食が起き,肥料・農薬が河川に流出して,川魚が減少しているのだ.

現地の人々は以前のように川魚からたんぱく質を取ることができなくなり,よりお金が必要となったため,金銭を目当てに野生動物の違法取引に手を染めるようになったのだ.

加害者意識の否認と先延ばしの報い

環境危機という言葉を知って,私たちが免罪符的に行うことは,次々と発売されるエコバッグを「買う」ことだろう.

しかし,そのエコバッグも遠くの地での人間や自然への暴力を経て作られているのであり,私たちは資本が謀(たばか)るグリーン・ウォッシュに取り込まれているにすぎない.

現代ドイツを代表する哲学者マルクス・ガブリエルが述べているように,私たちは不公正を知らないのではなく,直視することに耐えられないから,不公正を不可視化する「現在の秩序の維持を暗に欲して」しまい,帝国的生活様式を望ましいものとして積極的に内面化するようになっていく.

こうして,帝国的生活様式は一層強固なものとなり,危機対応は未来へと先延ばしにされていく.

だが,その報いがついに気候危機として中核部にも忍び寄ってきている.

「オランダの誤謬」──先進国は地球に優しい?

こうした指摘は,すでに「オランダの誤謬」として議論されている.

すなわちオランダのような先進国で大気汚染や水質汚染の程度が低いのは,専ら資源採掘やごみ処理などの経済発展に付きまとう否定的影響の少なからぬ部分を,グローバル・サウスという外部に押しつけてきた結果にすぎない.

それにも関わらず,先進国が経済成長と技術開発によって環境問題を解決したと思い込んでしまうのが,「オランダの誤謬」である.

外部を使いつくした「人新世」

しかし,人類の経済活動が全地球を覆ってしまった「人新世」とは,そのような収奪と転嫁を行うための外部が消尽した時代だといってもいい.

資本は石油,土壌養分,レアメタルなど,むしり取れるものは何でもむしり取ってきたため,「安価な労働力」のフロンティアだけでなく,今や採取と転嫁を行うための「安価な自然」という外部もついになくなりつつあるのだ.

資本は無限の価値増殖を目指すが,地球は有限である以上,外部を使い尽くすと,危機が始まる.

これが資本の力では克服できない限界であり,「人新世」の危機の本質である.

その最たる例こそ,今まさに進行している気候変動であり,日本のスーパー台風やオーストラリアの山火事など,その被害が先進国でも可視化されるようになっているのである.

冷戦終結以降の時間の無駄遣い

経済学者ケネス・E・ボールディングはかつて「指数関数的な成長が,有限な世界において永遠に続くと信じているのは,正気を失っている人か,経済学者か,どちらかだ」と述べたとされる.

それから半世紀以上がたち,環境危機がこれほど深刻化してもひたすら経済成長を追い求め,地球を破壊している私たちは「正気を失っている」のかもしれない.

だが,子どもたちは理性を保っていた.

当時15歳の高校生だった,スウェーデン人の環境活動家グレタ・トゥーンベリは2018年のCOP24で,政治家たちが人気取りのために「環境に優しい恒久的な経済成長のことしか語らない」ことを厳しく批判したのだ.

歴史を振り返れば,当時NASAの研究者であったジェームズ・ハンセンが「99%の確率で」気候変動が人為的に引き起こされていると米議会で警告したのは,1988年のことだった.

もしそのころから対策を始めていれば,二酸化炭素の排出量を年3%くらいのペースでゆっくり減らしていく形で,気候変動問題は,十分解決可能だっただろう.

ところが,直後に冷戦が終結し,アメリカ型の新自由主義が世界を覆うことになるなかで,資本主義はグローバル化と金融市場の規制緩和で生じた金儲けのチャンスを追いかけることに夢中になり,気候変動対策の貴重な30年間を無駄にしてきたのだ.

例えば,人類が使用した化石燃料のなんと約半分が,冷戦が終結した1989年以降のものなのである.

「まだ間に合うときに行動しなかった」大人たちにグレタは怒り,ここまできたら,今のシステムのうちには解決策はない,だから,「システムそのものを変えるべきだ」と,COP24の演説を締めくくった.

世界中の若者たちは,グレタを熱狂的に支持した.

もちろん,グレタの言う無策のシステムとは,資本主義のことである.

マルクスによる環境危機の予言

実は資本主義における,転嫁による外部性の創出とその問題点を,早くも19世紀半ばに分析していたのが,あのカール・マルクスであった.

以下ではマルクスを参照しながら,技術的,空間的,時間的という3種類の転嫁について整理しておこう.

技術的転嫁──生態系の攪乱

第1の転嫁方法は,環境危機を技術発展によって乗り越えようとする方法である.

マルクスが参照した同時代の化学者ユストゥス・フォン・リービッヒは,土壌養分を一方的に掠奪し,持続可能性を犠牲にする資本主義下での農業経営を「掠奪農業」と呼んで批判した.

ところが,歴史的に見れば,リービッヒが警告したような土壌疲弊による文明の危機は生じなかった.

20世紀初頭に開発された「ハーバー・ボッシュ法」というアンモニアの工業的製法によって,廉価な化学肥料の大量生産が可能になったからである.

ただしハーバー・ボッシュ法では膨大な量の化石燃料を浪費し,また大量の二酸化炭素を発生する.

つまり土壌養分の循環の「亀裂」は修復されたのではなく,「転嫁」されたにすぎない.

これが技術的転嫁の本質的な矛盾である.

そのうえ,大量の化学肥料の使用による農業の発展は,地下水の硝酸汚染や富栄養化による赤潮などの問題を引き起こし,また土壌生態系の攪乱に伴う弊害に対処するために,ますます多くの化学肥料,農薬,抗生物質が必要になるという悪循環を生み出すのである[それすらも資本にとってはビジネスチャンスとなる].

空間的転嫁──外部化と生態学的帝国主義

次に空間的転嫁の例として,乾燥した海鳥の糞(ふん)「グアノ」が土壌疲弊を克服する代替肥料として,大量に南米から欧米へ輸出されたことが挙げられる.

原住民の暴力的な抑圧と9万人にも及ぶ中国人クーリーの搾取,海鳥の激減を伴って,グアノは一方的に奪い去られ,また枯渇する資源をめぐって,グアノ戦争や硝石戦争が勃発することになる.

これは周辺部からの掠奪に依存し,同時に矛盾を周辺部へと移転する「生態学的帝国主義」に他ならず,その行為は原住民の暮らしや,生態系に大きな打撃を与えつつ,矛盾を深めていく.

時間的転嫁──「大洪水よ,我が亡き後に来たれ!」

第3の時間的転嫁については,現代では気候変動に最もはっきり現れている.

気候変動対策よりも現在の株主や経営者の意見を優先する資本主義は,今はまだ存在しない将来の世代の声を無視することで,負担を未来へと転嫁し,外部性を作り出す.

将来を犠牲にすることで,現在の世代は反映できる.

だが,その代償として,将来世代は自らが排出していない二酸化炭素の影響に苦しむことになる.

こうした資本家の態度をマルクスは,「大洪水よ,我が亡き後に来たれ!」と皮肉ったのだ.

時間的転嫁を,危機に対処するための技術開発のための時間稼ぎと肯定的に捉えることはできない.

仮にいつか新技術が開発されたとしても,その技術が社会全体に普及するのに要する長い時間のうちに,危機をさらに加速・悪化させる作用(「正のフィードバック効果」)が強まれば,新技術でも対応できない状況に陥ることも考えられるからだ.

技術任せの対症療法ではなく,根本原因を探って,そこから気候変動を止めなくてはならない理由がここにある.

周辺部の二重の負担

周辺部は生態学的帝国主義の掠奪と,転嫁がもたらす破壊的作用の不平等な形での押しつけという,二重の負担に直面することになる.

例えば欧米人の「ヘルシーな食生活」のため,南米チリでは自分たちの生活用水や食料生産を犠牲にして,大量の水分と土壌の養分を食いつくすアボカドを栽培してきた.

そのチリを気候変動による大干ばつが襲い,深刻な水不足を招いている.

しかも水道が民営化されているせいで,希少となった水はコロナ対策として手洗いに使われるのではなく,輸出用のアボカド栽培に使われている.

このように,欧米人の消費主義的ライフスタイルがもたらす気候変動やパンデミックによる被害に,真っ先に晒されるのは周辺部なのである.

資本主義よりも前に地球がなくなる

中核は転嫁のおかげで,資本主義が崩壊するほどの致命傷を今すぐに負うことはない.

裏を返せば,先進国の人々が大きな問題に直面するころには,この惑星の少なからぬ部分が生態学的には手遅れの状態になっているだろう.

資本主義が崩壊するよりも前に,地球が人類の住めない場所になっているというわけだ.

可視化される危機

「外部化社会」にとって,外部がないのは致命傷であり,外部化や転嫁が困難になると,そのツケは,自分たちのところへと戻ってくる.

先進国内部でも労働者の搾取は激化しており,労働条件の悪化を私たちも日々,実感している.

同様に,気候危機のような環境破壊の報いを私たちが痛感するようになるのも時間の問題である.

海に流されたプラスチックごみは,マイクロ・プラスチックとして,魚介類や水などのなかに混じって,私たちの生活に舞い戻ってきており,私たちは毎週クレジットカード1枚分のプラスチックを食べていると言われている.

またヨーロッパではシリア難民が大きな社会問題となっているが,シリアの内戦も,原因のひとつは気候変動だったと言われている.

さらにアメリカの国境にも,気候変動により農業が困難になった環境難民が押し寄せている.

大分岐の時代

転嫁がいよいよ困難であることが判明し,人々のあいだに危機感や不安が生まれると,排外主義運動が勢力を強めていく.

右派ポピュリズムは,気候危機を自らの宣伝に利用し,排外主義的ナショナリズムを煽動するだろう.

そして,社会に分断を持ち込むことで,民主主義の危機を深めていく.

その結果,権威主義的なリーダーが支配者の地位に就けば,「気候ファシズム」とでも呼ぶべき,統治体制が到来しかねない.

この危うさについては第3章でも議論したい.

しかし,外部性が消尽することで,ついに自分たちも被害者になれば,先進国の人々はより公正な社会を求める要求や行動を支持するようになるかもしれない.

資本主義システムの正当性は大きく揺らぎ,既存のシステムに反対する抗議運動も盛んになっていく.

資本主義システムが崩壊し,混沌とした状態になるのか,別の安定した社会システムに置き換えられるのか.

その資本主義の終焉に向けた「分岐」が,いまや始まっているのである.

第2章 気候ケインズ主義の限界

グリーン・ニューディールという希望?

環境危機が深刻化し,ポイント・オブ・ノーリターンに至るまでの残された時間がわずかになるなかで,前例を見ないような「大胆な」政策の可能性がついに先進国でも議論されるようになっている.

なかでも大きな期待を集めている政策プランのひとつが,「グリーン・ニューディール」だ.

グリーン・ニューディールは,再生可能エネルギーや電気自動車を普及させるための大型財政出動や公共投資を行う.

そうやって安定した高賃金の雇用を作り出し,有効需要を増やし,景気を刺激することを目指す.

好景気が,さらなる投資を生み,持続可能な緑の経済への移行を加速させると期待するのだ.

かつて20世紀の大恐慌から資本主義を救ったニューディール政策の再来を,という願いがここには読み取れる.

これからは,新たな緑のケインズ主義,「気候ケインズ主義」だ,というわけである.

だが,果たして,そのようなうまい話があるのか.

第2章では,グリーン・ニューディールの問題点を検討していきたい.

「緑の経済成長」というビジネスチャンス

経済ジャーナリストのトーマス・フリードマンはグリーン・ニューディールを「ビジネスチャンスと見なさなければならないし,私たちにとってはアメリカが再生するもっとも重要なチャンスなのだ」と述べている.

フリードマンの発言からもわかるように,気候ケインズ主義が与えてくれるのは,気候変動を好機にして,これまで以上の経済成長を続けることができるかもしれないという「希望」である.

別の言い方をすれば,気候ケインズ主義に依拠した「緑の経済成長」こそが,資本主義が「平常運転」を続けるための「最後の砦」になっているのである.

SDGs──無限の成長は可能なのか?

その「最後の砦」の旗印になっているのが「SDGs」である.

数々の国際機関もSDGsを掲げ,「緑の経済成長」を熱心に追求しようとしており,エリートたちが集う国際機関において,気候変動対策は新たな経済成長の「チャンス」と見なされている.

実際,フリードマンやリフキンの提唱する気候ケインズ主義が,さらなる経済成長を生み出すのは間違いない.

太陽光パネルだけでなく,電気自動車とその急速充電器の普及,さらには,バイオマス・エネルギーの開発など,経済の大転換が必要になり,そのためには多くの投資と雇用創出が欠かせないからである.

そして,気候危機の時代には,既存の社会インフラ全体を丸ごと転換するような大型投資が必要だという主張も,まったくもって正しい.

しかし,「緑」と冠をつけたところで,成長を貪欲に限りなく追及していけば,やがて地球の限界を超えてしまうのではないか,という疑問は残る.

プラネタリー・バウンダリー

そのような考えから,環境学者ヨハン・ロックストロームの研究チームは,「人類の安全な活動範囲」の画定を目指し,2009年に9領域におけるその閾値「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」を提唱した.

成長しながら二酸化炭素排出量を削減できるのか

ところが,ロックストロームらの測定によれば,気候変動や生物多様性などの4項目は,人類の経済活動によって,すでにプラネタリー・バウンダリーを超えてしまっている.

この事実は「人新世」の状況をよく表している.

そのようななか,「気候ケインズ主義」によって「緑の経済成長」を追求して本当に良いのだろうか.

ここで注目したいのは,2019年に公開された「緑の経済成長という現実逃避」という強烈なタイトルの論考において,ロックストローム自身が,経済成長か,気温上昇1.5℃未満の目標か,どちらか一方しか選択できないことを公に認めたことである.

少し専門的な言葉を使えば,経済成長と環境負荷の「デカップリング」が,現実には極めて困難であるとロックストロームは判断したのだ.

デカップリングとはなにか

デカップリングとは「切り離し」「分離」を意味し,気候変動の文脈では経済成長と環境負荷の連動を新しい技術によって切り離し,経済成長を維持しながら二酸化炭素排出量を減らすことを意味する.

特に途上国の開発において効率性の高い新技術の導入を支援するなどして,旧技術の場合よりも二酸化炭素排出量の伸び率を相対的に低下させることを,「相対的デカップリング」という.

絶対量で二酸化炭素を減らす必要性

けれども,「相対的デカップリング」は,気候変動対策としては不十分である.

そこで二酸化炭素排出の絶対量を減らしつつ,経済成長を目指すのが「絶対的デカップリング」であり,例として二酸化炭素を排出しない電気自動車を普及させることや,飛行機で出張する代わりにオンラインのテレビ会議を行うこと,石炭火力発電から太陽光発電へ移行することなどが挙げられる.

グリーン・ニューディールは絶対的デカップリングによって気温上昇1.5℃未満の実現を目指しており,それには相当な技術革新が必要である.

経済成長の罠

確かに今後の技術革新の可能性を考えれば,例えば,今から100年後に排出量ゼロを達成することは十分可能だろう.

しかし,それでは遅すぎるのだ.

第1章で述べたように,2030年には二酸化炭素排出量を半減させ,2050年までにゼロにしなくてはならない.

実際には絶対的デカップリングでさえ,気候危機を解決することはできない.

デカップリングには,緑の経済成長がうまくいく分だけ,経済活動の規模が,したがって資源消費量が増大するため,二酸化炭素排出量も増えてしまうというジレンマがあるからだ.

これが「経済成長の罠」である.

残念ながら,その罠を逃れられる見込みはあまりない.

2~3%のGDP成長率を維持しつつ,1.5℃目標を達成するためには,二酸化炭素排出量を今すぐにでも年10%前後のペースで削減する必要がある.

だが,市場に任せたままで,年10%もの急速な排出量削減が生じる可能性がどこにもないのは明らかだろう.

生産性の罠

そこでロックストロームは,経済成長を諦めるという結論に至ったのである.

実際,成長を諦め,経済規模を縮小していくなら,二酸化炭素排出量の削減目標達成が,その分だけ容易になる.

だが,それは,資本主義のもとでは受け入れられない決断である.

と言うのも,資本主義は労働生産性を上げようとするため,それに伴う失業に対処するには,経済規模を拡大せざるを得なくなるという,「生産性の罠」があるからだ.

だから,科学者たちも,資本主義の限界に気づき始めたのである.

デカップリングは幻想

とは言え,まだ「成長をやめてしまえ」という結論は乱暴であり,気候ケインズ主義の方が常識的だと感じられるかもしれない.

そこでティム・ジャクソンのベストセラー『成長なき繁栄』における,デカップリングの困難さにまつわる実証研究を紹介しておこう.

ジャクソンによれば,世界全体で見れば,二酸化炭素排出と成長の「相対的デカップリング」でさえ,近年は,ほとんど生じていないのだ.

二酸化炭素の排出量は,「絶対的デカップリング」によって減るどころか,むしろ新興国における著しい経済成長のために,単純に増え続けている.

こうした状況では,2050年排出ゼロに向けた「絶対的デカップリング」など夢のまた夢である.

起きているのはリカップリング

確かに先進国だけを見れば,「相対的デカップリング」が進んでいるのは間違いない.

しかし,それは国内で消費する製品や食料の生産を,グローバル・サウスに転嫁したことの結果であり,新興国における二酸化炭素排出量の増大を責めるのは,第1章で触れた「オランダの誤謬」を繰り返すことになる.

そもそも技術がいくら進歩したところで,半分の原料で自動車を作れるわけがないように,効率化には物質的限界があることを踏まえれば,「絶対的デカップリング」が容易であるかのような「幻想」を広める「緑の経済成長」戦略は,危険と言わねばならない.

ジェヴォンズのパラドックス──効率化が環境負荷を増やす

さらなる不都合な事実もある.

再生可能エネルギーは化石燃料を代替するのではなく,経済成長によるエネルギー需要増大を補う形で,追加的に消費されているのだ.

これは技術進歩によって石炭をより効率的に利用できるようになると,石炭の低廉化によって,使用量は減るどころか,かえって増加していったという,19世紀に提起された「ジェヴォンズのパラドックス」と同様に理解できる.

現代でも同じく,テレビの省エネ化や自動車の燃費向上による「相対的デカップリング」の効果を,大型テレビやSUVなどの大型車の普及による消費量の増加が上回ってしまうというパラドックスが起きている.

また効率化で節約された分の資本や収入が,エネルギーや資源をよりたくさん消費する商品の生産や購買に使われることもある.

家庭用太陽光パネルが廉価になって浮いたお金で,人々は飛行機に乗って旅に出るかもしれない.

市場の力では気候変動は止められない

気候ケインズ主義の今一つの問題は,市場の価格メカニズムが,二酸化炭素排出の削減のために機能しないということだ.

例えば市場原理主義者は,石油の産出量がピークを過ぎて原油価格が高騰すると,相対的に再生可能エネルギーが廉価になり,石油は再生可能エネルギーに置き換えられると考えた.

しかし現実には資本主義は,これまでは採算が合わなかったオイルサンドやオイルシェールから改質原油を製造しようとしたのだ.

企業は,価格高騰をむしろ,金儲けの機会に変えようとしたのである.

もし仮に再生可能エネルギーが急速に発達したとしても,石油産業は価格が高騰して石油が売り物にならなくなる前に化石燃料を掘りつくそうと,最後の悪あがきを試み,採掘のペースは“上がってしまう”だろう.

富裕層が排出する大量の二酸化炭素

いずれにせよ,気候ケインズ主義による環境危機の解決は困難である.

問題はもっと根深いのだ.

二酸化炭素を多く排出しているのは,日本を含む先進国の富裕層であり,世界の富裕層トップ10%が二酸化炭素の半分を排出しているという,驚くべき結果もある.

とりわけ,プライベート・ジェットやスポーツカーを乗り回し,大豪邸を何件も所有するトップ0.1%の人々は,極めて深刻な負荷を環境に与えている.

富裕層トップ10%の排出量を平均的なヨーロッパ人の排出レベルに減らすだけでも,3分の1程度の二酸化炭素排出量を削減できるという.

他方で,下から50%の人々は,全体のわずか10%しか二酸化炭素を排出していないにもかかわらず,気候変動の影響に彼らが最初に晒される.

これは帝国的生活様式の問題なのだ.

電気自動車の「本当のコスト」

それでも緑の経済成長を目指し続けた場合,どうなるかを,テスラのような電気自動車を例にとって,考えてみたい.

電気自動車にも不可欠なリチウムイオン電池の製造には,さまざまなレアメタルが大量に使用される.

まずリチウムは,アンデス山脈沿いにおいて大量の地下水とともにくみ上げられており,地域の生態系に大きな影響を与えるとともに,住民たちがアクセスできる淡水の量の減少を引き起こしている.

要するに,先進国における気候変動対策のために,石油の代わりに別の限りある資源が,グローバル・サウスでより一層激しく採掘・収奪されるようになっているにすぎず,これは空間的転嫁に他ならない.

次に,コバルトもリチウムイオン電池に不可欠である.

コバルトの約6割は,アフリカで最も貧しいコンゴ民主共和国で採掘されており,その規模の拡大は水質や農作物の汚染といった環境破壊,そして景観破壊を引き起こしている.

また6~7歳程度の子どもを含む児童や,事実上の奴隷が手作業でコバルトの採掘に従事しており,危険なトンネルで有害物質を吸い込みながら採掘作業を強いられている.

こうした事情をテスラやマイクロソフト,アップルなどの大企業のトップが知らないわけがない.

それにもかかわらず,涼しい顔をして,SDGsを技術革新で推進すると吹聴しているのである.

「人新世」の生態学的帝国主義

結局,「緑の経済成長」を目指す先進国の取り組みは,社会的・自然的費用を周辺部へと転嫁しているにすぎない.

リチウムやコバルトだけではない.

鉄や銅やアルミニウムの需要もGDPの増大に合わせて増え続けている.

この点について,環境学者トーマス・ヴィートマンらの研究は,国際貿易による影響の補正を行って,マテリアル・フットプリント(MF)を計算している.

MFとは消費された天然資源を示す指標である.

この研究によれば,先進国においても,経済成長からのMFのデカップリングは生じていない.

むしろ,近年生じているのはGDPとMFの「リカップリング(再結合)」だというのである.

先進国ではICT(情報通信技術)産業やサービス業への移行による「資本主義の脱物質化」が進んだといわれてきたが,この事実を踏まえれば,脱物質化などまったく生じていないことがわかる.

一部で期待されている「循環型経済」が持続可能な社会を実現するかのような言説も,ミスリーディングである.

循環させようとするだけでは不十分で,資源消費量そのものを抜本的に減らさなくてはならない.

技術楽観論では解決しない

さらに都合の悪いことに,グリーン技術自体も,その生産過程にまで目を向けると,それほどグリーンではない.

実際,電気自動車の生産,その原料の採掘で石油燃料が使用される.

さらには電気自動車のせいで増大する電力消費量を補うために,ますます多くの太陽光パネルや風力発電の設置が必要になり,そのために資源が採掘され,発電装置の製造でさらなる二酸化炭素が排出され,環境も破壊される.

グリーン技術も相変わらず,ひとつの問題を別の問題へと転嫁しているだけなのだ.

IEAによれば,2040年までに電気自動車は桁違いに増えると予想されるが,それで削減される世界の二酸化炭素排出量は,“わずか1%”と予想されている.

したがって,電気自動車や太陽光発電への移行は必要であるが,自分たちの帝国的生活様式を変えることなく,技術楽観論に身を委ねることは致命的な誤ちとなる.

大気中から二酸化炭素を除去する新技術?

電気自動車に期待できなければ,大気中から二酸化炭素を除去する技術に賭けてみるのはどうだろうか.

そうした新技術は排出量をネガティブ(マイナス)にする技術という意味でネガティブ・エミッション・テクノロジー(NET)と呼ばれており,国連のIPCCのシナリオにも採用されている.

しかしNETの実現可能性は不確かであり,実現しても大きな副作用が予想される.

例えばNETの代表例であるBECCSでは,バイオマス・エネルギー(BE)の導入によって排出量ゼロを実現しつつ,大気中の二酸化炭素を回収して地中や海洋に貯蔵する技術(CCS)を用いて,二酸化炭素排出量をマイナスにもっていこうとする.

しかし十分なバイオマス・エネルギーを確保するには,インドの国土面積の2倍ともいわれる農地が必要だという.

その土地もインドやブラジルから人々の食料生産の場を奪ったり,熱帯雨林を伐採したりして確保するのだろうか.

CCSも,そのための発電に貴重な水を大量に必用とし,また大量の二酸化炭素を海底に注入すれば,海洋酸性化の大幅な進行は避けられなくなる.

要するに,BECCSはマルクスが問題視した「転嫁」を大規模に行うだけの技術なのである.

IPCCの「知的お遊び」

IPCCがこれほど単純な自家撞着(どうちゃく)に陥っているのは,IPCCのモデルが経済成長を前提としており,「経済成長の罠」にはまってしまっているからである.

IPCCの報告書の執筆にかかわっている専門家も,BECCSが非現実的だとわかっていながら,複雑なモデルを構築し,多くのシナリオを作成し続けている.

それでは,学者たちの「知的お遊び」にすぎないと,ロックストロームに批判されても仕方がない.

トップレベルの専門家が本来しなければならないのは,化石燃料に依存しない社会を編み出すために,もっと大胆な対策を取らなくてはならない理由を説明することだ.

「絶滅への道は,善意で敷き詰められている」[参考:地獄への道は善意で敷き詰められている]

以上の考察からも明らかなように,電気自動車の導入や再生可能エネルギーへの転換は必要であるが,それが今の生活様式を維持することを目指すにすぎないなら,資本の論理に容易に取り込まれ,「経済成長の罠」に陥ってしまう.

だから,気候ケインズ主義では不十分なのであり,資本主義そのものに大きなメスを入れる必要がある.

もちろん,公共交通機関の拡充と無償化,自転車道の整備,太陽光パネルのついた公営住宅の建設も大胆な財政出動によって進めていかねばならない.

だが,それだけでは足りない.

グリーン・ニューディールが本当に目指すべきは,破局に繋がる経済成長ではなく,経済の“スケールダウン”と“スローダウン”である.

脱物質化社会という神話

こうした見解にたどり着いたのは,ロックストロームだけではない.

ビル・ゲイツも愛読しているという歴史家バーツラフ・シュミルが指摘するように,サービス部門への経済の移行が問題を解決するわけではない.

例えば,レジャーは非物質的であるが,余暇活動のカーボン・フットプリントは全体の25%をも占めるといわれている.

また,ジェレミー・リフキンが称揚するようなIoT(モノのインターネット)を使った情報経済の発達も問題解決にはならない.

現実には,コンピューターやサーバーの製造や稼働に膨大なエネルギーと資源が消費される.

クラウド化もそうだ,

ICTに依拠した「認知資本主義」も,脱物質化やデカップリングからは程遠い.

気候変動は止められないのか

そうなると,グリーン・ニューディールを提唱する人々に本当に気候変動を止める気があるのかさえも,疑問に思えてくる.

実際,アメリカの有名なシンクタンク「ブレイクスルー・インスティテュート」が推進している案はむしろ,気候変動対策がもう止められないことを前提とし,気候変動に「適応」することで経済成長を目指す作戦である.

しかし諦める前にやれることはまだある.

その際の変化の目安としてしばしばいわれるのは,生活の規模を1970年代後半のレベルにまで落とすことである.

その場合,解禁の日に空輸したボジョレーヌーボーを飲むことはできなくなる.

だが,それが実際にどれほどの影響をもたらすというのだろうか.

そう,地球の平均気温が3℃上がる影響に比べれば,些細な変化にすぎない.

3℃上がれば,フランスのワインは生産不可能になり,永遠に飲めなくなるのだから.

脱成長という選択肢

「緑の経済成長」という現実逃避をやめるなら,多くの厳しい選択が待っている.

そこで本書が提起したいひとつの選択肢は,「脱成長」である.

少なくとも脱成長が,最悪の事態を避けるために,けっして手放してはならない理念であることを,次の章からは示していきたい.

もちろんその際に重要な問題は,“どのような”脱成長を目指すべきなのか,ということである.

第3章 資本主義システムでの脱成長を撃つ

経済成長から脱成長へ

第2章では,経済成長をしながら,二酸化炭素排出量を十分な速さで削減するのは,ほぼ不可能であることを示した.

デカップリングは困難なのだ.

となれば,経済成長を諦め,脱成長を気候変動対策の本命として真剣に検討するしかない.

ただし,電力や安全な水,教育や食料にアクセスできない世界の人々にとっての,経済成長の重要性を否定するつもりは毛頭ない.

では,どのような形の脱成長が必要なのか.

それを検討するのが,この章の課題である.

まずは主流派経済学を批判して,脱成長を支持するようになった,欧米で注目を浴びている政治経済学者ケイト・ラワースの議論に耳を傾けていきたい.

ドーナツ経済──社会的な土台と環境的な上限

ラワースは「社会的な土台」をドーナツの内縁,「環境的な上限」をドーナツの外縁とする,「ドーナツ経済」の概念を導入した.

ここまでで何度も確認してきたように,今の先進国の人々はドーナツの外縁,あるいはプラネタリー・バウンダリーを大きく超える暮らしをしている.

他方で,途上国の人々は,社会的な土台に満たない生活を強いられており,ドーナツの穴に落ちてしまっている.

そこで,できるだけ多くの人がドーナツ状の領域の内部に入るような生活を実現する必要があるというのが,「ドーナツ経済」のアイデアである.

不公正の是正に必要なもの

ラワースの問題提起に触発されて,環境経済学者ダニエル・オニールらは,どれくらいの国々がこのドーナツの輪のなかで暮らしているかを明らかにした.

この定量的研究によれば,社会的閾値(ドーナツの内縁)を達成する項目数が増えるほど,プラネタリー・バウンダリーを超える傾向があり,ほとんどの国は,持続可能性を犠牲にすることで,社会的欲求を満たしていることがわかる.

これは大変都合の悪い事実だ.

既存の先進国をモデルとして,途上国の開発支援を行い,社会的閾値を満たそうとすることは,地球全体として見れば,破滅への道を歩むことになってしまうからである.

ただ,ラワースによれば,公正を実現するための追加的な負荷は,一般に想定されるよりもずっと低いという.

例えば食料の総供給量カロリーを今よりも1%増やすだけで,8億5000万人の飢餓を救うことができる.

現在,電力を利用できないといわれている13億人に電力を供給しても,二酸化炭素排出量は1%増加するだけだ.

そして,1日1.25ドル以下で暮らす14億人の貧困を終わらせるには,世界の所得のわずか0.2%を再配分すれば,足りるというのである.

また,ラワースは指摘していないが,民主主義は環境負荷を増やすことなく実現できる.

経済的平等も,軍事費や石油産業への補助金を削減したうえで再配分をするなら,追加の環境負荷は生じない.

いや,環境はむしろ改善するだろう.

経済成長と幸福度に相関関係は存在するのか

もうひとつ重要なラワースの指摘は,あるレベルを超えると,経済成長と人々の生活の向上に明確な相関関係が見られなくなるという点だ.

たとえばヨーロッパ諸国の多くは,ひとりあたりのGDPがアメリカより低い.

しかし,社会福祉全般の水準はずっと高く,医療や高等教育が無償で提供される国がいくつもある.

一方,アメリカでは,無保険のせいで治療が受けられない人々や,返済できない学生ローンに苦しむ人々が大勢いる.

このことは,逆に言えば,経済成長しなくても,既存のリソースをうまく分配さえできれば,社会は今以上に繁栄できる可能性があるということでもある.

だから,公正な資源配分が,資本主義システムのもとで恒常的に達成できるのかどうかをもっと真剣に考えなくてはならない.

公正な資源配分を

ただし,ここで難しいのが,この公正な資源配分は,一国内だけの問題ではないという点だ.

グローバルな公正さと持続可能性をどのように両方とも実現できるのかという,非常に大きな問題に直面するのだ.

しかし世界全体が「持続可能で公正な社会」へ移行しなければ,最終的には,地球が住めないような環境になって,先進国の繁栄さえも脅かされる以上,これを偽善的な話として片付けることはできない.

先進国が,それほど大きな幸福度の増大をもたらさない経済成長のために,膨大なエネルギーを使って環境に負荷をかけることは,明らかに不合理である.

(しかも,同じ資源とエネルギーをグローバル・サウスで使えば,そこで生活する人々の幸福度は大幅に増大するはずなのだ.)

だからこそ,先進国の経済成長を諦め,ラワースとオニールも,「脱成長」あるいは「定常型経済」への移行を真剣に検討すべきだと結論づけている.

ここまでのふたりの議論について,本書は全面的に同意したい.

グローバルな公正さを実現できない資本主義

ただしラワースやオニールは,既存の脱成長派の議論と同様,資本主義システムの問題にはけっして立ち入ろうとしない.

しかし,問題の本丸は,公正な資源配分が,資本主義のもとで恒常的にできるのかどうか,である.

ところが,グローバルな公正さという観点でいえば,資本主義はまったく機能しない,役立たずな代物である.

第1章,第2章の考察で示したように,外部化と転嫁に依拠した資本主義では,グローバルな公正さを実現できない.

地球がひとつしかない以上,所得の面で世界のトップ10~20%に入っている私たち多くの日本人のような生活も,グローバルな環境危機が悪化すれば,トップ1%の超富裕層にしか許されなくなる.

だから,グローバルな公正さというのは,抽象的で,偽善的な人道主義ではない.

最終的に自分自身が生き延びるためにも,より公正で,持続可能な社会を志向する必要があるのだ.

それが,最終的には人類全体の生存確率も高めることになる.

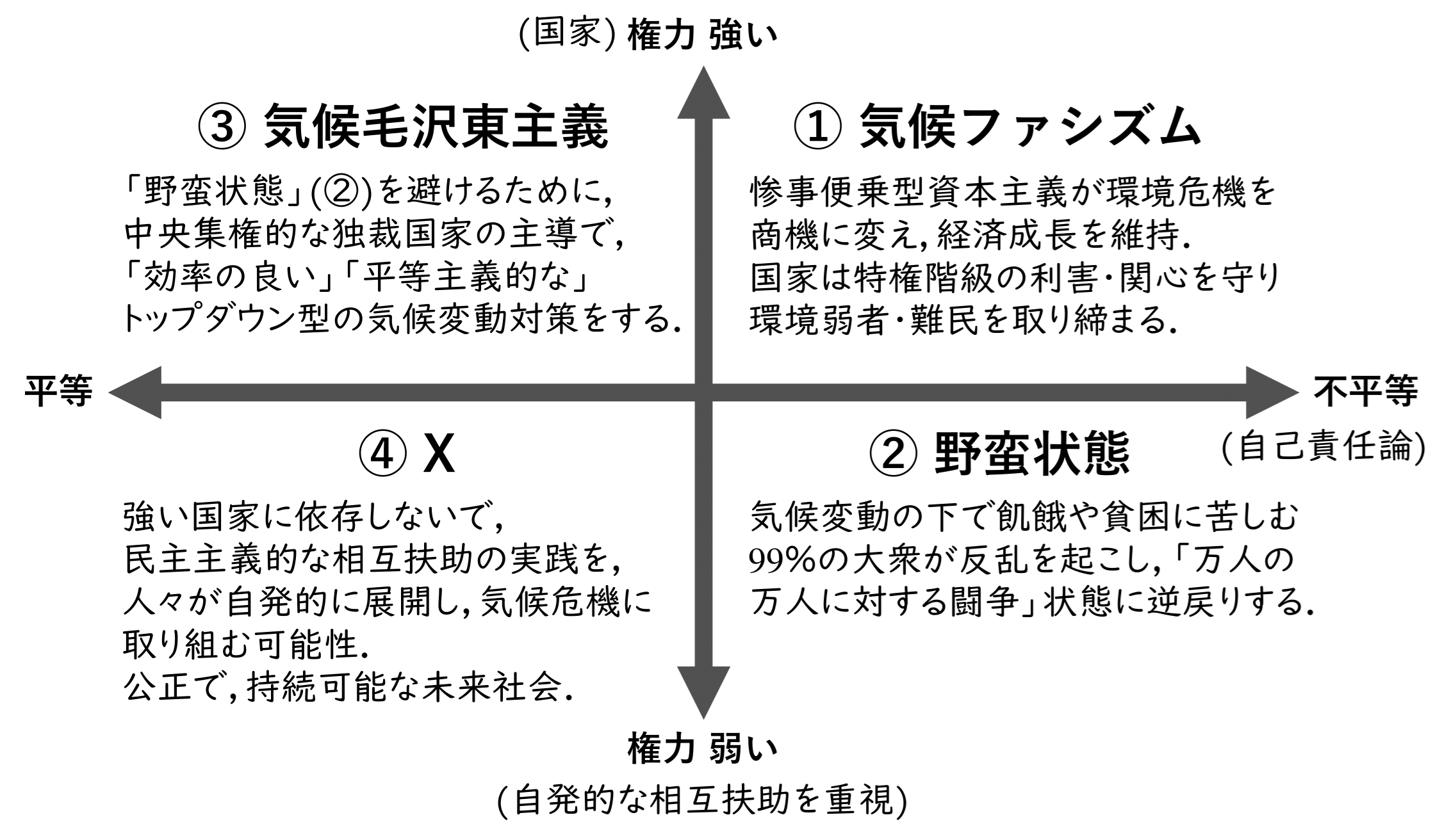

4つの未来の選択肢

そこで「平等」を軸として,考えられる未来の4つの形態を,図のように整理・定義する.

人類が自由・平等・民主主義を守りながら生き延びるラスト・チャンスとして,本書が最終的に目指したいのは,平等かつ国家権力の弱い,4番目の「X(エックス)」である.

なぜ,資本主義のもとでは脱成長できないのか

Xのヒントは「脱成長」である.

実際,第2章で学んだように,「緑の経済成長」であろうが,経済成長を求める政策では,気候変動に代表されるグローバルな環境危機から抜け出せない.

だから,経済成長に依存しない経済システム,脱成長が有力な候補となるのだ.

そこまでは良い.

だが以下で示すように,ラワースらが考えるような,新自由主義を修正して,資本主義を飼い馴(な)らし,資本主義のもとで脱成長を実現しようという発想は生ぬるい.

なぜなら,地球の環境破壊を行っている犯人が,無限の経済成長を追い求める資本主義システムだからだ.

そう,資本主義こそが,気候変動をはじめとする環境危機の原因にほかならない.

利潤を増やすための経済成長をけっして止めることがないのが,資本主義の本質であり,気候変動などの環境危機が深刻化することさえも,資本主義は利潤獲得のチャンスに変えて進み続ける.

それゆえ,私たちの手で資本主義を止めなければ,地球は人類が生きられない環境となって,人類の歴史は終わる.

その際,第2章でも述べたように,気候危機対策は,ひとつの目安として,生活レベルを1970年代後半の水準にまで落とすことを求めている.

このように言うと,当時も,資本主義社会であったのだから,「70年代の資本主義」で,環境危機から脱することができるのではないか,という反論があるかもしれない.

けれども70年代とは,資本主義を延命させるために新自由主義が世界的に導入された時期であったことを踏まえると,70年代の生活水準に留まるには,やはり私たちの手で資本主義を止めなければならないことに変わりない.

なぜ貧しさは続くのか

しかし「脱成長」と聞くと,世間の労働者の苦しみを知らない金持ちが呑気(のんき)に提唱する「清貧」の考えのように思われるかもしれない.

マクロで成長しないと再分配のパイが増えないし,貧困層にも富がトリクルダウンしないというわけだ.

一面では,こうした批判は正しい.

しかし成長が止まれば悲惨な事態になるのは,あくまで現在のシステムが経済成長を前提にして制度設計されているからである.

そもそも資本主義がすでにこれほど発達しているのに,先進国で暮らす大多数の人々が依然として「貧しい」のは,おかしくないだろうか.

生活費を切り詰めて,生活を維持するギリギリの低賃金で,学生ローンや住宅ローンを抱えて,毎日必死に働いている.

これこそ,清貧でなくて何なのか.

日本の特殊事情

経済成長の追求にこれだけの不合理が伴うのに,それでも脱成長論が不人気なのには,日本特有の事情もある.

高度経済成長の恩恵を受けてあとは逃げ切るだけの団塊世代の人々が,脱成長という「綺麗事(きれいごと)」を吹聴しているというイメージが強く,そのことが,就職氷河期世代からの強い反発を生んでいるのだ.

日本では団塊世代の脱成長論は「緊縮」政策に結びつけられていったのに対し,そのアンチテーゼとして,リフレ派やMMT(現代貨幣理論)が就職氷河期世代の支持を集めるようになっている.

しかし,日本の反緊縮論には,気候変動問題の視点が決定的に欠けている.

サンダースやコービンが真っ先に掲げた反緊縮政策の目玉はグリーン・ニューディールであったのに対し,それが日本に紹介される際に,気候変動という視点はすっぽり抜け落ちてしまったのだ.

資本主義を批判するZ世代

一方,海外で,サンダースらの「左派ポピュリズム」を支えたのは,日本の反緊縮を唱えている人々よりもさらに若いミレニアル世代やZ世代である.

そして,彼らのはっきりとした特徴は,環境意識が極めて高く,資本主義に批判的だということだ.

「ジェネレーション・レフト」と呼ばれるほどである.

実際,アメリカのZ世代の半分以上が資本主義よりも社会主義に肯定的な見方を抱いている.

1990年代から2000年代に生まれたデジタル・ネイティブなZ世代は,グローバル市民としての感覚を持ち,そしてなにより,新自由主義が格差や環境破壊を一層深刻化していく様を体感しながら育った.

このまま資本主義を続けていては,大人たちの振る舞いの尻ぬぐいをするはめになる.

そのことに絶望し,また怒っている.

グレタはZ世代の象徴的な人物のひとりであり,彼女のような個性的なパーソナリティを,Z世代は多様性として素直に受け入れ,支持しているのだ(そうした感覚を,おそらく日本で反緊縮を唱えている人々は,直感的に理解できないだろう).

だからサンダースやコービンの「反緊縮」は,経済成長ではなく,反資本主義を打ち出したのである.

欧米では脱成長は,気候変動問題への取り組みを通じて,資本主義システムを乗り越えようとする“新世代の理論”として台頭するようになっているのである.

取り残される日本の政治

そして各国では直接行動を重視する「革命的な」環境運動が台頭してきている.

それに対して,欧米の動きに比して気候変動問題への関心が低い日本では,脱成長が「団塊の世代」,「失われた30年」と結びつけられている.

脱成長など旧世代の理論だという固定観念が定着してしまっているのである.

これでは,世界の潮流から取り残されてしまう.

気候危機が深刻化している事実から日本のリベラル左派が目を背け,再び経済成長を求めるだけで終わるなら,数十年後には,日本だけが大量の二酸化炭素を排出し続けることになる.

そして,「ジェネレーション・レフト」が指導者となった未来には,諸外国から3流国扱いされるのが関の山だろう.

旧世代の脱成長論の限界

ところで,古い脱成長論では,なぜ不十分なのか.

それは,古い脱成長論が一見すると資本主義に批判的であっても,最終的には,資本主義を受け入れてしまっているからである.

実際,脱成長派の第1世代のセルジュ・ラトゥーシュをはじめとする旧世代の脱成長派は,資本主義の超克を目指してはおらず,むしろ,そうした議論の枠組みをそもそも嫌っている.

日本の楽観的脱成長論

旧世代の脱成長派が資本主義の超克を目指していないのは,日本でも同じである.

例えば広井良典(ひろいよしのり)や佐伯啓思(さえきけいし)によれば,資本主義的市場経済を維持したまま,資本の成長を止めることができるというのだ.

行きすぎた資本主義は問題だが,ソ連崩壊後に「社会主義」に拘泥すべきではない.

社会民主主義的な福祉国家によって,新自由主義の市場原理主義を再び飼い馴らそう.

そして,そこに持続可能な理念を加えよう.

そうすれば,脱成長・定常型社会への移行が可能になるというのである.

それが正しいのなら,制度設計とインセンティブの付与さえ適切に行えばよいことになる.

新しい脱成長論の出発点

しかし,そのような楽観的予測は間違っているのではないか.

この疑問こそ,新しい脱成長論の出発点である.

たしかに,ソ連は論外だ.

けれども,資本主義と脱成長の折衷というのも不十分で,やはり資本主義に挑まなくてはならない,というのが新しい脱成長論の立場なのである.

この点を説明するのに,ノーベル経済学賞受賞者のスティグリッツの解決策に対する,マルクス主義哲学者スラヴォイ・ジジェクの批判が参考になる.

スティグリッツは法律や政策の変更だけで,資本主義を飼い馴らせると想定している.

しかし,資本主義を延命させるため1970年代にさまざまな規制が必死に撤廃されたことを踏まえれば,これから,かつての水準か,それ以上のレベルまで規制を強化することを,資本主義が受け入れるとは考えにくい.

それこそが資本主義の真の姿であるにも関わらず,それを「にせの資本主義」と呼んで改革を求めるスティグリッツは,真の「空想主義者」と言わざるを得ない.

「脱成長資本主義」は存在し得ない

「空想主義」だという批判は,資本主義の内部で脱成長社会に移行しようとする人々にもそのまま当てはまる.

というのも,資本とは,価値を絶えず増やしていく終わりなき運動であり,その定義からして,「資本主義」と「脱成長」のペアは両立不可能だからである.

利潤追求も市場拡大も,外部化も転嫁も,労働者と自然からの収奪も,資本主義の本質である.

それを全部やめて,減速しろ,と言うことは,事実上,資本主義をやめろ,と言っているのに等しい.

したがって「脱成長資本主義」というのは,「円い三角形」と同様,形容矛盾である.

「失われた30年」は脱成長なのか?

そもそも,本来成長を目指す資本主義を維持したままの脱成長とは,「失われた30年」の日本のような状態を指す.

資本主義にとって,このような成長が止まった状態ほど最悪なものはない.

ゼロサム・ゲームのなかでは,労働者の賃金を下げるか,リストラ・非正規雇用化を進めて経費削減を断行したり,グローバル・サウスからより一層の掠奪をしたりするほかなくなり,ブラック企業のような労働問題も深刻化していく.

貧富の格差はますます広がり,人々はなんとか自分だけは生き残ろうと競争を激化させていく.

「上級国民・下級国民」という言葉が流行語になったことからもわかるように,社会的な分断が人々の心を傷つけている.

「脱成長」の意味を問い直す

ここからわかるように,日本の「長期停滞」やコロナ禍の「景気後退(リセッション)」を,「定常状態」や「脱成長」と混同してはならないのだ.

よく誤解されるが,脱成長の主要目的は,GDPを減らすことでは“ない”.

むしろ脱成長は,GDPに必ずしも反映されない,人々の繁栄や生活の質に重きを置く.

量(成長)から質(発展)への転換だ.

プラネタリー・バウンダリーに注意を払いつつ,経済格差の収縮,社会保障の拡充,余暇の増大を重視する経済モデルに転換しようという一大計画なのである.

自由,平等で公正な脱成長論を!

「脱成長」は平等と持続可能性を目指す.

それに対して,資本主義の「長期停滞」は,不平等と貧困をもたらす.

そして,個人間の競争を激化させる.

ホームレスになれば,台風のときに避難所に入ることすら断られる.

貨幣を持っていなければ人権さえも剥奪され,命が脅かされる競争社会で,相互扶助は困難である.

したがって,相互扶助や平等を本気で目指すなら,階級や貨幣,市場といった問題に,もっと深く切り込まなくてはならない.

したがって本書が目指すXは,脱成長資本主義ではない.

脱成長を擁護したいなら,資本主義そのものに毅然とした態度で挑むべきなのである.

労働を抜本的に改革し,搾取と支配の階級的対立を乗り越え,自由,平等で,公正かつ持続可能な社会を打ち立てる.

これこそが,“新世代の脱成長論”である.

「人新世」に蘇(よみがえ)るマルクス

そもそも歴史を振り返れば,低成長に直面した資本主義は,定常型経済に「自然に」移行することはなく,むしろ生態学的帝国主義や気候ファシズムを激化させると考えられる.

それは,気候危機から生じる混乱に乗じた惨事便乗型資本主義とともにやってくる.

だが,そのまま突き進めば,地球環境はますます悪化し,ついには人間には制御できなくなり,社会は野蛮状態に退行する.

資本主義は私たちの手で終わらせなければ,このような「ハード・ランディング」の形で終わることになる.

それを避けるには,中途半端な解決策で,対策を先延ばしにする猶予はもうないのだ.

それゆえ,新世代の脱成長論は,もっとラディカルな資本主義批判を摂取する必要がある.

そう,「コミュニズム」だ.

こうして,ついにカール・マルクスと脱成長を結合する必然性が浮かび上がってきた.

ここで,マルクスは環境問題に注意を払っておらず,それを脱成長と統合するのは無理があるのではないかという疑問が生じるかもしれない.

次章ではその誤解を解いていく.

第4章 「人新世」のマルクス

マルクスの復権

世間一般でマルクス主義といえば,ソ連や中国の共産党による一党独裁とあらゆる生産手段の国有化というイメージが強い.

そのため,時代遅れで,かつ危険なものだと感じる読者も多いだろう.

ところが,世界に目を向けると,近年,マルクスの思想が再び大きな注目を浴びるようになっている.

資本主義の矛盾が深まるにつれて,「資本主義以外の選択肢は存在しない」という「常識」にヒビが入り始めているのである.

ここから先は,マルクスならば,「人新世」の環境危機をどのように分析するのかを明らかにし,そして,気候ケインズ主義とは異なる解決策へのヒントも提示していこう.

もちろん,古びたマルクス解釈を繰り返すことはしない.

新資料も用いることで,「人新世」の新しいマルクス像を提示するつもりである.

〈コモン〉という第3の道

近年進むマルクス再解釈の鍵となる概念のひとつが,〈コモン〉,あるいは〈共〉と呼ばれる考えだ.

〈コモン〉とは,社会的に人々に共有され,管理されるべき富のことを指す.

マルクス主義者ネグリとハートが共著『〈帝国〉』のなかで提起して,一躍有名になった概念である.

市場原理主義のように,あらゆるものを商品化するのでもなく,ソ連型社会主義のようにあらゆるものの国有化を目指すのでもなく,第3の道としての〈コモン〉は,水や電力,住居,医療,教育といったものを公共財として,自分たちで民主主義的に管理することを目指す.

ひとまずは,あらゆる人々が生きていくのに必要で,市場原理にゆだねてはならない,宇沢弘文氏が言うところの「社会的共通資本」を思い浮かべても良い.

ただし,「社会的共通資本」と比較すると,〈コモン〉は専門家任せではなく,市民が民主的・水平的に共同管理に参加することを重視する.

そして,最終的には,この〈コモン〉の領域をどんどん拡張していくことで,資本主義の超克を目指すという決定的な違いがある.

地球を〈コモン〉として管理する

実は,マルクスにとっても,「コミュニズム」とは,ソ連のような一党独裁と国営化の体制を指すものではなかった.

彼は人々が生産手段を,そして地球をも〈コモン〉として共同管理する社会を,コミュニズムとして構想していたのである.

このことは実は『資本論』第1巻の末尾の,「否定の否定」と呼ばれる有名な一節にも明記されている.

コミュニズムは〈コモン〉を再建する

こうした〈コモン〉をめぐるマルクスの基本的な発想を重視する姿勢は,ネグリとハートのふたりに限らず広く共有されたものである.

例えば,ジジェクも,〈コモン〉に言及しながら,コミュニズムの必要性を訴えている.

ジジェクが言うように,コミュニズムとは,知識,自然環境,人権,社会といった資本主義で解体されてしまった〈コモン〉を意識的に再建する試みにほかならない.

あまり知られていないことだが,マルクスはコモンが再建された将来社会を描く際に,「共産主義」や「社会主義」という表現をほとんど用いておらず,代わりに労働者たちの自発的な相互扶助を表す「アソシエーション」という用語を用いていた.

社会保障を生み出したアソシエーション

実は今,国家が担っているような社会保障サービスなども,もともとは人々がアソシエーションを通じて,形成してきた〈コモン〉なのである.

つまり,社会保障サービスの起源は,あらゆる人々にとって生活に欠かせないものを,市場に任せず,自分たちで管理しようとした数々の試みのうちにある.

それが,20世紀に福祉国家のもとで制度化されたにすぎないのだ.

文化人類学者グレーバーによれば,アソシエーションから生まれた〈コモン〉を,資本主義のもとで制度化する方法のひとつが,福祉国家だったのである.

しかし福祉国家路線は高度経済成長や南北格差を前提としており,気候危機の時代にはもはや有効でない.

しかも国民国家の枠組みだけでは,現代のグローバルな環境危機には対応できない.

福祉国家に特徴的な国家による垂直的な管理も,〈コモン〉の水平性とは相容れない.

だからこそ,まだ誰からも提示されていないマルクス解釈が,「人新世」という,環境危機の時代に求められるのである.

新たな全集プロジェクトMEGA

それを可能にするのが,近年進んでいる計画MEGA(メガ)である.

MEGAは『資本論』に取り込まれていない未公開の「研究ノート」も含め,マルクスとエンゲルスが書き残したものをすべて網羅して出版することを目指している.

生産力至上主義者としての若きマルクス

まずは,これまで一般に広められてきた,マルクス像を確認しておこう.

『共産党宣言』を書いた頃の若かったマルクスは,資本主義が早晩,自らが引き起こした経済恐慌をきっかけとした社会主義革命によって乗り越えられるという楽観論を抱いていた.

だから社会主義を打ち立てるために,資本主義のもとで生産力をどんどん発展させる必要があると考えていた節がある.

いわゆる「生産力至上主義」である.

ところが,恐慌を繰り返し乗り越え,息を吹き返す資本主義の強靭さに直面するなかで,マルクスは自らの認識を修正するようになる.

未完の『資本論』と晩期マルクスの大転換

特にマルクスは『資本論』第1巻の刊行後,理論的な大転換を遂げていったのであり,この晩期マルクスの思想にこそ「人新世」の環境危機を生き延びるためのヒントがある.

しかしマルクスは自らの最終的な認識を『資本論』においてさえ十分に展開できていない.

第2巻,第3巻の原稿執筆は未完のままマルクスは亡くなったため,代わりにエンゲルスが遺稿を編集し,出版したのである.

ところがエンゲルスがマルクス主義を体系化しようと努力すればするほど,晩期のマルクスが格闘していた未解決の論点や彼の新しい問題意識が見えにくくなってしまった.

結果的に,研究者やマルクス主義者のあいだでさえ,依然としてマルクスは大きく誤解されたままである.

進歩史観の特徴──生産力至上主義とヨーロッパ中心主義

この誤解とは端的にいえば,「資本主義がもたらす近代化が,最終的には人類の解放をもたらす」とマルクスが楽観的に考えていた,というものである.

つまり,たしかに資本主義は,一時的に労働者の困窮や自然環境の破壊を引き起こすかもしれない.

けれども,他方で資本主義は,競争によってイノベーションを引き起こし,生産力を上げてくれる.

この生産力の上昇が,将来の社会で,みなが豊かで,自由な生活を送るための条件を準備してくれるというわけだ.

こうしたマルクスの「進歩史観」──いわゆる「史的唯物論」──には,資本主義のもとでの生産力の向上が貧困問題や環境問題を解決してくれるという「生産力至上主義」と,ほかの“あらゆる”地域も西欧と同じように資本主義のもとでの近代化を進めなくてはならないという「ヨーロッパ中心主義」という,2つの特徴がある.

これらは多くの人から批判を浴びてきた.

生産力至上主義の問題点

まず生産力至上主義は,資本主義のもとでの生産力の上昇こそが,環境危機を引き起こしているという厳然たる事実を,過小評価してしまう.

この生産力至上主義のせいで,20世紀後半にもなると,マルクス主義は環境運動によって繰り返し批判されることになった.

物質代謝論の誕生──『資本論』でのエコロジカルな理論的転換

マルクスが生産力至上主義から脱却するうえで大きな役割を果たしたのは,第1章で触れたあのリービッヒだ.

ここで鍵となるのが,リービッヒからヒントを得て,マルクスが『資本論』で展開するようになった物質代謝論である.

人間は絶えず自然に働きかけ,さまざまなものを生産し,消費し,廃棄しながら,この惑星上での生を営んでいる.

この自然との循環的な相互作用を,マルクスは「人間と自然の物質代謝」と呼んだ.

もちろん,人間から独立したところでも,光合成や食物連鎖,土壌養分の循環といったさまざまな循環過程が存在している.

このような自然の循環過程を,マルクスは「自然的物質代謝」と呼んだのだった.

そして,人間もまた,自然の一部として,外界との物質代謝を営んでいる.

資本主義が引き起こす物質代謝の攪乱

だが,それだけではない.

マルクスによれば,人間はほかの動物とは異なり,「労働」という形で「人間と自然の物質代謝」を制御・媒介する.

労働のあり方は時代ごとに異なり,とりわけ,資本主義においては,価値増殖にとって最適な,極めて特殊な形で,「人間と自然の物質代謝」を変容していく.

具体的には資本は人々を容赦なく長時間働かせ,自然の力や資源を世界中で収奪しつくす.

そしてできるだけ短期間に,より多くの価値を獲得しようとする.

そのせいで,資本は人間と自然の物質代謝を大きく攪乱してしまうのだ.

長時間の過酷な労働による身体的,精神的疾患も,この攪乱の現れであり,自然資源の枯渇や生態系の破壊もそうである.

修復不可能な亀裂

だから,資本主義は物質代謝に「修復不可能な亀裂」を生み出すことになると,マルクスはリービッヒの「掠奪農業」批判に触れながら『資本論』で警告しており,『資本論』の議論には,近代化による生産力の発展を無批判に称賛するような主張はどこにも見当たらない.

むしろ,無制限な資本の利潤追求を実現するための生産力や技術の発展が,「掠奪する技術における進歩」にすぎないことをはっきりと批判しているのである.

『資本論』以降のエコロジー研究の深化

資本が生み出すこの物質代謝の亀裂をマルクスが憂慮していたことまでは,近年の気のきいた『資本論』入門書なら,触れている話ではある.

けれども,晩年のマルクスのエコロジー思想は,リービッヒの「掠奪農業」批判の受容にとどまらなかった.

地質学,植物学,化学,鉱物学など,自然科学の幅広い分野を猛勉強していた晩年のマルクスは,エコロジカルなテーマを,資本主義の矛盾として扱うようになっていったのである.

生産力至上主義からの完全な決別

そうした『資本論』第1巻刊行後のエコロジー研究のなかでマルクスが集中的に読んだのが,ドイツの農学者カール・フラースだった.

フラースの『時間における気候と植物世界,両者の歴史』は,メソポタミア,エジプト,ギリシャなどの古代文明がいずれも,自然の乱開発のせいで肥沃な大地が失われ,崩壊した過程を描いている.

そのうえで,過剰な森林伐採に起因する気温上昇と大気の乾燥が農耕に大きな影響を与え,文明崩壊をもたらすことをフラースは警告していた.

マルクスはフラースの本を絶賛し,その警告のなかに「社会主義的傾向」を見出した.

また,第2章の「ジェヴォンズのパラドックス」でも触れたジェヴォンズが,イギリスでの石炭埋蔵量の減少について,リービッヒの「掠奪農業」批判に依拠しながら警鐘を鳴らしていたことも,マルクスは知っていた.

さらに,地質学についての研究をめぐっては,人間の活動が多くの生物種を絶滅させている問題について,マルクスは関心を払っている.

このような研究を通じて,物質代謝の亀裂をさまざまな領域で確かめようとしたのだ.

そして,この亀裂の存在を資本主義の本質的な矛盾として議論を展開しようと試みたのだった.

その際,マルクスが生産力至上主義からはっきりと決別していたのはいうまでもない.

第1章で私たちが見た,物質代謝の亀裂の外部化・転嫁によって資本が「修復不可能な亀裂」を世界規模で深めていく過程を,『資本論』第1巻刊行後のマルクスは具体的に検討しようとしたのである.

持続可能な経済発展を目指す「エコ社会主義」へ

さらに資本主義のもとで闇雲に生産力の向上をはかっても,それは社会主義への道を切り拓くことにはならない,だから,先に社会主義に移行して,そのもとで持続可能な経済発展を求めるべきだとマルクスは考えるようになった.

これが,『資本論』第1巻刊行前後に,マルクスの抱いていた「エコ社会主義」のビジョンである.

しかし,この「エコ社会主義」をも,最晩年のマルクスが超えていったことを予告しておこう.

進歩史観の揺らぎ

生産力至上主義からの決別は,より大きな世界観である「進歩史観」をも揺るがすことになる.

と言うのも,生産力至上主義を捨てると,それとコインの裏表の関係にあるヨーロッパ至上主義も見直しを迫られるようになり,史的唯物論はすべてがやり直しとなるからである.

以下では,進歩史観が揺らぎ,崩壊する過程を示していきたい.

まずはマルクスが,ヨーロッパ中心主義をどう扱っていたのかを見ていこう.

『資本論』におけるヨーロッパ中心主義

マルクスがヨーロッパ中心主義を本当に捨てていたかは,刊行されている文献を一読しただけでは,それほど自明ではない.

実際,すでにエコロジカルな視点を取り入れている『資本論』第1巻第1版にも,ヨーロッパ中心的な記述が見られる.

これでは,最悪の場合,植民地主義さえも,それが「野蛮な人々」に文明化と近代化をもたらすという理由で,マルクスの思想体系のなかでも正当化されてしまう.

だから,マルクスの思想は危険なヨーロッパ中心主義であるとして,繰り返し批判されてきたのだ.

サイードによる批判──若きマルクスのオリエンタリズム

特にポスト・コロニアリズム研究の第一人者のエドワード・サイードは,「オリエンタリスト」としてのマルクスを批判する.

オリエンタリストとは,非ヨーロッパ人を野蛮で,劣った存在とみなすヨーロッパ人のことである.

批判の対象となったのは,まだ30代だったマルクスが寄稿した,一連の悪名高い「インド評論」である.

「イギリスのインド支配」という記事のなかで,マルクスは人類史的な進歩という観点から,植民地支配を,最終的には正当化してしまっているように見える.

イギリスのような資本主義の国が外からアジア社会に介入して,歴史を推し進める必要があるという発想には,サイードが指摘する,オリエンタリスト的な考えが垣間見える.

他にも歴史発展の過程で発生する人々の苦しみを,人類史的な観点から必要悪としてマルクスが正当化しているかのような記述は,『資本論』準備草稿において,スイスの社会主義者シスモンディらを批判している箇所に見られる.

非西欧・前資本主義社会へのまなざし

しかし後にマルクスは,自らのオリエンタリズムを深く反省するようになった.

ここでも,決定的な変化は,『資本論』刊行直後の1868年以降に訪れている.

実は,1868年以降,マルクスは自然科学やエコロジーだけでなく,非西欧や資本主義以前の共同体社会の研究にも大きなエネルギーを割くようになっていったのだ.

ゲルマン民族の共同体やロシアの農耕共同体をはじめとし,かなり熱心に非西欧・前資本主義社会の土地所有制度や農業について研究している.

この時期の研究ノートのなかでは,イギリスの植民地支配をはっきりと批判するのみならず,インドの共同体による粘り強い抵抗の存在についても,マルクスは肯定的に言及するようになっていった.

「ザスーリチ宛の手紙」──ヨーロッパ中心主義からの決別

マルクスが亡くなる2年前,1881年に書いたロシアの革命家ヴェラ・ザスーリチ宛の手紙には,『資本論』第1巻刊行後14年間の研究の思想的到達点が秘められている.

当時のロシアには,ミールと呼ばれる農耕共同体が残存しており,ロシアの革命家たちのあいだでは,資本主義という段階を経ずに,ロシアは社会主義に至ることができるかどうかをめぐって,激しい論争が生じていた.

そこでザスーリチは,やはりヨーロッパ中心主義的な進歩史観が正しいのか,マルクス本人に真意を問いただそうとしたのだ.

これに対しマルクスは,無理やり資本主義を導入せずとも,資本主義の果実を取り込みさえすれば,ロシアはコミュニズムに移行できる可能性があるという認識を示している.

最晩年のマルクスが,単線的な歴史観とヨーロッパ中心主義から決別していたことは,明らかだ.

『共産党宣言』ロシア語版という証拠

同様の認識は,翌年に刊行された『共産党宣言』「ロシア語版第2版への序文」でも確認できる.

さらにこの「序文」では,ロシアの共同体が,資本主義的発展を経由しなくて良いどころか,コミュニズム的発展を“西欧よりも先に”──その後,西欧の革命によって補完される必要があるとしても──開始することができると,はっきりと述べられている.

そしてこの議論は,ロシアだけに限らず,アジアやラテン・アメリカの共同体にも,拡大して良いはずである.

ヨーロッパ中心主義の進歩史観は,むしろ,非西欧を中心とした共同体の積極的評価へと転換している.

だとすれば,サイードも,晩年のマルクスを「オリエンタリスト」として,批判することはけっしてできないだろう.

マルクスのコミュニズムが変貌した?

ただし晩期マルクスの理論的転換は,単に「ヨーロッパ中心主義を捨て」,「複線史観」を採用したというだけにとどまらない.

ここで,真に重要な問題は,マルクスが進歩史観を捨てた結果,“どのような認識にたどり着いたか”,である.

この問題を解くためには,「ヨーロッパ中心主義」からの脱却を,エコロジー研究がもたらした「生産力至上主義」からの決別が促した理論的転換と合わせて考える必要がある.

このとき,マルクスの考えるコミュニズムの中身,それ自体が大きく変貌をとげたことが判明するのである.

これこそ,先行研究によっても,十分解明されていない可能性だ.

ここからが,いよいよ本題である.

なぜ『資本論』の執筆は遅れたのか

マルクスのコミュニズムが,晩年において変貌していた可能性は,『資本論』第2部・第3部の執筆が遅れた事実にも暗示されている.

マルクスが執筆を進めず,エコロジー研究と共同体研究に取り組んだのは,それが進歩史観を捨て,新しい歴史観を打ち立てるために絶対的に必要だったからであることが,「物質代謝論」を理論的な軸に据えると浮かび上がってくる.

これらふたつの研究テーマは一見すると無関係に見えるが,通底する問題意識としては関連しあっているのである.

崩壊した文明と生き残った共同体

マルクスの共同体研究のきっかけは,エコロジー研究のためにフラースの著作を1868年初頭に読んだことだった.

最初から,エコロジー研究と共同体研究はつながっているのだ.

フラースは古代文明の崩壊過程を論じる一方で,崩壊の道をたどらずに存続した共同体についても言及している.

とりわけ,古代ゲルマン民族の共同体である「マルク協同体」について,持続可能な農業を営んでいたことを高く評価した.

ゲルマン民族は「蛮族」といわれたりもするが,持続可能性という意味では,非常に優れていたのである.

ゲルマン民族は,土地を共同で所有し,生産方法にも強い規制をかけることで,土壌養分の循環を維持し,持続可能な農業を実現していた.

土地や木材,豚,ワインなどを共同体の外に売ったり出したりすることは禁じられており,土壌から養分を取り去って,収穫した穀物を大都市で販売して儲けを出そうとする資本主義的農業経営とは,まったく対照的なのである.

共同体のなかの平等主義に出会う

マルクスはフラースのマルク協同体論の下敷きとなっていた,ドイツの法制史学者マウラーの本も丁寧に読んでいた.

興味深いことに,マルクスは,マウラーの主張のなかにも,フラースと同様の「社会主義的傾向」を見出している.

というのも,マウラーが指摘するところによれば,マルク協同体は構成員が使う土地をくじ引きで定期的に入れ替え,富の偏在が生じることがないように注意していたのである.

マウラーが歴史の中に見出したのは,当時の社会主義者も身震いするようなゲルマン民族の「平等主義」だったのだ.

新しいコミュニズムの基礎──「持続可能性」と「社会的平等」

マルクスは自然の持続可能性と共同体の社会的平等の密接な関係に気づいていく.

ゲルマン民族は土地を共有物として扱い,富の独占を防ぐことで,構成員のあいだに支配・従属関係が生じないように注意していたのだ.

同時に,土地は誰のものでもなかったがゆえに,所有者による好き勝手な濫用から守られていた.

そのことが,土地の持続可能性を担保することにもなっていたのである.

この「持続可能性」と「社会的平等」の密接な関係こそが,共同体が資本主義に抗い,コミュニズムを打ち立てることを可能にするのではないか.

マルクスはこの可能性を強く意識するようになっていく.

「ザスーリチ宛の手紙」再考──エコロジカルな視点で

ここで再び「ザスーリチ宛の手紙」を,エコロジカルな視点から取り上げよう.

この手紙から読み取れる,最晩年のマルクスの認識は次のようなものだ.

資本主義のもとでの生産力の上昇は,人類の解放をもたらすとは限らない.

それどころか,生命の根源的な条件である自然との物質代謝を攪乱し,亀裂を生む.

資本主義がもたらすものは,コミュニズムに向けた進歩ではない.

むしろ,社会の繁栄にとって不可欠な「自然の生命力」を資本主義は破壊する.

マルクスはそう考えるに至ったのだ.

だが,そのような認識は,かつての自分の進歩史観への批判を伴わざるを得ない.

より持続可能な形で人間と自然の物質代謝が社会的に組織され,より平等な関係を実現していたマルク協同体の方が,生産力の発展した西欧より,ある意味,「優れている」ともいえる.

資本主義とエコロジストの論争

マルクスの西欧社会に対する認識の変化は,「ザスーリチ宛の手紙」の草稿における,資本主義が「科学との闘争状態」にあるという発言にも表れている.

これはマルクス・レーニン主義の生産力至上主義の立場をとる人々によって,より一層の生産力の発展が必要であるという風に解釈されてきた.

だが,物質代謝の亀裂論を背景にした生産力至上主義批判の思想として,この手紙の一節を読むなら,それが意味するところは真逆になる.

ここでいう「科学」とは,環境へのまなざしをもった「科学」のことであり,技術によって自然を服従させ,人間を自然的制約から解放するという生産力至上主義のプロジェクトが失敗していることを暴き出し,資本主義の正当性を揺さぶるものである.

マルクスのエコロジー思想に触れた後の私たちならば,「科学と資本主義の闘争」という言葉の意味をこう読み解くことができる.

「新しい合理性」──大地の持続可能な管理のために

リービッヒやフラースからマルクスが獲得したのは,資本主義のもたらす危機を乗り越えるための,自然科学の知見に基づいた「合理的農業」という視点であった.

もちろん,彼らの言う合理性とは,資本主義的な利潤最大化を目指すという意味ではない.

資本主義のもとでの自然科学利用は長期的な視点では,「搾取」的・「浪費」的であり,けっして「合理的」ではない.

マルクスが求めていたのは,無限の経済成長ではなく,大地=地球を〈コモン〉として“持続可能に管理する”「新しい合理性」であった.

真の理論的大転換──コミュニズムの変化

ここまでの議論を整理し,結論を述べていきたい.

晩年のマルクスは自然科学と共同体社会を研究することで,持続可能で平等な社会を実現するための展望を,構想し直そうとした.

その際,エコロジー研究から始まった進歩史観からの決別が,西欧資本主義の優位性についての規定にも,根本的な修正を迫った.

その結果,単にコミュニズムへの経路が複線化するだけでなく,西欧資本主義が目指すべき“コミュニズムの構想そのものにも大きな変容が加えられるようになった”のだ.

どういうことか,説明しよう.

伝統に依拠する共同体は,“経済成長をしない循環型の定常型経済”を実現しており,もっと長く働いたり,もっと生産力を上げたりできる場合にも,“あえてそうしなかった”のである.

脱成長へ向かうマルクス

この共同体社会の定常性こそが,植民地主義支配に対しての抵抗力となり,さらには,資本の力を打ち破って,コミュニズムを打ち立てることさえも可能にすると,最晩年のマルクスは主張しているのである.

ここには定常型経済についての肯定的な認識が存在しており,それを可能にしたのが,晩年のエコロジー研究なのだ.

一見バラバラに見えた晩年のエコロジー研究と共同体研究は,ここでは,はっきりとつながっている.

持続可能性と平等こそ,西欧近代社会が資本主義の危機を乗り越えるために,意識的に取り戻さなくてはならないものであり,その物質的条件が,定常型経済なのである.

要するに,マルクスが最晩年に目指したコミュニズムとは,平等で持続可能な脱成長型経済なのだ.

「脱成長コミュニズム」という到達点

西欧におけるコミュニズムの試みは,持続可能性と平等を重視する新しい合理性を打ち立てるために,共同体から定常型経済の原理を学び,それを取り入れないといけない.

もちろん,この構想は,ノスタルジックに「農村に帰れ」とか,「コミューンを作れ」というような話ではけっしてない.

西欧における革命は,あくまでも近代社会の成果を大切にしながら,定常型社会をモデルにして,コミュニズムへと跳躍せねばならないのである.

それゆえ,経済成長を追い求める生産力至上主義型のソ連のような共産主義は完全に無効になる.

マルクスが最晩年に到達したコミュニズムの理念は,若き日の生産力至上主義だけでなく,社会主義のもとで経済成長を追求する「エコ社会主義」とも異なる,「脱成長コミュニズム」である.

これこそ,誰も提唱したことがない,晩期マルクスの将来社会像の新解釈にほかならない.

それは,盟友エンゲルスでさえも,まったく理解することができなかったものだ.

脱成長コミュニズムという新たな武器

これまでマルクス主義と脱成長は,水と油の関係にあると考えられてきたため,誰も,「脱成長コミュニズム」というところにまでは踏み込めなかった.

[斎藤幸平の]『大洪水の前に』も,「エコ社会主義」をマルクスの思想として指摘する段階でとどまっていた.

今や私たちはマルクス主義を脱成長と結合させ,将来社会を構想するための武器とすることができる.

『ゴーダ綱領批判』

以上のマルクスの新解釈は無理がなく,理に適っていることを示すために,晩年のマルクスが1875年に執筆した『ゴーダ綱領批判』の一節に出てくる「協同的富」という言葉に注目してみよう.

マルクスはこれ以前にもこの「協同的」(genossenschaftlich,ゲノッセンシャフトリッヒ)という言葉をしばしば用いており,この言葉は通常,「協同組合的な」といった意味を持つ.

しかしそのように訳してしまうと,将来社会では「生産力も増大し,協同組合的富のあらゆる泉が一層豊かに湧きでる」という,生産力至上主義の支持表明の文章ができ上がってしまい,不自然である.

また「協同的富」という使い方は『ゴーダ綱領批判』において一度だけ出てくる表現であることからも,「ゲノッセンシャフトリッヒ」という言葉の由来は,以前の著作とは違うものである可能性が高い.

実際,マルク“協同体”の知見を取り入れた最晩年のマルクスの理論的大転換を踏まえれば,「協同的」は代わりに「協同体的富」として自然に訳せる.

これは,本書の表現を使えば,〈コモン〉にほかならない.

そして問題の一節は,コミュニズムによる社会的共同性が,マルク協同体的な富の管理方法をモデルにして,西欧においても再構築されるべきだという意味にとれる.

それは要するに定常型経済の原理のことであり,この原理こそが,湧き出るような富の潤沢さを実現するというのである.

この潤沢さは,何でもかんでも無限に生産するという意味の潤沢さではもちろんなく,むしろ第6章で詳しく見るような,〈コモン〉がもたらす「ラディカルな潤沢さ」である.

マルクスの遺言を引き受ける

たしかに,マルクスは脱成長コミュニズムの姿を,どこにもまとまった形では書き残していない.

しかしそれは,MEGAが収録する多数の文献に散らばるマルクスの自然科学研究と共同体研究をつなぎあわせていくことで,おのずと浮かび上がってくる晩期マルクスの到達点である.

そして,この思想が見落とされてきたことが,現在のマルクス主義の停滞と環境危機の深刻化を招いている.

旧来のマルクス主義者は,たとえソ連を批判する者であっても,生産力至上主義にとらわれてきたのだ.

「人新世」の危機に立ち向かうには,最晩年のマルクスの資本主義批判の洞察をより発展させ,未完の『資本論』を「脱成長コミュニズム」の理論化として引き継ぐような,大胆な新解釈に今こそ挑まなくてはならないのだ.

第5章 加速主義という現実逃避

「人新世」の資本論に向けて

ここまでの議論で明らかになったように,気候危機の時代に,必要なのはコミュニズムだ.

本書は,晩年のマルクスの到達点と同じ立場を取って,脱成長型のコミュニズムを目指す.

だがそれに対して,経済成長をますます加速させることによって,コミュニズムを実現させようという動きもある.

それが,近年,欧米で支持を集めている「左派加速主義」だ.

率直にいって「加速主義」は,「生産力至上主義こそがマルクス主義の真髄である」という誤解が生んだ遺物に過ぎない.

ここからは,この「加速主義」を反面教師として検討・批判していきたい.

これが,この第5章の狙いである.

加速主義とはなにか

加速主義は,持続可能な成長を追い求める.

資本主義の技術革新の先にあるコミュニズムにおいては,完全に持続可能な経済成長が可能になると主張するのだ.

例えば,イギリスの若手ジャーナリスト,アーロン・バスターニはこの可能性を追求して,「完全にオートメーション化された豪奢(ごうしゃ)なコミュニズム」を提起し,人気を博している.

将来,人工肉を生産できるようになれば,牛を育てるための膨大な土地は不要になり,病気は遺伝子工学によって克服でき,無限で無償の太陽エネルギーを電力源として,労働をオートメーション化できる.

さらにレアメタルのような資源も地球のまわりにある小惑星から採掘可能になる.

そして,指数関数的な生産力発展を推し進めていけば,あらゆるものの価格は下がり続け,最終的には,自然制約にも,貨幣にも束縛されることのない,「潤沢な経済」になる,というのだ.

開き直りのエコ近代主義

しかし,バスターニのような楽観的予測こそ,晩期マルクスが決別した,あの生産力至上主義の典型である.

これは,最近では「エコ近代主義」と呼ばれている.

エコ近代主義は,原子力発電や(第2章の)NETなどを徹底的に使って,地球を「管理運用」しようという思想である.

エコ近代主義の問題点は,その開き直りの態度にある.

ここまで環境危機が深刻化してしまったのだから,いまさら後戻りはできない.

だから,今以上の介入をして,自然を管理し,人間の生活を守ろうというわけだ.

これは第2章で見た「緑の経済成長」と同様の,ロックストロームが言うところの「現実逃避」にほかならない.

実際,デカップリングが困難である以上,コミュニズムになったとしても,環境の持続可能性と無限の経済成長の両立が可能になることはない.

コミュニズムにおいても,(第2章の)「ジェヴォンズのパラドックス」は生じてしまう.

「素朴政治」なのはどちらだ?

加速主義の問題は変革に向けたプロセスにもある.

加速主義の立場を取るスルニチェクとウィリアムズは,小規模にとどまる左派の[水平的・直接民主的な]社会運動を,「素朴政治」として批判してきた.

環境問題の文脈では有機栽培,スローフード,地産地消,菜食主義のような環境保全運動が「素朴政治」に該当し,「脱成長」もその典型ということになる.

他方,バスターニは「選挙主義」を掲げ,技術革新を誘導する政策を追求する政党を,大衆は投票によって支えるべきだと考えている.

しかし,資本主義の超克という生産関係の領域での変革を,政治的な改革によって実現できるという,このような「政治主義」の発想もまた素朴であり,それゆえ,危険でさえある.

政治主義の代償──選挙に行けば社会は変わる?

政治主義は闘争の領域を選挙戦に矮小化していき,その結果,階級闘争の視点は消えていく.

ストライキのような「古くさい」階級闘争やデモや座り込みのような「過激な」直接行動は政治主義によって排除され,「未来に向けた政策案は,プロに任せておけ」といった考え方が支配的となるのだ.

確かに政治主義的なトップダウンの改革は一見効率的に見えるが,その代償として,民主主義の領域を狭め,参加者の主体的意識を著しく毀損する.

また実のところ政治は経済に対して“他律的”である以上,国家だけでは,資本主義の力を超えるような法律を施行できない(それができるならとっくにやっているはずだ).

だから,資本と対峙する社会運動を通じて,政治的領域を拡張していく必要がある.

市民議会による民主主義の刷新

その一例が,近年欧米で注目されている「気候市民議会」である.

市民議会が誕生したのは,イギリスの環境運動「絶滅への叛逆」とフランスの「黄色いベスト運動」の成果であり,いずれの運動も道路や橋を閉鎖し,交通機関を止めるなどして,都市機能を麻痺させ,日常生活に大混乱をもたらしたのだった.

市民議会ではくじ引きで選出されたメンバーが,専門家のレクチャーを受けたうえで議論を行い,最終的には,投票で全体の意思決定をする.

注目すべきは,2020年6月21日,ボルヌ環境相に提出されたフランスの市民議会の結果である.

抽選で選ばれた市民150人は気候変動対策として,およそ150の案を提出した.

そのなかには,2025年からの飛行場の新設禁止,国内線の廃止,自動車の広告禁止,気候変動対策用の富裕税の導入が含まれているのだ.

さらに,憲法に気候変動対策を明記することや,「エコサイド(環境破壊)罪」の施行について,国民投票の実施を求めたのである.

市民議会の提案がここまでラディカルな内容になったのは,民主主義のあり方が抜本的に変容したという事実からけっして切り離せない.

さらに,この変化をもたらしたのが,社会運動だったという点も強調しておこう.

社会運動が[第3章の]「気候毛沢東主義」に陥ることなしに,民主主義を刷新し,国家の力を利用できることを,この市民議会の試みは証明したのである.

資本の「包摂」によって無力になる私たち

しかしながら政治エリートと技術の専門家に未来を任せっぱなしにしてしまうバスターニの議論の方が,多くの人にとって魅力的に映るかもしれない.

バスターニのいう「豪奢なコミュニズム」は私たちに帝国的生活様式を抜本的に変えることを求めないため,消費主義的な潤沢さに容易に転化して,資本主義に取り込まれてしまう.

つまり,バスターニの主張は一見するとラディカルだが,実はシリコンバレー型資本主義の焼き直しにすぎないのだ.

要するに,バスターニは資本主義を批判しながらも,資本主義が大好きなのである.

だが,そんなバスターニの加速主義に引きつけられる人々がいる.

このことは,先進国の私たちがかつてないほどに「無力」になっていることの裏返しである.

無力になった私たちは資本主義なしには生きられないと無意識のうちに感じているのだ.

そのため,対案を生み出すはずの左派の想像力も貧困になっていく.

実際,私たちのほとんどは,自分の手で動物を飼育し,魚を釣り,それらを捌(さば)くという能力をもっておらず,私たちは資本主義に取り込まれ,商品の力を媒介せずには生きられない.

一時期流行った「ロハス」もこの無力な状態を克服しようとせず,消費だけで持続可能性を目指し,失敗した.

消費者意識のレベルの変化では,成長を目指し続ける商品経済に,いとも簡単に呑み込まれてしまうのである.

このように呑み込まれることを,マルクスは「包摂」と呼んだ.

資本による包摂から専制へ

資本による包摂が完成してしまったために,私たちは技術や自律性を奪われ,商品と貨幣の力に頼ることなしには,生きることすらできなくなっている.

そして,その快適さに慣れ切ってしまうことで,別の世界を思い描くこともできない.

アメリカのマルクス主義者ハリー・ブレイヴァマンの言葉を借りれば,社会全体が資本に包摂された結果,「構想」と「実行」の統一が解体されてしまったのである.

本来,人間の労働においては「構想」と「実行」が統一されている.

ところが資本は各工程を誰にでもできる単純作業へと細分化し,作業を効率化して生産性を上げる.

すると資本の出す命令の「実行」だけを担うようになり,自ら「構想」する力を奪われた労働者は,資本のもとでしか働けなくなる.

実際,テレビやパソコンを組み立てているのは,テレビやパソコンがどうやって作動しているのかを知らない人々であり,もはや現代の労働者は,かつての職人のように,ひとりで完成品を作ることはできない.

かたや資本の支配力はその分だけ増大する.

包摂を通じた,労働過程の再編成を通じて,「資本の専制」が完成する.

技術と権力

以上を踏まえると,バスターニの加速主義は「構想」と「実行」の分離による「資本の専制」をさらに強化してしまうことが分かる.

さまざまな問題を新技術で解決できるにしても,その技術についての構想と意思決定権は一部の専門家と政治家に握られ,一部の人間が有利になるような解決策が一方的に「上から」導入されてしまう可能性が極めて高いのである.

例えばジオエンジニアリング(気候工学)によって大量に散布された硫黄や鉄が,気候・海洋システムに与える副作用については未知の部分が多い.

だが,被害を受ける地域が,アメリカやヨーロッパではなく,アジアやアフリカになるようにするための計算だけは綿密になされるだろう.

負荷が外部に転嫁され,物質代謝の亀裂は深まるという資本主義のお決まりのストーリーが始まるだけである.

アンドレ・ゴルツの技術論

もちろん科学やテクノロジーを捨てろと言っているわけではない.

そもそも,科学を捨てるのか,捨てないのか,といった極端な二項対立は不毛だ.

ここでフランスのマルクス主義者アンドレ・ゴルツのいう,「開放的技術」と「閉鎖的技術」の区別が重要となる.

「開放的技術」とは,「コミュニケーション,協業,他者との交流を促進する」技術である.

それに対して,「閉鎖的技術」は,人々を分断し,「利用者を奴隷化し」,「生産物ならびにサービスの供給を独占する」技術を指す.

例えば,「閉鎖的技術」の代表格は原子力発電である.

原子力発電はセキュリティ上の問題から,一般の人々から隔離され,その情報も秘密裏に管理されなくてはならない.

このように「閉鎖的技術」はその性質からして,民主主義的な管理には馴染まず,中央集権的なトップダウン型の政治を要請する.

気候変動の文脈で言えば,ジオエンジニアリングやNETも民主主義を否定する「閉鎖的技術」にほかならない.

グローバルな危機に「閉鎖的技術」は不適切

危機が深刻化すると,強いリーダーが市民の自由を極度に制限しても,人々はそれで命が救われるならと,その体制を受け入れることになるだろう.

その先に待っているのは,自国民優先のナショナリズムと非民主主義的な強権体制,気候毛沢東主義である.

しかし繰り返しになるが,そのような体制下で「閉鎖的技術」を用いて「外部」の人々を犠牲にしたとしても,気候危機が真にグローバルな危機である以上,究極的には先進国も破壊的帰結から逃れることはできない.

技術が奪う想像力

さらに,技術の問題は根深い.

エコ近代主義のジオエンジニアリングやNETといった一見すると華々しく見える技術が約束するのは,“私たちが今までどおり化石燃料を燃やす生活を続ける未来である”.

こうした夢の技術の華々しさは,まったく別のライフスタイルを生み出し,脱炭素社会を作り出す可能性を抑圧し,排除してしまうのだ.

つまり技術というイデオロギーこそが,現代社会に蔓延する想像力の貧困の一因といえる.

言い換えれば,ここでは,技術自体が現存システムの不合理さを隠すイデオロギーになっているのである.

別の潤沢さを考える

想像力を取り戻すためには,「閉鎖的技術」がもたらすトップダウン型の政治主義の誘惑に打(う)ち克(か)ち,人々が自治管理の能力を発展させることができるような道を探らなくてはならないのだ.

その際,「潤沢さ」が資本主義にとって危険であり,逆にコミュニズムにとって鍵となることに注目しよう.

市場の価格メカニズムは,希少性に基づいており,「潤沢さ」は,このメカニズムを攪乱するのである.

もちろん,ここでの「潤沢さ」は経済成長ではなく,むしろ脱成長と結びつく形で再定義される,資本主義の消費主義とは相容れない新たな潤沢さである.

他方,資本主義は普通,豊かさや潤沢さをもたらしてくれると考えられている.

しかし本当は“資本主義こそが希少性を生み出すシステム”なのである.

次章ではこの点について詳しく論じる.

第6章 欠乏の資本主義,潤沢なコミュニズム

欠乏を生んでいるのは資本主義

資本主義は飛躍的な技術発展をもたらし,物質的に豊かな社会をもたらしたと,多くの人は思い込んでいる.

だが,現実はそれほど単純ではない.

数億円にものぼる,投機目的のための誰も住んでいない部屋が多数存在している一方で,家賃が払えない人々は長年住んでいた部屋から追い出され,ホームレスが増えていく.

比較的裕福な中流層ですら,家賃を支払うためだけに,過労死寸前まで働かねばならない.

果たして,これを豊かさと呼ぶのだろうか.

むしろ,99%の私たちにとって,欠乏をもたらしているのは,資本主義なのではないか,と問わねばなるまい.

そう,資本主義は,絶えず欠乏を生み出すシステムなのである.

一方,一般に信じられているのとは反対に,コミュニズムは,ある種の潤沢さを整えていく.

例えば,投資目的の土地売買が禁止になり,土地の価格が3分の1になったとしても,その土地の「使用価値」(有用性)自体はまったく変化しない.

だが,人々はその土地に住むために,これまでのような過酷な長時間労働をしなくてすむ.

その分だけ人々にとっての「潤沢さ」が回復するのである.

この資本主義の生み出す希少性とコミュニズムがもたらす潤沢さの関係を説明するのに役立つのが,マルクスの「本源的蓄積」論である.

「本源的蓄積」が人工的希少性を増大させる

16世紀と18世紀のイングランドにおいて,資本は利潤を上げるために,共同管理がなされていた農地を「囲い込み」,農民を強制的に締め出した.

暴力的な囲い込みによって,住まいと生産手段を喪失した農民は都市に仕事を求めて流れ込み,賃労働者になったとされる.

こうして囲い込みは,資本主義の離陸の準備をした.

これが一般にいわれるところの「本源的蓄積」である.

ただしマルクスによれば,「本源的蓄積」は資本主義の単なる「前史」であるにとどまらない.

むしろ「本源的蓄積」は資本主義の中で繰り返されてきた,資本主義の本質的な過程であり,資本が〈コモン〉の潤沢さを解体し,人工的希少性を増大させていくことを指す.

つまり,資本主義はその発端から現在に至るまで,人々の生活をより貧しくすることによって成長してきたのである.

まずは歴史をさかのぼって,この仕組みを詳しく説明していきたい.

コモンズの解体が資本主義を離陸させた

前資本主義社会においては,共同体は共有地をみんなで管理しながら,労働し,生活していた.

土地は根源的な生産手段であり,それは個人が自由に売買できる私的な所有物ではなく,社会全体で管理するものだった.

だから,入会地のような共有地は,イギリスでは「コモンズ」と呼ばれてきた.

そして,人々は,共有地で,果実,薪(まき),魚,野鳥,きのこなど生活に必要なものを適宜採取できた.

だが,そのような共有地の存在は,資本にとっては都合が悪い.

だから,囲い込みによって,このコモンズは徹底的に解体され,排他的な私的所有に転換されなければならなかった.

その結果,生活していた土地から締め出され,生活手段を奪われた人々の多くは,賃労働者として働くよう強いられた.

低い賃金のため,子どもも学校に行かずに働かざるをえず,時間も金もないので,料理もジャガイモをただ茹(ゆ)でたり,焼いたりする料理ばかりになっていった.

こうして人々は自分の労働力を売ることで貨幣を獲得し,市場で生活手段を購買しなければ生きられなくなり,資本主義が離陸するための条件が整った.

水力という〈コモン〉から独占的な化石資本へ

土地だけではない.

資本主義の離陸には,河川というコモンズから人々を引きはがすことも重要であった.

河川は飲み水や魚を提供するだけのものではない.

その水は,潤沢で,持続可能で,しかも,無償のエネルギー源だったのだ.

しかしイギリスの産業革命は,石炭という化石燃料と切り離すことができず,無償で潤沢に存在していた水力から,有償で,希少な石炭への移行が起きたことになる.

これは潤沢な水力を排除し,特定の場所にしか存在せず,それゆえ独占可能で,希少な石炭をエネルギー源にすることが,資本主義の勃興に欠かせなかったためだと考えられる.

実際,水車から蒸気機関へと移行すれば,工場を河川沿いから都市部に移すことができる.

仕事を渇望する労働者たちが大量にいる都市部に工場を移せば,資本が労働者に対して優位に立つことができる.

第5章の言葉を用いれば,石炭は本源的な「閉鎖的技術」だったのである.

そして,これ以降,化石燃料の排出する二酸化炭素は増加の一途をたどっていったのだ.

コモンズは潤沢であった

ここで重要なポイントは,本源的蓄積が始まる前には,土地や水といったコモンズは“潤沢であった”という点である.

共同体の構成員であれば,(一定の社会的規則を守っている限り)誰でも無償で,必要に応じて利用できるものであったからだ.

さらに,コモンズにおいては,共有財産であるからこそ,人々は適度に手入れを行っており,また,利潤獲得が生産の目的ではないため,過度な自然への介入もなく,自然との共存を実現していた.

ところが本源的蓄積は潤沢なコモンズを解体し,希少性を“人工的に”生み出すと同時に,この持続可能で,潤沢な人間と自然の関係性を破壊していったのである.

私財が公富を減らしていく

実は,この矛盾は,すでに19世紀に,「私財の増大は,公富の減少によって生じる」という「ローダデールのパラドックス」として論じられていた.

ここでいう「公富」とは,万人にとっての富のことであるのに対し,「私財」とは私個人だけにとっての富のことであり,“一定の希少性”を伴う.

そして,多くの人々が必要としている「公富」を解体し,意図的に希少にすることで,「私財」は増えていく.

つまり,ローダデールに言わせれば,「私富」の増大は,貨幣で測れる「国富」を増やすが,真の意味での国民にとっての富である「公富」=コモンズの減少をもたらす.

「国富」は増えても,国民の生活はむしろ貧しくなる.

なお,このローダデールの議論は直接には,「私富」の合計が「国富」であるというアダム・スミスの考えに対する批判になっている.

「価値」と「使用価値」の対立

マルクスはこのパラドックスを,富と商品の矛盾としてさらに突き詰めていく.

社会の「富」とは本来,商品に限らない.

きれいな水や空気があることも社会の富である.

ところが資本主義社会では「富」は悉く「商品」に姿を変え,「富」そのものがもつ「使用価値」よりも,貨幣で測られる「価値」が優先されるようになる.

つまり「本当に必要な物」よりも「売れそうな物」の生産が優先されるというわけである.

また本来「使用価値」を手に入れるための“手段”であるはずの貨幣の増殖の方が,“目的”へと転化していく.

「コモンズの悲劇」ではなく「商品の悲劇」

もう一度,水を例にとって考えてみよう.

少なくとも日本では,水は潤沢である.

ところがここ数十年で,水はペットボトルに入った,値段のついた商品として流通するようになった.

また水道が民営化されると,水は企業の金儲けの道具となる.

すると例えば,水道料金の支払いに窮する貧困世帯への給水が停止される.

運営する企業は,水の供給量を意図的に減らすことで,価格をつり上げ,より大きな利益を上げようとする.

水質の劣化を気にせず,人件費や管理・維持費を削減するかもしれない.

ここでも,無償で潤沢なコモンズであった水の商品化によって「価値」は増大する.

ところが,水は希少になり,水の「使用価値」も毀損される.

かつて生態学者ギャレット・ハーディーンは,資源が無料だったら,みんなが無駄遣いをしてしまうという,「コモンズの悲劇」を提唱した.

しかし以上の議論を踏まえれば,「コモンズの悲劇」ではなく「商品の悲劇」という方が正しい.

新自由主義だけの問題ではない

ところでマルクス主義地理学者のデヴィッド・ハーヴィーは,本源的蓄積を新自由主義に限定してしまっている.

これに対し,マルクスは「本源的蓄積」を単なる資本主義の「前史」ではなく,資本主義の発展を通じて継続し,拡張する,本質的過程と見ている.

つまり,新自由主義であろうがなかろうが,資本主義が続く限り,「本源的蓄積」は継続する.

そのことは99%の私たちにとっては,欠乏の永続化を意味しているのだ.

希少性と惨事便乗型資本主義

これまでの議論をまとめておこう.

コモンズとは,万人にとっての「使用価値」である.

万人にとって有用で,必要だからこそ,共同体はコモンズの独占的所有を禁止し,協同的な富として管理してきた.

商品化もされず,したがって,価格をつけることもできなかった.

コモンズは人々にとっては無償で,潤沢だったのだ.

もちろん,この状況は,資本にとっては不都合である.

ところが,なんらかの方法で,人工的に希少性を作り出すことができれば,市場はなんにでも価格をつけることができるようになる.

そう,「囲い込み」でコモンズを解体して,土地の希少性を作り出したように.

そうすれば,その所有者は,レント(利用料)を徴収できるようになるのだ.

土地でも水でも,本源的蓄積の前と後を比べてみればわかるように,「使用価値」(有用性)は変わらない.

コモンズから私的所有になって変わるのは,希少性なのだ.

希少性の増大が,商品としての「価値」を増やすのである.

その結果,人々は,生活に必要な財を利用する機会を失い,困窮していく.

貨幣で計測される「価値」は増えるが,人々はむしろ貧しくなる.

いや,「価値」を増やすために,生活の質を意図的に犠牲にするのである.

気候変動が,ビジネスチャンスになるのもそのためだ.

気候変動は水,耕作地,住居などの希少性を生み出し,それが資本にとっては大きな利潤を上げる機会を提供することになる.

これが,惨事のショックに便乗して利を得る「気候変動ショック・ドクトリン」である.

同じく惨事便乗型資本主義の類型である「コロナショック・ドクトリン」では,アメリカの超富裕層は2020年春に資産を62兆円も増大させた.

現代の労働者は奴隷と同じ

さて,世の中には商品が溢れているが,それを買うための貨幣を手に入れる方法は非常に限られており,私たちは「貨幣の希少性」に直面している.

かつて,人間は1日のうち数時間働いて,必要なものが手に入れば,あとはのんびりしていた.

昼寝をしたり,遊んだり,語り合ったりしていたのだ.

ところが,いまや,貨幣を手に入れるために,他人の命令のもとで,長時間働かなくてはならない.

意志にかかわりなく,暇もなく,永遠と働くことを強いられる,資本主義に生きる労働者のあり方を,マルクスはしばしば「奴隷制」と呼んでいた.

しかも資本主義のもとでの労働者たちは,代わりがいくらでもいるため容易に首にできるという点では,生存保証のあった古代の奴隷よりも酷いと言える.

負債という権力

資本は「負債」によっても貨幣の希少性を増大させる.

そして,負債を背負った人々は従順な労働者として,つまり資本主義の駒として仕えることを強制される.

その最たる例が,住宅ローンだろう.

膨大な額の借金を返すために,人々は自分の人生を犠牲にして,資本主義の勤労倫理を内面化していく.

しかも長時間労働は,本来必要でないものの過剰生産につながり,環境を破壊するだけでなく,人々から家事や修理のための余裕を奪い,生活はますます商品に依存するようになっていく.

ブランド化と広告が生む相対的希少性

人々を無限の労働に駆り立てる一方で,無限の消費に駆り立てるひとつの方法が,ブランド化である.

実質的な「使用価値」(有用性)にはまったく違いのない商品に,ブランド化によって人工的な「相対的希少性」を与え,人々に本来の値段以上の値段をつけて買わせようとするのである.

フェラーリやロレックスの社会的ステータスは,他人が持っていないという希少性に過ぎず,車や時計としての「使用価値」は,スズキやカシオと変わらない.

ところが,相対的希少性は終わりなき競争を生む.

自分より良いものを持っている人はインスタグラムを開けばいくらでもいるし,買ったものもすぐに新モデルの発売によって古びてしまう.

消費者の理想は決して実現されない.

消費主義社会は,商品が約束する理想が失敗することを織り込むことによってのみ,人々を絶えざる消費に駆り立てることができる.

だが,それでは,人々は一向に幸せになれない.

[備考:観念や意味の「消費」vs物そのものを受け取る「浪費」(國分功一郎『暇と退屈の倫理学』第4章).]

しかも,この無意味なブランド化や広告にかかるコストはとてつもなく大きく,マーケティング産業は,食料とエネルギーに次いで世界第3の産業になっている.

ここまで見てきたような,資本主義の人工的希少性に抗するには,潤沢な社会を創造する必要がある.

それがマルクスの脱成長コミュニズムだ.

〈コモン〉を取り戻すのがコミュニズム

コモンズを解体して社会の「富」を「商品」に変えていき,「人工的希少性」を生み出すのが資本主義の定義だとすれば,社会の「富」を「脱商品化」して〈コモン〉を再建し,「ラディカルな潤沢さ」を回復するのがコミュニズムである.

ここでのポイントは,水や電力のような〈コモン〉をソ連のように国有化するのではなく,人々が自律的・水平的に共同管理することである.

その一例が市民電力やエネルギー協同組合による再生可能エネルギーの普及である.

これを「民営化」をもじって,市民の手による「〈市民〉営化」と呼ぼう.

〈コモン〉の「〈市民〉営化」

太陽光や風力は,無限で無償でラディカルな潤沢さを持ち,原子力や火力発電と違って排他的所有と馴染まない.

第5章で紹介したゴルツの分類に従えば,再生可能エネルギーは,「開放的技術」なのである.

これは資本にとっては希少性を作り出せないことを意味しており,このため市場経済のもとでは,再生可能エネルギーへの企業参加は遅々として進まないことになる.

だからこそ,再生可能エネルギーの普及には,「〈市民〉営化」が不可欠なのである.

エネルギー源が分散していて独占できないという特性を逆手にとって,営利目的ではない,小規模の民主的な管理に適した電力ネットワークを構築するチャンスなのである.

実際,そのような「〈市民〉営化」の試みは,これまでもデンマークやドイツで進められてきた.

そして,近年では,日本でも非営利型の市民電力が広がりを見せている.

エネルギーが地産地消になっていけば,電気代として支払われるお金は地元に落ち,収益を地域コミュニティの活性化に使えるという好循環が生まれる.

ワーカーズ・コープ──生産手段を〈コモン〉に

〈コモン〉は,電力や水だけではない.

生産手段そのものも〈コモン〉にしていく必要がある.

そこで重要となるのが,「ワーカーズ・コープ(労働者協同組合)」である.

ワーカーズ・コープとは,資本家や株主なしに,労働者たちが共同出資して,生産手段を共同所有し,共同管理する組織のことである.

これは「私有」でも「国有」でもない,労働者たち自身による「社会的所有」の形態と呼べる.

ワーカーズ・コープは,労働の自治・自律に向けた一歩として重要な役割を果たす.

マルクスもワーカーズ・コープを高く評価し,「“可能な”コミュニズム」とさえ呼んでいる.

ワーカーズ・コープによる経済の民主化

興味深いことに,近年,英国労働党などによって,ワーカーズ・コープや社会的所有の再評価が進んでいる.

もちろん,それは,衰退する福祉国家に対するオルタナティブとして,である.

20世紀の福祉国家は,富の再分配を目指したモデルであり,生産関係そのものには手をつけなかった.

その裏では,労働組合は,生産力上昇により再分配のパイを増やすために,資本による「包摂」を受け入れていった.

これとは対照的に,ワーカーズ・コープは生産関係そのものを変更することを目指す.

労働者たちが,労働の現場に民主主義を持ち込むことで,競争を抑圧し,開発,教育や配置換えについての意思決定を自分たちで行い,「自分らしく働く」ことを重視する.

さらにワーカーズ・コープでは,労働を通じて,地域の長期的な繁栄に重きを置いた投資を計画するのである.

これは,生産領域そのものを〈コモン〉にすることで,経済を民主化する試みにほかならない.

ワーカーズ・コープは世界中に広がっており,資本主義の牙城であるアメリカにおいてすらも,住宅,エネルギー,食料,清掃などの問題に取り組む市民の活動がコミュニティを再生しようとしている.

エッセンシャル・ワークがしばしば低賃金で,有色人種の女性に押し付けられている状況を改善することも,協同組合は目指している.

最終的に資本主義システム全体を変えていくうえで,協同組合がひとつの基盤となりうることは間違いない.

GDPとは異なる「ラディカルな潤沢さ」

ほかにも教育や医療,インターネット,シェアリング・エコノミーなど「ラディカルな潤沢さ」を取り戻す可能性はいたるところに存在している.

例えば,ウーバーを公有化して,プラットフォームを〈コモン〉にすればいい.

新型コロナウイルスのワクチンや治療薬も,世界全体で〈コモン〉にしなければならない.

〈コモン〉の管理においては,必ずしも国家に依存しなくていいというのがポイントだ.

水は地方自治体が管理できるし,電力や農地は,市民が管理できる.

シェアリング・エコノミーはアプリの利用者たちが共同管理する.

IT技術を駆使した「協同」プラットフォームを作るのだ.

商品が〈コモン〉に置き換わっていけば,GDPは減少していくだろう.

脱成長だ.

だが,そのことは,人々の生活が貧しくなることを意味しない.

むしろ貨幣に依存しない領域が拡大し,「ラディカルな潤沢さ」が回復され,その分だけ人々は大きな自由時間を手に入れ,より人間的な生活を送ることができる.

脱成長コミュニズムが実現すれば,社会はこれまでよりもずっと少ない労働時間で成立し,しかも99%の人々の生活の質は上昇するのである.

さらに,無駄な労働が減ることで,最終的には,地球環境も救うことになる.

脱成長コミュニズムが作る豊潤な経済

ここにはパラダイム・チェンジがある.

私たちが貧しいのは,十分に生産していないからではない.

人工的希少性を生み出す資本主義のなかにいるからこそ貧しいのである.

そして緊縮を強いる新自由主義が終わっても,欠乏をもたらす資本主義は終わらない.

新自由主義だけでなく,資本主義そのものに終止符を打つのが脱成長コミュニズムであり,それは清貧の思想ではなく,むしろ〈コモン〉の復権による「ラディカルな潤沢さ」を目指す「反緊縮」なのである.

良い自由と悪い自由

コミュニズムは,「平等」を優先して,「自由」を犠牲にするとしばしば誤解されるので,本章の最後に,自由について論じておきたい.

ここまで論じてきた「ラディカルな潤沢さ」は,「自由」の概念を再定義することを求める.

従来の米国型資本主義の価値観は,非常に環境負荷の高いライフスタイルを「自由」の実現と見なすが,それは自分たちの住む社会の土台さえも破壊するものである以上,「良い」自由とは言えない.

ここで再びマルクスの用語を参照すれば,「必然の国」とは,生きていくのに必要とされるさまざまな生産・消費活動の領域であるのに対し,「自由の国」とは,芸術,文化,友情や愛情,スポーツなど,生存のために絶対的に必要ではなくとも,人間らしい生活を行うために求められる領域である.

そしてマルクスは,この「自由の国」を拡大することが「良い」自由だと考えた.

もちろん,人間にとって衣食住やそのための生産活動は欠かせないため,「自由の国」も「必然の国の上にのみ開花」することになる.

ただし,そこで開花する「良い」自由とは,即物的で,個人主義的な消費主義に走ることでは“ない”.

むしろマルクスの掲げる「自由の国」は,まさに,そのような物質的欲求から自由になるところで始まるのである.

集団的で,文化的な活動の領域にこそ,人間的自由の本質があると,マルクスは考えていたのだ.

だから,「自由の国」を拡張するためには,無限の成長だけを追い求め,人々を長時間労働と際限のない消費に駆り立てるシステムを解体しなくてはならない.

たとえ,総量としては,これまでよりも少なくしか生産されなくても,全体としては幸福で,公正で,持続可能な社会に向けての「自己抑制」を,“自発的に”行うべきなのである.

[備考:コミュニズムは個人の能力を否定し,画一的な平等をもたらすのではない.むしろ各人の自由な発展が,経済格差や分断ではなく,万人の自由な発展ともなる社会を目指す.]

自然科学が教えてくれないこと

このような自己抑制が「良い」自由だという考え方の重要性は,気候危機の時代にますます重要になっている.

そのことは,自然科学との関係で明らかになる.

自然科学は,どのような社会が「自由の国」なのかは教えてくれない.

人間の満足度の基準は,与えられた環境に柔軟に適応するので,私たちが生きている現在の世界を知らない将来世代は,平均気温が「3℃上昇した世界」であっても,十分に幸せと感じるかもしれない.

だから,何℃の世界にしたいか,そのためにどれくらいの犠牲を払うのかというのは,私たちが慎重に決めなくてはならない.

これは,科学者にも,経済学者にも,AIにも,任せられない民主主義の問題なのである.

要するに自然的「限界」は,あくまでも私たちがどのような社会を望むかによって設定される「社会慣行的」なものである.

実際,パリ協定の数値目標は,科学の客観性という「装い」のもとで,経済成長を気候変動対策よりも優先するノードハウスのモデルが反映されたものであることを思い出せば,限界設定を一部の専門家や政治家に任せれば,安心というわけにはいかない.

未来のための自己抑制

人々がどのような世界に住みたいかという価値判断は,本当は,将来世代の声も可能な限り反映しながら,民主的に熟議や論争を通じて,決定されなくてはならない.

と言うのも,特に,気候変動が不可逆的に「自然」や「地球」のあり方を変えてしまえば,将来世代の自律性を大きく毀損することになる.

そうした事態を避けるために,「自己抑制」がますます重要になる.

もちろん,抑制なき消費に人々を駆り立てる「資本の専制」のもとでは,そうした自己抑制としての自由を選ぶのは困難になっている.

しかし裏を返せば,自己抑制を自発的に選択することは,資本主義に抗い脱成長コミュニズムという未来を作り出すための「革命的」な行為になるのだ.

第7章 脱成長コミュニズムが世界を救う

コロナ禍も「人新世」の産物

ここから先は,脱成長コミュニズムをどう実現させるのか,脱成長コミュニズムがどのように気候危機を解決するのかを説明していきたい.

ただ,その前に,「人新世」の危機の先行事例としてひとつ見ておきたいものがある.

新型コロナウイルスのパンデミックだ.

気候危機がもたらす世界規模の被害は,コロナ禍とは比較にならないほど甚大なものになる可能性がある.

しかしどちらも,資本主義の産物であり,「人新世」の矛盾の顕在化という意味では共通している.

そこでコロナ禍を危機の先行事例として見ておく価値はある.

実際,先進国において増え続ける需要に応えるために,資本が自然の奥深くまで入っていけば,未知のウイルスとの接触機会が増える.

しかも人間の手で切り拓かれた空間,とりわけ現代のモノカルチャーが占める空間は,ウイルスを抑え込むことができない.

そして,ウイルスは変異していき,グローバル化した人と物の流れに乗って,瞬間的に世界中に広がっていく.

しかもパンデミックの危険性は専門家たちによって以前から警告されていた.

国家が犠牲にする民主主義

2020年のコロナ感染の第一波を鎮静化させた中国政府の対応は,国家権力により都市をロックダウンして,人々の行動を規制・監視し,指示を守らない人々に対しては厳重に処罰するというものだった.

そのような強権的なやり方を笑っていたヨーロッパ諸国も,自分たちの国で感染が蔓延するようになると,同様の措置を採用した.

そして国民も,それをやむを得ないこととして受け入れた.

こうした事実は示唆的だ.

危機が深まると,国家による強い介入・規制が専門家から要請され,人々も個人の自由の制約を受け入れるのである.

これを踏まえ,第3章で見た,「4つの未来の選択肢」に戻ってみよう(下図に再掲).

アメリカのトランプ大統領やブラジルのボルソナロ大統領が取った戦略は,①のファシズム的な統治形態に当たる.

資本主義の経済活動を最優先すべく,反対する大臣や専門家を更迭して,突き進んだ.

そして医療費の支払いやリモートワークによる自己防衛ができない貧困層など社会的弱者がどうなろうが,自己責任であると突き放すのだ.

ボルソナロ大統領にいたっては,アマゾン開発に反対する先住民のあいだに広がる感染を,森林伐採の好機と見なし,伐採の規制を撤廃しようとした.

これこそ典型的な惨事便乗型資本主義である.

それに対して中国や欧州諸国が行った,国家権力の強い発動によるコロナ対策は,③の統治形態にあたる.

感染拡大防止を理由に,移動の自由,集会の自由などが,国家によって大幅に制限されることになったのだ.

商品化によって進む国家への依存

1980年代以降,新自由主義は,社会の相互扶助の関係も貨幣・商品関係に置き換えてきた.

すると,危機においては,不安な人々は隣人ではなく,国家に頼ってしまう.

したがって①「気候ファシズム」にせよ,③「気候毛沢東主義」にせよ,最終的に危機の時代には,剥(む)き出しの国家権力がますます前面に出てくる可能性が高い.

このとき政治家とテクノクラートによる支配で,犠牲になるのは民主主義や人権である.

国家が機能不全に陥るとき

ただし,危機が本当に深まると,強い国家さえも機能しなくなる可能性がある.

実際,コロナ禍では,医療崩壊と経済の混乱を前にして,多くの国家はなにもできなくなった.

統治機構が機能しなくなれば,②「野蛮状態」へと一気に落ちていき,「万人の万人に対する闘争」へ逆戻りしてしまう.

これはけっして誇張ではない.

コロナ禍に際しても,アメリカでは,「ブーガルー」(Boogaloo)という反政府市民戦争を計画する過激派右翼集団が,SNS上で新メンバーを募っていた.

そして,ミシガン州ではロックダウンに抗議する武装市民が,州議会に押し寄せる騒動となった.

しかも,危機の瞬間には,帝国的生活様式の脆弱さが露呈する.

実際,あらゆるものを海外にアウトソーシングしてきたせいで,コロナ感染の第一波が襲った際,先進国では,マスクも消毒液も手に入らなかった.

また,SARSやMERSといった感染症の広がりが,遠くない過去にあったにもかかわらず,先進国の巨大製薬会社の多くが儲かる薬の開発に特化し,抗生物質や抗ウイルス薬の研究開発から撤退していったことも,事態を深刻化させた.

気候危機の場合には,食料難が深刻化するだろう.

日本のように食料自給率が低く,レジリエンス(障害に直面した際の復元力)のない国はパニックに陥り,一気に②「野蛮状態」へと逆戻りしかねない.

「価値」と「使用価値」の優先順位

このように人の命を救うワクチンよりも,精神安定剤やEDの治療薬のような売れる薬の生産が優先される事態は,「価値と使用価値の対立」として,マルクスが問題視していた事柄にほかならない(第6章参照).

薬にせよ食料にせよ,資本主義では商品としての「価値」を重視し,「使用価値」(有用性)を蔑(ないがし)ろにする.

それでは野蛮状態に陥ってしまう.

だから,資本主義に決別して「使用価値」を重視する社会に移行しなければならない.

第3章では「未来の選択肢」の4つ目を「X」としたが,その答えを,私たちはすでに知っている.

そう,Xは「脱成長コミュニズム」だ.

これこそ,私たちが目指さなくてはならない未来である.

「コミュニズムか,野蛮か」

[タイトルは第1章末尾(p.56)の「社会主義か,野蛮か」というローザ・ルクセンブルクの警句に因む.]

実際,第2章と第3章ではそれぞれ,社会の基盤が大きく揺らぐ危機を前に,「気候ケインズ主義」や「脱成長資本主義」では不十分であることを見た.

だから,「コミュニズムか,野蛮か」,選択肢は2つに絞られる.

そして極右の自警団やネオナチのような過激派,マフィアが支配する野蛮状態を避けようとするなら,「コミュニズム」を選び,平時から自治管理や相互扶助の能力を育んでおく必要がある.

政府に頼ろうとしても助けてくれないということを,日本人はコロナ禍で学んだはずだ.

トマ・ピケティが社会主義に「転向」した

これは『21世紀の資本』で経済学のスーパー・スターとなったあのトマ・ピケティさえも,採用する立場である.

ピケティといえば,行きすぎた経済格差を批判し,その解決策として,累進性の強い課税を行うことを提唱するリベラル左派として知られている.

これはあくまで,資本主義内部での解決策である.

けれども,2019年に刊行された『資本とイデオロギー』でのピケティの論調はまったく異なる.

ピケティは「資本主義の超克」を繰り返し求めるようになり,そのうえで対案として,単なる「飼い馴らされた資本主義」ではなく,「参加型社会主義」をはっきりと要求するようになっているのである.

そして,リベラル左派がインテリの富裕層重視になっていったことを痛烈に批判している.

自治管理・共同管理の重要性

ピケティは依然として所得税や相続税などを重視しているが,一方で,気候変動問題を前にして,国家が課す炭素税の限界も指摘している.

気候変動との対峙を通じて,ピケティの関心は生産の現場へと向かう.

彼が必須だと考えるのは,生産における「参加型社会主義」の実現である.

そして,労働者たちが自分たちで生産を「自治管理」・「共同管理」することの重要性を訴えているのである.

これは本書が重視する〈コモン〉にとってのキーワードでもある.

要するに,気候危機に直面したピケティの結論は,資本主義では民主主義を守ることができないというものだ.

だから,民主主義を守るためには,単なる再配分にとどまらない,「参加型社会主義」が必要であり,生産の場における労働者の自治が不可欠になってくる.

これは,本書の立場とまったく同じである.

そしてピケティも強調しているように,「参加型社会主義」は独裁的なソ連型社会主義とはまったく異なり,市民の自治と相互扶助の力を草の根から養うことで,持続可能な社会へ転換しようと試みるのだ.

物質代謝の亀裂を修復するために

ただし,ピケティは脱成長の立場を明示的には受け入れていない.

また,「参加型社会主義」を謳っていても,その移行のプロセスは,租税という国家権力に依存するところが大きい.

このため③「気候毛沢東主義」に代表される国家社会主義に横滑りしていく危険がある.

この点は問題だ.

ここで,マルクスの物質代謝論を思い出してほしい.

資本の無限の価値増殖を求める生産が,自然本来の循環過程と乖離(かいり)し,最終的には,人間と自然の関係のうちに「修復不可能な亀裂」を生むという見方だ.

マルクスによれば,人間と自然は労働でつながっており,この亀裂を修復する唯一の方法は,自然の循環に合わせた生産が可能になるように,労働の領域を抜本的に変革していくことである.

一般に共産主義といえば,私的所有の廃止と国有化のことだという誤解がはびこっているが,所有のあり方は,根本問題ではない.

肝腎なのは,“労働と生産の変革”なのだ.

旧来の脱成長派にも言えることだが,所有や再分配,価値観の変化だけに注目し,労働のあり方を抜本的に変えようとしないなら,資本主義には立ち向かえない.

労働・生産の場から変革は始まる

生産の重視は,マルクス主義の古臭い主張だと思われるかもしれない.

けれども,後述するように,20世紀のマルクス主義とは異なる理由で,本書は生産を重視する.

ひとまず,気候変動というあまりにもスケールの大きい問題を前に,悲観的思考に陥ってしまいがちだからこそ,マルクスの労働変革論を再評価すべきだと主張したい.

自分ひとりではなにも変えられない.

かといって,状況を大きく変える力をもっている政治家,官僚,ビジネス・エリートたちは,気候危機への対処を訴える人々の声に耳を傾けようとしない.

今,それでも人々が当事者として,能動的になんらかの具体的アクションを起こせる場が残っているとすれば,それは生産の次元だろう.

デトロイトに蒔(ま)かれた小さな種

生産の次元に蒔かれた小さな種が実を結びつつある.

例えばデトロイトは,GMやフォードなどアメリカ自動車生産の中心地であったが,自動車産業の衰退によって失業者が増え,財政も悪化し,2013年には2兆円近い負債を抱えて,市は破綻した.

だが,残された住民たちは,諦めずに,都市再生の取り組みを一から始めた.

地域の有志やワーカーズ・コープが中心となって,荒れ地になっていた街を復活させる試みとして,有機農業が行われるようになったのだ.

この都市農業によって,荒廃した街に,徐々に緑の風景が戻ってきた.

だが,それ以上に重要なこととして,治安が悪くなっていたせいで,疎遠になっていたコミュニティ・メンバーの絆がもう一度生まれてきたのだ.

野菜の栽培,ローカルマーケットでの販売,地元のレストランへの食材提供といった形で,住民のネットワークが再構築されていったという.

もちろん,新鮮な野菜へのアクセスは,住民の健康維持にも貢献する.

こうした運動は,世界的に広がっている.

例えば,2019年にデンマークのコペンハーゲンは,誰もが無料で食べてよい,「公共の果樹」を市内に植えることを決めた.

今後,市全体が都市果樹園になるのだ.

これは,現代版の入会地であり,「コモンズの復権」といっていい.

資本主義の論理とは相容れない,ラディカルな潤沢さがここにはある.

街中での野菜・果実栽培は,飢えた人に食料を供給するだけでなく,住民の農業や自然環境への関心を高める.

そうすると,大気汚染を減らすために,自転車道を増やそうとする動きが出てくる.

それは,自動車社会に抗して,住民が道路という〈コモン〉の潤沢さを取り戻すための一歩になる.

マルクス主義批評家フレドリック・ジェイムソンが,「資本主義の終わりを想像するより世界の終わりを想像する方が簡単だ」と述べたことは有名だ.

だが,「もし,デトロイトの食料がすべて地産地消になったら」「もしコペンハーゲン市内で自家用車の走行が禁止されたら」といった問いかけが広がっていけば,既存の秩序を受け入れてしまう想像力の貧困を克服し,資本の支配に亀裂を入れることができる.

社会運動による「帝国的“生産”様式」の超克

生産という場はコミュニティを生み出し,労働から生まれる運動は,最終的に政治さえも動かす可能性も秘めている.

だから本書は「帝国的“生産”様式」の方を是正することで,消費に関する「帝国的生活様式」を克服することを目指す.

ただしここで繰り返しておきたいのは,いきなりトップダウンの解決策に頼ろうとする「政治主義」モデルは,機能しないということである.

もちろん,政治は必要だが,政治が気候変動に対峙するうえで資本に挑むためには,社会運動からの強力な支援が不可欠になる.

政治よりも先に,私たちが動き出そう.

人新世の「資本論」

では,どうすればいいのか.

繰り返しになるが,『資本論』によれば,自然と人間の物質代謝に走った亀裂を修復する唯一の方法は,生産と労働の変化である.

ただ,コミュニズムでの労働が具体的に“どのように”気候変動を解決できるのかについては,『資本論』から直接読み取ることができない.

ここでも鍵になるのは,晩期マルクスの視点である.

晩期マルクスの視点から『資本論』を再読することで“はじめて”,なぜ脱成長コミュニズムが「物質代謝の亀裂」を修復できるかを説明できるのである.

晩年のマルクスのエコロジー・共同体研究の意義を押さえることで浮かび上がってくる,『資本論』に秘められた真の構想は,大きく5点にまとめられる.

「使用価値経済への転換」,「労働時間の短縮」,「画一的な分業の廃止」,「生産過程の民主化」,そして「エッセンシャル・ワークの重視」である.

一見すると,同じような要求は,旧来のマルクス主義者たちによっても掲げられてきたように思われるかもしれない.

しかし,同じように見える要求も,脱成長コミュニズムという文脈では,けっして定式化されてこなかった.

減速は,加速しかできない資本主義にとっての天敵であり,それゆえ「加速主義」ではなく,「減速主義」こそが革命的なのである.

脱成長コミュニズムの柱①──使用価値経済への転換

「使用価値」に重きを置いた経済に転換して,大量生産・大量消費から脱却する

「使用価値」を重視すべきだということは,『資本論』にも文字通り,そのように書いてある.

繰り返せば,資本主義は「使用価値」よりも「価値」を優先する.

このため究極的には,モノが売れさえすれば商品の質,環境負荷はどうでもよく,また,一度売れてしまえば,その商品がすぐに捨てられても構わない.

先にも見たように,パンデミック発生時に社会を守るために不可欠な人工呼吸器やマスク,消毒液の十分な生産体制が存在しなかったことも,資本の価値増殖を優先して,「使用価値」を犠牲にした結果である.

気候危機の時代に本当に優先されなければならないのは,食料,水,電力,住居,交通機関への普遍的アクセスの保障,洪水や高潮への対策,生態系の保護などである.

そのためにコミュニズムは生産の目的を商品としての「価値」の増大から「使用価値」に移し,生産を社会的計画のもとに置くのだ.

別の表現を用いれば,GDPの増大ではなく,人々の基本的ニーズを満たすことを重視するのである.

これこそ,「脱成長」の基本的立場にほかならない.

現在のような消費主義とは手を切って,人々の繁栄にとって,より必要なものの生産へと切り替え,同時に,自己抑制していく.

これが「人新世」において必要なコミュニズムなのだ.

脱成長コミュニズムの柱②──労働時間の短縮

労働時間を削減して,生活の質を向上させる

使用価値経済への転換は,金儲けのためだけの,意味のない仕事を大幅に減らすことにもなる.

そして,社会の再生産にとって本当に必要な生産に労働力を意識的に配分するようになっていく.

例えば,マーケティング,広告,パッケージングなどによって人々の欲望を不必要に喚起することは禁止される.

コンサルタントや投資銀行も不要である.

深夜のコンビニやファミレスをすべて開けておく必要はどこにもない.

年中無休もやめればいい.

必要のないものを作るのをやめれば,社会の実質的な繁栄を損なうことなく,社会全体の総労働時間を大幅に削減できる.

それどころか,労働時間を減らすことは,人々の生活にとっても,また自然環境にとっても好ましい影響をもたらす.

単に生産力の観点からは私たちはとっくに長時間労働から解放されていても良いはずだが,資本主義の下では技術革新(イノベーション)による生産力の向上は,「仕事を奪われる」というディストピアとして現れてしまい,私たちを長時間労働から解放しない.

[note:ただしA.ベナナフによれば技術革新は衰退しており,実際に雇用を破壊しているのはテクノロジーの進歩ではなく経済の長期低迷である.とは言え,オートメーション化がなくとも社会運動を通じて民主的に必要労働を再配分し,ポスト希少性と自由な余暇社会を実現することは既に可能であるとするベナナフの見解は,斎藤幸平がポスト資本主義として構想する民主的な脱商品コミュニズムと軌を一にする(A.ベナナフ『オートメーションと労働の未来』).]

また労働時間を短縮するにしても,そのために完全オートメーション化を導入してさらに生産力を上昇させれば,地球環境に壊滅的な影響を与えることになる.

エネルギーの観点から言えば,オートメーション化は労働者を化石燃料という「エネルギー奴隷」に置き換えているに過ぎない.

ここで「エネルギー収支比」(EROEI)を定義する.

エネルギー収支比は,一単位のエネルギーを使って何単位のエネルギーが得られるかを表す指標であり,エネルギー投資比率とも呼ばれる.

脱炭素社会に移行していく場合,化石燃料を手放し,エネルギー収支比の低い再生可能エネルギーに切り替えていくしかなく,経済成長は困難になる.

これを「排出の罠」という.

そして,エネルギーという「奴隷」が減少すれば,今度は代わりに,人間が長時間,働く必要が出てくる.

だからこそ,「使用価値」を生まない意味のない仕事を削減し,ほかの必要な部門に労働力を割り当てることがますます重要になる.

このとき,労働の中身を,充実した,魅力的なものに変えていくことが重要となる.

この認識から,次の構想が出てくる.

脱成長コミュニズムの柱③──画一的な分業の廃止

画一的な労働をもたらす分業を廃止して,労働の創造性を回復させる

意外に思われるかもしれないが,マルクス自身は,労働を「魅力的」にすることを求めていた.

労働時間が短縮されても,労働の中身が退屈で辛く,ストレスを強いるものであったら,人間らしい生活を取り戻したことにはならない.

ところが現代ではマニュアル化をはじめとする資本による「包摂」により,退屈で,無意味な労働が蔓延している.

それにもかかわらず,労働問題を忌避する旧世代の脱成長派は,この問題を十分に論じていない.

それに対してマルクスは,労働以外の余暇としての自由時間を増やすだけでなく,労働時間のうちにおいても,その苦痛,無意味さをなくし,労働をより創造的な,自己実現の活動に変えていくことを目指していたのである.

そのための第一歩が,「分業の廃止」である.

資本主義の分業体制のもとでは,労働は画一的で,単調な作業のうちへと閉じ込められているからである.

また労働者が資本による「包摂」を克服するために,マルクスは生涯にわたる職業訓練を重視していた.

この視点から現代における実践を評価するならば,ワーカーズ・コープやその他の協同組合が職業訓練に力を入れていることは,大きな意義がある.

ここでも晩期マルクスの脱成長の立場から,さらに踏み込んでいえることがある.

人間らしい労働を取り戻すべく画一的な分業をやめれば,経済成長のための効率化は最優先事項ではなくなる.

利益よりも,やりがいや助け合いが優先されるからだ.

そして,労働者の活動の幅が多様化し,作業負担の平等なローテーションや地域貢献などが重視されれば,当然,これも,経済活動の減速をもたらす.

それは望ましいことなのである.

その際,科学やテクノロジーを拒否する必要はどこにもない.

ただ,労働者や消費者を支配しやすい「閉鎖的技術」中心の経済,すなわち利益優先の経済からは脱却する必要がある.

脱成長コミュニズムの柱④──生産過程の民主化

生産のプロセスの民主化を進めて,経済を減速させる

「使用価値」に重きを置きつつ,労働時間を短縮するために,解放的技術を導入していこう.

だが,そのような「働き方改革」を実行するためには,労働者たちが生産における意思決定権を握り,生産手段を〈コモン〉として民主的に管理する必要がある.

これが,ピケティも要求している「社会的所有」である.

技術だけでなく,エネルギーや原料についても民主的に決定されれば,原子力で発電する電力会社とは契約を切って,地産地消の再生可能エネルギーを選択することもできるかもしれない.

ここで晩期マルクスの視点から大事なのは,生産過程の民主化も,経済の減速を伴うということである.

民主的な意見調整には時間がかかるからだ.

これは大株主の意向を反映して素早く意思決定を行う,現代の大企業の非民主的な経営や,官僚主導のソ連型の独裁国家とは対照的である.

脱成長コミュニズムが目指す生産過程の民主化では,新技術が特許によって守られて,製薬会社やGAFAのような一部の企業にだけ莫大な利益をもたらす知的財産権やプラットフォームの独占は禁止される.

そして知識や情報が社会全体の〈コモン〉になれば,知識がもつ「ラディカルな潤沢さ」は回復される.

また利益獲得や市場シェア競争という動機が失われるなら,私企業によるイノベーションの速度は遅くなる可能性が高い.

だが,それは悪いことばかりではない.

むしろ,市場の強制から解放されることで,かえって各人の能力が十分に発揮されるようになり,新しいイノベーションによって,効率化や生産力の上昇が起きる可能性も十分にある.

コミュニズムは,労働者や地球に優しい新たな「開放的技術」を〈コモン〉として発展させることを目指すのだ.

脱成長コミュニズムの柱⑤──エッセンシャル・ワークの重視

使用価値経済に転換し,労働集約型のエッセンシャル・ワークの重視を

ここで,近年もてはやされているオートメーション化やAI化には,明確な限界が存在していることを強調しておこう.

一般に機械化が困難で,人間が労働しないといけない部門を,「労働集約型産業」と呼ぶ.

ケア労働などは,その典型である.

脱成長コミュニズムは,この労働集約型産業を重視する社会に転換する.

その転換によっても,経済は減速していくのだ.

まず,自明なこととして,ケア労働の部門において,オートメーション化を進めるのはかなり困難である.

求められている作業が複雑で多岐にわたるため,画一化やマニュアル化を徹底しようとしても,イレギュラーな要素が常に発生してしまうからである.

これこそ,ケア労働が「使用価値」を重視した生産であることの証である.

介護福祉士や保育士,教師などのケア労働は,相手の感情を無視したら台無しになってしまう,いわゆる「感情労働」であり,ひとりの労働者が扱う対象人数を2倍,3倍にしていくという形で生産性を上昇させていくことができない.

そしてなにより,サービスの受給者が,スピードアップを望んでいない.

儲け(=「価値」)のために労働生産性を過度に追求するなら,最終的にはサービスの質(=「使用価値」)そのものが低下してしまう.

ところが,まさに機械化の困難さのせいで,労働集約的なケア労働部門は生産性が「低く」,高コストだとみなされている.

そのため,官僚から現場に近いところまで含めたマネジメント層からは無理な効率化が求められたり,理不尽な改革やコストカットが断行されるようになったりしているのである.

ブルシット・ジョブvs.エッセンシャル・ワーク

資本主義社会でのエッセンシャル・ワークに対する圧迫には,「価値」と「使用価値」の極端な乖離という問題が潜んでいる.

現在高給をとっている職業として,マーケティングや広告,コンサルティング,そして金融業や保険業などがあるが,こうした仕事は重要そうに見えるものの,実は社会の再生産そのものには,ほとんど役に立っていない.

デヴィッド・グレーバーが指摘するように,これらの仕事に従事している本人さえも,自分の仕事がなくなっても社会になんの問題もないと感じているという.

世の中には,無意味な「ブルシット・ジョブ(クソくだらない仕事)」が溢れているのである.

ここでの矛盾は,「使用価値」をほとんど生み出さないような労働が高給のため,そちらに人が集まってしまっている現状だ.

一方,社会の再生産にとって必須な「エッセンシャル・ワーク(「使用価値」が高いものを生み出す労働)」が低賃金で,恒久的な人手不足になっている.

だからこそ,「使用価値」を重視し,エッセンシャル・ワークをきちんと評価する社会へ移行する必要がある.

これは,地球環境にとっても望ましい.

ケア労働は社会的に有用なだけでなく,低炭素で,低資源使用なのだ.

ケア階級の叛逆

今,世界のあちこちで資本主義の論理に対抗して立ち上がっているのは,ケア労働の従事者である.

これが,グレーバーの言う「ケア階級の叛逆」である.

現在,ケア労働者に代表されるエッセンシャル・ワーカーは,役に立つ,やりがいのある労働をしているという理由で,低賃金・長時間労働を強いられている.

まさに,やりがいの搾取だ.

そのうえ,余計な管理や規則の手間ばかりを増やすだけで,実際には役立たずの管理者たちに虐げられている.

だが,ついに,エッセンシャル・ワーカーたちは,抵抗のために立ち上がりつつある.

日本でも,保育士一斉退職,医療現場からの異議申し立て,教員スト,介護ストが目立ってきている.

それ以外にも,コンビニの24時間営業停止や高速道路のサービスエリアでのストライキなども増えている.

そして,それがSNSなどで拡散されて,人々の支持を集めるようになっているのだ.

これは世界的な流れである.

こうした連帯の流れを,より広い,そしてよりラディカルな流れにつなげられれば,より民主主義的な相互扶助のコミュニティ再形成が可能となり,別の社会への道が開けるはずだ.

自治管理の実践

ここで注目に値するのが,「ケア階級の叛逆」が,一時的な抗議活動で終わらず,さらに自治管理を目指す実践へとつながってゆく可能性である.

その可能性が現れたのは,2019年に世田谷区のとある保育園が突然倒産手続きを宣言し,閉園したときであった.

利益重視の経営会社は保育園の経営状態が悪化すると,突然閉園してしまうことが,実は,近年,社会問題になりつつある.

そこで,保育士たちは,自らも会社の閉園の決断に戸惑いながらも,「介護・保育ユニオン」の力を借りて,なんと自主営業の道を選択したのだった.

すると,保育士たちだけでも事業を継続することができ,儲け主義の会社経営者や偉そうに振る舞っていたであろう園長の仕事は意味のない「ブルシット・ジョブ」だということが判明したのだ.

これはまさに,生産における自治管理を自らの手に取り戻し,サービスの質を守るための積極的な「叛逆」といえる.

脱成長コミュニズムが物質代謝の亀裂を修復する

最後に,脱成長コミュニズムという晩年のマルクスの到達点を,もう一度まとめておこう.

晩年のマルクスが提唱していたのは,生産を「使用価値」重視のものに切り替え,無駄な「価値」の創出につながる生産を減らして,労働時間を短縮することであった.

労働者の創造性を奪う分業も減らしていく.

それと同時に進めるべきなのが,生産過程の民主化だ.

労働者は,生産にまつわる意思決定を民主的に行う.

意思決定に時間がかかってもかまわない.

また,社会にとって有用で,環境負荷の低いエッセンシャル・ワークの社会的評価を高めていくべきである.

その結果は,経済の減速である.

減速した経済社会をもたらす脱成長コミュニズムは,人間の欲求を満たしながら,環境問題に配慮する余地を拡大することができる.

生産の民主化と減速によって,人間と自然の物質代謝の「亀裂」を修復していくのだ.

もちろん,これは,電力や水の公営化,社会的所有の拡充,エッセンシャル・ワークの重視,農地改革などを含む,包括的なプロジェクトにならなくてはいけない.

そうすると,これまで見てきたワーカーズ・コープの興隆やケア階級の叛逆といった事例だけでは,あまりにも小さな抵抗のようにも見える.

けれども,世界では,ほかにも,数多くの資本主義への抵抗が存在している.

これらの抵抗運動が,必ずしも脱成長を掲げているわけではない.

コミュニズムを意識的に目指しているわけでもない.

しかし,脱成長コミュニズムの萌芽(ほうが)を秘めている運動が広がっているのだ.

なぜなら,「人新世」という環境危機の時代に,資本主義に対峙しながら,今とはまったく別の社会を生み出そうとしている運動は,必然的にそこに向かっていくからだ.

ブエン・ビビール(良く生きる)

この可能性は,「ブエン・ビビール」という概念の普及にも表れている.

この言葉は,直訳すれば,「良く生きる」という意味だが,もともとはエクアドルの先住民の言葉をスペイン語に訳したものである.

この言葉は南米で広がり,今では,欧米の左派によっても,使われるようになっている.

西洋型の経済発展を追い求めるだけでなく,先住民の知恵からもっと学ぼうという価値観の見直しは,世界的に広がっていったのだ.

日本でも有名な,ブータンの「国民総幸福量」(GNH)もその一例といえる.

また,アメリカのスタンディングロックでの石油パイプライン建設反対運動では,神聖な水源を守るため先住民と白人が協力して,大規模な抗議活動が展開された.

この運動にかかわっていたジャーナリストのナオミ・クラインも,いまや資本主義の超克をはっきりと掲げ,脱成長の立場を受け入れている.

こうしたコミュニズムの萌芽は,気候変動の危機の深まりとともに,より野心的になり,21世紀の環境革命として花開く可能性を秘めている.

最終章では,その萌芽を紹介したい.

第8章 気候正義という「梃子(てこ)」

マルクスの「レンズ」で読み解く実践

脱成長コミュニズムの種が世界中で芽吹きつつある.

本書の最後に,晩期マルクスの「レンズ」を通して,いくつかの都市の革新的な試みを見ていきたい.

本書が発掘したマルクスの新たなレンズを使って見ると,そうした運動や実践のどういった側面をさらに発展させていくべきか,おのずと浮かび上がってくる.

晩期マルクスのおかげで世界は違って見えるのだ.

ここにこそ理論の役割がある.

自然回帰ではなく,新しい合理性を

ただ,誤解のないように繰り返せば,晩期マルクスの主張は,都市の生活や技術を捨てて,農耕共同体社会に戻ろうというものではない.

都市や技術発展がもつ合理性を,完全に否定してしまう必要は,もちろんどこにもない.

しかし,現在の都市の姿は問題含みで,修正が必要なのも間違いない.

コミュニティの相互扶助も徹底的に解体され,大量のエネルギーと資源を浪費する生活は持続可能でもないからだ.

いわば,都市化が行きすぎてしまった状態にある.

そこで必要なのは,都市という資本が生み出した空間を批判し,新しい都市の合理性を生み出すことである.

幸いにも,合理的でエコロジカルな都市改革の動きが,地方自治体に芽生えつつある.

なかでも,世界中から注目を浴びているのが「フィアレス・シティ(恐れ知らずの都市)」の旗を掲げるスペイン・バルセロナ市とともに闘う各国の自治体である.

最終章では,バルセロナの試みを,晩期マルクスの視点から評価してみたい.

恐れ知らずの都市・バルセロナの気候非常事態宣言

「フィアレス・シティ」とは,国家が押しつける新自由主義的な政策に反旗を翻す革命的な地方自治体を指す.

国家に対しても,グローバル企業に対しても恐れずに,住民のために行動することを目指す都市だ.

Airbnbの営業日数を規制したアムステルダムやパリ,グローバル企業の製品を学校給食から閉め出したグルノーブルなど,さまざまな都市の政党や市民団体が「フィアレス・シティ」のネットワークに参加している.

ひとつの自治体だけの試みでは,グローバル化した資本主義を変えることはできない.

だから,世界中のさまざまな都市や市民が連携し,知恵を交換しながら,新しい社会を作り出そうとしているのだ,

なかでも,最初に「フィアレス・シティ」の旗を立てたバルセロナ市政の取り組みは野心的である.

2020年1月に発表されたバルセロナの「気候非常事態宣言」は,2050年までの脱炭素化(二酸化炭素排出量ゼロ)という数値目標をしっかりと掲げ,数十頁に及ぶ分析と行動計画を備えたマニフェストである.

その内容は,飛行機の近距離路線の廃止や市街地での自動車の速度制限(時速30キロ)など,グローバル企業と対峙しなくては実現できないものも多く,「フィアレス・シティ」の闘う姿勢が表れている.

ここには,経済成長ではなく,市民の生活と環境を守るという意志がはっきり読み取れる.

前章で見た,晩期マルクスの脱成長社会のエッセンスである「価値」から「使用価値」への転換をここには見出すことができるのだ.

事実,宣言の「経済モデルの転換」の項目は,資本主義における,終わりのない利潤競争と過剰消費が気候変動の原因であると厳しい言葉で強く批判しており,脱成長社会を目指す姿勢が色濃く出ている.

社会運動が生んだ地域政党

バルセロナの画期的な宣言に至るまでには,10年にも及ぶ,粘り強い市民の取り組みが存在している.

スペインはリーマン・ショック以降のEUの経済危機で最も打撃を受けた国のひとつだ.

当時の失業率は25%に達し,貧困が広がり,EUの押しつける緊縮政策によって,社会保障や公共サービスの縮小を余儀なくされた.

その貧困に追い打ちをかけるように,バルセロナ市では観光業の過剰発展(オーバー・ツーリズム)が一般市民の生活を圧迫した.

市民向けの賃貸住宅を観光客用の「民泊」に切り替えるオーナーが続出して,家賃は高騰し,住まいを失う市民も数多く生まれたのである.

物価も上昇した.

バルセロナは,新自由主義的グローバル化の矛盾が,噴出した街だったのだ.

この酷い生活状況に耐えかねた若者たちが中心となって,2011年に「15M運動」と呼ばれる広場占拠運動が始まり,地域密着型の市民プラットフォーム政党「バルサローナ・アン・クムー」(英語名バルセロナ・イン・コモン)の誕生につながった.

2015年に市長に就任した党の中心人物アダ・クラウは,その後も社会運動を切り捨てたりせず,草の根の声を市政に持ち込むシステムを整備した.

町内会的な住民グループの声も,水道やエネルギーなどいわば〈コモン〉の領域で働く人々の声も丁寧にすくい上げられる.

市庁舎は市民へと開放され,市議会は,市民の声をまとめ上げるプラットフォームとして機能するようになったのである.

気候非常事態宣言も,社会的生産の現場にいる各分野の専門家,労働者と市民の共同執筆である.

そうでなければ,これほど具体性のある改革案は出てこない.

気候変動対策が生む横の連帯

もちろん,これまでもバルセロナでは,水,電力,住宅などをめぐって,さまざまな社会運動やプロジェクトが展開されてきた.

だが,水道の公営化要求など,個別の問題ごとのバラバラな運動を互いに結びつけたのが気候変動問題だった.

例えば,地産地消を目指す公営の再生可能エネルギーに切り替えれば,収益を地域コミュニティのために用いることができるため,気候変動対策だけでなく,貧困対策にもなる.

太陽光パネルを設置した公営住宅を建設すれば,環境対策であると同時に,市民の暮らしの場を確保し,資本の狙うジェントリフィケーションへの抵抗になっていく.

新しい地産地消型経済の活性化は,地域に新たな雇用を生み,若者の失業問題にも改善をもたらす.

しかも,このように気候変動対策を媒介につながった運動が目指しているのは,資本主義の生み出した人工的希少性を,〈コモン〉の「ラディカルな潤沢さ」で置き換えていくことにほかならない.

協同組合による参加型社会

もともとスペインは協同組合が盛んな土地柄で,とりわけバルセロナはワーカーズ・コープをはじめとする「社会連帯経済」の中心地として名高い.

自治体と協同組合のつながりは,双方に良い結果をもたらす.

自治体が公共調達の発注先として協同組合を選べば,協同組合の声が市政に届くようになり,参加型民主主義が促進される.

これこそ,掠奪や収奪の経済モデルから,持続可能で,相互扶助に重きを置いた「参加型社会主義」への転換に向けた第一歩である.

ここには,マルクスの言う「アソシエーション」が存在しているのだ.

気候正義にかなう経済モデルへ

さて,気候非常事態宣言の最も画期的なのは,「気候正義」の実践を求めている部分である.

気候正義(climate justice)という言葉は,日本語としては耳慣れない言葉かもしれないが,欧米では毎日のようにメディアを賑わせている.

気候変動を引き起こしたのは先進国の富裕層だが,その被害を受けるのは化石燃料をあまり使ってこなかったグローバル・サウスの人々と将来世代である.

この不公正を解消し,気候変動を止めるべきだという認識が,気候正義である.

そして,気候正義にかなう経済システムに変化していくためには,被害を最も受けやすいグローバル・サウスの女性の声をくみ上げていかねばならず,先進国の大都市,とりわけ「最も特権的な地位にある人々」は,「協同的なケア労働」や,他者や自然との「友愛的関係」を重視して,「誰も取り残されない」社会への移行を先導する責任があるとバルセロナの宣言は,はっきりと表明している.

ミュニシパリズム──国境を超える自治体主義

ここで最も重要なのは,バルセロナが,単なる先進国の一都市の運動にとどまらず,グローバル・サウスへのまなざしをもっているという点である.

そのことが,資本の専制に挑む国際的な連帯を生み出しつつあるのだ.

例えば,水道事業のように,新自由主義的政策が盛んだった時代に民営化されてしまった公共サービスを,再び公営化するには,しばしば国家と癒着したグローバル大企業を相手に闘わなければならず,そのためのノウハウなどもここで共有される.

このように国境を越えて連帯する,革新自治体のネットワークの精神は「ミュニシパリズム」と呼ばれている.

グローバル・サウスから学ぶ

しかし欧州から出発したミュニシパリズムは当初,グローバル・サウスからの批判に直面したという.

そもそも国家に依存しない参加型民主主義の共同管理の試みは,むしろグローバル・サウスに端を発するものであった.

1990年代にはすでに,新自由主義やグローバル資本主義にNOを突き付ける運動として,メキシコ・チアパス州の先住民が起こしたサパティスタの抵抗運動や,中南米の団体が多く参加し「食料主権」を要求する,国際農民組織ヴィア・カンペシーナがはじまっている.

グローバル資本主義が環境を破壊し続けたこの時代に,眠っていたのは先進国の方ではないか,そのような試みの先駆性を正当に評価し,学ぶ姿勢が必要なのではないか,とグローバル・サウスは疑問を投げかけたのだ.

新しい啓蒙主義の無力さ

環境負荷をグローバル・サウスに押しつける「外部化社会」,すなわち先進国において私たちは,不公正さに目をつぶり,地球で本当はなにが起こっているのかも知ろうとせずに,資本主義の夢を見続けてきた.

だからこそ,持続可能で公正な社会を目指すなら,帝国的生活様式や生態学的帝国主義に挑まないといけない.

だが,グローバル・サウスからの収奪を前に,「世界市民」というコスモポリタンな理念を持ち出し,「啓蒙主義」の必要性を擁護するだけでは,明らかに不十分である.

残酷な現実を前に抽象的理念を対置しても,虚(むな)しく響くだけだ.

むしろ,収奪に対する現実の抵抗実践に目を向け,そのなかに,国際的連帯経済の構築に向けた具体的契機を見出すことが決定的に重要なのだ.

ちょうどロシアの農耕共同体やインドの反植民地主義運動のなかから,晩年のマルクスが反資本主義運動の可能性を積極的に摂取しようとしていたように,である.

同じように,今日の持続可能で公正な社会を目指すミュニシパリズムの自治体も,前述の批判に応える形で,グローバル・サウスにおける抵抗運動から,積極的に学ぼうとしている.

その核となるのが,「気候正義」と「食料主権」の運動なのだ.

食料主権を取り戻す

まずは食料主権について,掘り下げておきたい.

食物は人間が生きていくために欠かせないものであり,それゆえ〈コモン〉であるべきである.

ところが,グローバル・サウスで展開される資本主義アグリビジネスは,収穫物を先進国に輸出してしまう.

しかも先進国の食卓を彩るための高価な輸出品が優先して生産される一方で,実際の作業を行っている農民が生きていくのに必要な,廉価な食料は生産されておらず,これは「価値」と「使用価値」の対立にほかならない.

このため農業が盛んな,農産品の純輸出国であっても,国内では,飢餓に苦しむ貧困層が大勢いる.

くわえて,多国籍企業の特許によって,種子や肥料,農薬をめぐる権利や情報が独占されていることも農家の経済的負担を過酷なものにしている.

新興国BRICSの一角を占めるといわれ,サッカー・ワールドカップまで開催した南アフリカでさえも,飢餓率は26%にのぼり,アパルトヘイトのもとで,地力が乏しく,水へのアクセスも悪い土地を割り当てられた,非白人の小規模農家は自給自足することさえも容易ではない.

こうした状況に抗して,市民は2015年に「南アフリカ食料主権運動」(以下「南ア食料主権運動」)という運動を開始した.

彼らは草の根の協同組合型農業を促進するためのプラットフォームを作り出したのだ.

彼らが解決しようとしたのは,多くの貧しい農民が,持続可能な農業のために必要な知識も資金も持っておらず,アグリビジネスの食い物にされてしまう状況であった.

そこで「南ア食料主権運動」のモデルでは,地域のNGOが必要な農具などを貸し出し,有機栽培についての教育を行う.

資本によって独占された技能を取り戻すために,マルクスも重視した職業訓練を丁寧にやっているのだ.

そうすることで,遺伝子組み換え作物や化学肥料に依存することなく,農民が種子を自家採種して管理する持続可能な有機栽培を根付かせることを目指しているのである.

まさに〈コモン〉を取り戻す試みにほかならない.

グローバル・サウスから世界へ

もちろん,農業を持続可能で,安定した仕事にしていくことだけを目指しても,気候変動によってそもそも農業ができない地球環境になってしまえば,元も子もない.

こうして,食料主権の運動は気候正義の運動と結びつく.

そして,まさにそのことによって,ローカルな運動は,世界中の運動とリンクするのである.

この流れがよくわかる例として,同国のサソール社への抗議活動を紹介しよう.

帝国的生産様式に挑む

ヨハネスブルグに本社を置くサソール社は石炭,石油,天然ガスを扱う資源企業であり,フィッシャー・トロプシュ法という技術を使って,石炭から人造石油を精製している.

そしてこの技術は石油の代替品の製法として注目を浴びている.

だが,石炭から製造した合成燃料の使用による温室効果ガスの排出量は,石油を用いた場合の2倍近くになるといわれている.

気候危機にとっては,致命的な転嫁の技術である.

だから当然のこととして,南アフリカの環境活動家たちは,あまりに負荷の高いサソール社の操業停止を求めている.

興味深いのは,その運動方法である.

南ア食料主権運動の中心メンバーのひとりでもあるヴィッシュ・サトガーらが着目したのは,米国ルイジアナ州レイクチャールズの石油化学工業にサソール社が投資している事実だった.

そこでサトガーらは,南アフリカ一国の問題とせず,アメリカの「サンライズ・ムーブメント」や「未来のための金曜日」,「ブラック・ライブズ・マター」といった国際的な社会運動との連帯を求めたのだ.

もっといえば,これはドイツのナチス,イギリスによる南アフリカでのアパルトヘイト,そしてアメリカの石油産業といった帝国主義の歴史を反省し,資本主義の負の遺産から決別することを求めた,グローバル・サウスからの先進国への呼びかけでもある.

このことは,南アフリカの環境運動の標語が,「ブラック・ライブズ・マター」のスローガン「息ができない!」(I Can’t Breathe!)を踏襲した「息ができない!」(We Can’t Breathe!)であることからもわかる.

「息ができない!」は,2014年にニューヨーク在住の黒人エリック・ガーナーが警官によって首を絞められ殺された際に,最後に発せられた言葉だったのだ.

南アフリカの環境運動は,同様の暴力がかの地でも日々繰り返されていることを告発する.

さらには,奴隷貿易に端を発する帝国主義と人種差別の問題を気候変動問題につなげ,気候正義の文脈へと拡張するのである.

そして南アフリカだけでなく,世界中のさまざまな運動が,このような呼びかけを行っている.

私たちは気づいていない,あるいは気づいていても無視しているだけだ.

だが,この呼びかけに応えなくては,気候正義を実現することはけっしてできない.

気候正義という「梃子」

実は,本章の冒頭で見たバルセロナの気候非常事態宣言は,まさにそのようなグローバル・サウスからの呼びかけに対する応答の試みのひとつなのである.

マルクスが非西欧・前資本主義社会から「脱成長」の理念を取り入れたように,バルセロナはグローバル・サウスから気候正義を取り入れたのだ.

それが,あの革新的な気候非常事態宣言へとつながったのである.

いわば,バルセロナは気候正義を革命の「梃子」にしようとしている.

これに対しトーマス・フリードマンやアーロン・バスターニはグローバル・サウス“から学ぶ”姿勢を欠いているため,結局,経済成長を優先して周辺部からの収奪を強化することになってしまう.

脱成長を狙うバルセロナ

もちろん,バルセロナも,太陽光発電や電気バスの導入など,大胆なインフラ改革を掲げている.

反緊縮政策による財政出動も必要になる.

だが,気候正義という観点を踏まえれば,この大改革は,グローバル・サウスの人々や自然環境を犠牲にするものであってはならない.

そして,犠牲を生まないためには,資本主義の経済成長に終止符を打つ必要がある.

だからこそ,「緑の経済成長」を掲げる代わりに,バルセロナの宣言は「脱成長型」の将来社会のビジョンを打ち出すのである.

このバルセロナのやり方こそ,晩期マルクスと同じ歩みではないか.

グローバル・サウスから学びながら,新しい国際的連帯の可能性を切り拓く.

そうすることで,経済成長という生産力至上主義を捨て,「使用価値」を重視する社会のビジョンが生まれてくるのである.

従来の左派の問題点

バルセロナの目指す気候正義と比べると,結局,従来のマルクス主義が成長の論理にとらわれ続けてきたことがよくわかる.

社会主義は,搾取をなくそうとした.

だが,資本主義で実現された物質的な潤沢さを自国の労働者階級のために使うような社会を志してきたのだ.

そうやって実現される将来社会というのは,資本家がいないというだけで,あとはそれほど今の社会と変わらない.

実際,ソ連の場合は,官僚が国営企業を管理しようとして,結果的には,「国家資本主義」と呼ぶべき代物になってしまった.

たしかに,左派が現在,抵抗しようとしている新自由主義は,より激しい労働者からの搾取を意味している.

しかし,だからといって反緊縮を訴え,経済を回すだけでは,自然からの収奪は止まらず,「人新世」の危機は乗り越えられない.

「ラディカルな潤沢さ」のために

そして,既存の左派の思考にはもうひとつ問題がある.

新自由主義の緊縮政策こそが希少性の原因だとみなしているのである.

それゆえ反緊縮派という一見,革新的な左派の対案も,実のところ,資本主義の枠内での保守的な思想にとどまる.

実際には新自由主義では“なく”,資本主義こそが希少性の原因である.

そして資本主義から抜け出し,脱成長を実現することで得られる「ラディカルな潤沢さ」こそ,晩期マルクスからの真の対案なのである.

時間稼ぎの政治からの決別

だから,本書では,〈コモン〉に注目しながら,生産の場における変革の可能性を考察してきた.

そして,政策や法律,制度変更だけに頼る社会変革の道を,トップダウン型の「政治主義」として批判した.

そして,政治は経済に対して自律的ではなく,他律的だとも述べた(第5章).

「緑の経済成長」を目指すグリーン・ニューディールにせよ,ジオエンジニアリングのような夢の技術にせよ,MMTのような経済政策にせよ,トップダウン型の政治主義は危機を前にして常識破りの大転換を要求する裏では,その危機を生み出している資本主義という根本原因を必死に維持しようとしている.

これが究極の矛盾である.

そのような政治にできることは,せいぜい問題解決の先送りにすぎず,見せかけだけの対策に安心して人々が危機について真剣に考えるのをやめてしまうという点で,有害である.

同じ理由から,国連のSDGsも批判されないといけない.

ただ,政治家は構造的に,次の選挙よりも先の問題を考えることができない.

したがって,気候危機に立ち向かうためには,民主主義そのものを刷新していかなければならない.

経済,政治,環境の三位一体の刷新を