まずは資本主義・新自由主義的なイデオロギーに対抗する哲学としてSpinoza描像を導入し,「資本主義の克服」というテーマ・問題意識への1つの手引きとしよう:

*

次にポスト資本主義というテーマに取り組むための,1冊目の入門書に適した優れたテキストとして,斎藤幸平「ゼロからの『資本論』」のまとめノートを公開する.

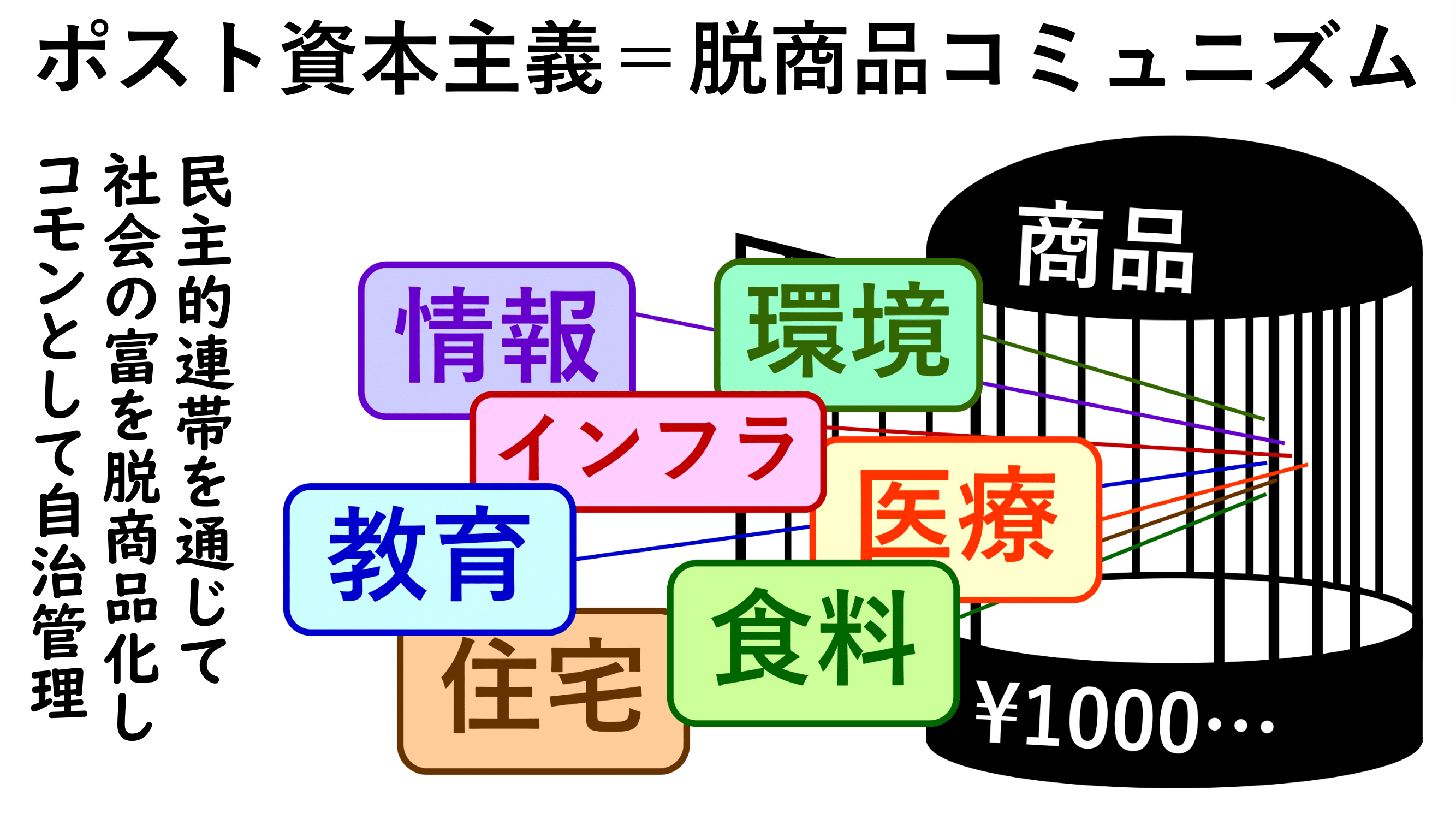

【動画スライド (原稿付き)】斎藤幸平「ゼロからの『資本論』」まとめ──お金の要らない世界 (脱商品コミュニズム) へ

ここで主にポスト資本主義に関する数冊の主要な書籍の要約から成るノートを置いておく.