本稿では科学哲学の教科書

S.Okasha,2011,1 冊でわかる 科学哲学 (廣瀬覚訳),株式会社岩波書店,東京

の内容をまとめる.

【PDF】S.Okasha『1 冊でわかる 科学哲学』まとめ (スライド)

主な内容:

- 科学と疑似科学 (反証可能性)

- 科学的推論

- 演繹と帰納

- ヒュームの問題,確率と帰納法

- 最善の説明を導く推論

- 演繹と帰納

- 科学における説明

- ヘンペルによる説明の被覆法則モデル

- 対称性の問題,関連性欠如の問題

- 因果性に基づく説明 (経験主義:因果性は空想の産物)

- 科学が説明できないもの (原理そのもの,意識)

- 物理法則への還元の困難 (多重実現)

- ヘンペルによる説明の被覆法則モデル

- (科学的) 実在論と反実在論

- 奇跡論法

- 観察可能と観察不可能の区別

- 決定不全性論法

- 科学の変化と科学革命

- 論理実証主義の科学哲学 vs クーンによるパラダイム・シフトの説明

- 通約不可能性とデータの理論負荷性

- クーンと科学の合理性

- クーンの遺産

- 物理学・生物学・心理学における哲学的な問題 (専門科学の哲学)

- 絶対空間をめぐるライプニッツとニュートンの論争

- 絶対運動と相対運動,不可識別者の同一性原理

- 生物学的分類の問題

- 分類の階層構造,分岐学 vs 表型学,単系統群

- 心はモジュール構造をしているか

- 一般知能 vs モジュール仮説

- 絶対空間をめぐるライプニッツとニュートンの論争

- 科学とその批判者

- 科学至上主義

- 擬似問題,自然主義,科学帝国主義,自然科学と社会科学

- 科学と宗教 (ダーウィニストと創造論者,創造科学)

- 科学は価値とは無関係か

- 社会生物学

- 科学至上主義

*

科学と疑似科学 (p.14~)

科学とは何か.

20世紀の科学哲学者カール・ポパーは反証可能であることが科学理論の根本的特徴であると考えた.

反証可能な理論とは,経験に照らしてテスト可能であり,偽であることが判明するかもしれない理論である.

ポパーによれば,この条件を満たさない理論は疑似科学であることになる.

*

疑似科学の1例として,ポパーはフロイトの精神分析理論を挙げている.

自分の子供を殺そうとして川に突き落とそうとする男と,自らの命を犠牲にしてその子を助けようとするもう1人の男を考えよう.

フロイトの理論はこれら正反対の行動のどちらも,自らの理論に整合するように解釈できてしまう.

すなわち子供を川に突き落とす男は抑圧を抱えていたのであり,子供を助ける男は抑圧を昇華させたのである,というように.

さらに世界中の産業化社会で,資本主義は社会主義に,そして共産主義にとって代わられるだろうとするマルクスの歴史理論を, ポパーは疑似科学の例として挙げている.

*

確かにどのような経験的データにも適合するように解釈できる理論などは疑似科学であるとするポパーの考えには, 説得力がある.

しかしながら,観察データとの食い違いが見つかったとき,理論をあっさりと放棄せずに,食い違いを解消する方法を探るというのは,一般の科学者もやっていることである.

例えば天王星の軌道の観測値は,ニュートン理論の予測値と食い違うことが知られていた.

アダムズとルヴェリエはこの食い違いの原因を未知の惑星の引力に求め,新たな惑星の存在を仮定した場合にその惑星が持たなければならない質量と位置を計算した.

ほどなくアダムズとルヴェリエが予測した位置に海王星が発見される.

このようにニュートン理論を固持し,理論と観察の食い違いを説明しようとした試みが, 海王星の発見によって科学的に正当化されたことを考えれば, 科学と疑似科学の間に境界線を引こうとするポパーの試みは,必ずしも正しいとは言えない.

【コメント】ただしこの例では,未知の天体を観測するための充分な技術がありさえすれば,観測によって理論を反証することが可能であるように思われる.

*

2. 科学的推論

演繹と帰納,ヒュームの問題 (pp.20–33)

演繹と帰納について述べる.

演繹とは前提が真ならば結論も必ず真になるような推論のことである.

演繹的推論を用いれば,数学に見られるような厳密な議論を組み立てることができる.

ただし演繹的推論において, 前提が真であること自体は保証されない.

数学は演繹的推論のみから構成された体系であり,議論の出発点となる前提が現実を反映している保証がないため,現実について語ることができない.

*

一方,帰納的推論とは,実験や観察を通してすでに調べ終わった対象に関しては真であると分かったことを前提として,一般的な結論を探り当てるものである.

これを用いれば現実世界に関する何らかの結論が得られる可能性がある.

科学の知識とはまさにそのようなものである.

しかしこれはある種の飛躍であるため,誤った結論に行き着くこともあり得る.

実際これまで太陽が毎日昇ってきたからと言って,絶対に明日も太陽が昇ってくるとは言い切れない.

*

以上をまとめると,数学は厳密であるが現実世界について語りえないのに対し,科学は現実世界について語りうる代わりに絶対確実な知識とはなりえないと言えるだろう (下図参照).

なお,数列の一般項の推測などは帰納的推論であるけれど,この予想が正しいことの証明に用いられる数学的帰納法は,その名に反して演繹的な手法である.

*

最善の説明を導く推論 (p.33~)

科学における推論は必ずしも帰納的な推論に限らない.

例えば次のような例を考えよう.

食料置き場のチーズが消えて,あとには切れ端がいくつか残されていた.

昨晩,食料置き場からは何かを引っ掻くような音が聞こえた.

従ってチーズはネズミに食べられたのだ.

まずこの推論は帰納的な推論の形をとっていない.

とはいえ,これは演繹的でもない.

本当はチーズはネズミではなくメイドさんが食べたというような,他の可能性も考えられるからである.

この種の推論は「最善の説明を導く推論」(IBE,inference to the best explanation) と呼ばれる.

*

ここでは帰納的推論を,調査済みの事例から未調査の事例についての言明を導く推論の意味で用い, IBEと区別する.

ただし演繹的でない推論をすべて帰納的推論と呼び,IBEを帰納法の1つのタイプと捉える立場もあることを断っておく.

*

ここでIBEと普通の帰納法のどちらが推論のパターンとしてより基本的かを考えよう.

例えば「これまで調べた金属片はみな電気を通すから,金属片はみな電気を通す」という帰納的推論を考える.

ここでは暗に,次のような最善の説明を導く推論が用いられていると考えられる.

すなわちこれまで調べた金属片が電気を通したのは,誰かが金属に手を加えたからではなく,金属片にはもともと電気を通す性質があるからであるという考察が成されている.

これを踏まえると帰納的推論よりもIBEの方が基本的であるように思われる.

しかしそれは逆ではないかという考えもある.

例えば先ほどのチーズの例において,なぜチーズを食べたのがネズミであると考えるのが最善の推論であるように思われるのかを反省すれば,それはネズミがチーズをよく食べるのに対し,メイドさんは普通チーズを盗み食いしたりしないものだということを我々が知っているからであることに気付く.

ところがこのような知識は経験を通して,帰納的推論によって得られたものである.

するとIBEよりも帰納的推論の方が基本的であるとも考えられる.

*

いずれにせよ IBE を用いるのであれば,どのような推論を最善とするかの判断基準が問題になる.

よくある答えは,最も単純な説明,最も無駄のない説明が最善の説明であるというものである[オッカムの剃刀].

しかしながら複雑な理論ではなく,単純な理論が常に現実に合っているという保証はない.

*

確率と帰納法 (p.39~)

確率という言葉にはいくつもの意味があるように思われる.

例えば男性喫煙者が肺がんになる確率は1/4だと言われれば,これは4人に1人が肺がんになることを意味していると考えられる.

これは確率の頻度解釈と呼ばれる.

ところが火星に生命がいる確率は1/1000であると言うとき, これは1000個の火星のうち1個につき生命が存在するという意味で言っているのではない.

むしろここでの確率は,火星に生命が存在することをどのくらい強く信じているかを表していると考えられる.

これは確率の主観的解釈と呼ばれる.

確率が主観を表しているならば,「火星で生命が見つかる確率は高い」といった言明が客観的に正しいか否かを言うことはできない.

一方,確率の論理的解釈では,2つの文章に対して一方を証拠としたときのもう一方の確率を求めることが原理的に可能だと考えられ,「火星で生命が見つかる確率は高い」といった言明は客観的に真偽が定まるとされる.

なお数学は確率を計算することができるけれど,その確率をどのように解釈すれば良いかを,数学は教えてくれない.

*

確率は単に科学法則や原理に用いられているというだけでなく, 「帰納的推論の前提によっては結論が真であると保証されない」というヒュームの問題の解明に役に立ちそうであるという理由によって,科学哲学者の関心の対象となっている.

つまりこれまで調べた全ての物体がニュートンの法則に従うからと言って,全ての物体がそうだと証明されたことにはならないけれど, この法則が真である確率が高くなるとは言えるのではないか.

ところが,そう単純にはいかない.

実際,確率の頻度解釈を採用すれば, 全ての物体がニュートンの法則に従う確率が高いとは,ほぼ全ての物体がこの法則に従うという意味になる.

しかしそれを知るには帰納的推論を用いなければならないから, ヒュームの問題は解消されない.

また確率の主観的解釈を採用すれば,帰納的推論を拒んで全ての物体がニュートンの法則に従う確率は低いと誰かが考えたとしても,それは人の勝手であり, そのような判断が非合理的であることを客観的に説明することはできない.

ところがヒュームの問題が要求しているのは,まさにその説明なのである.

確率の論理的解釈ならばヒュームの問題に満足のいく答えが得られる見込みはもっと大きくなる.

しかしあいにく今日では,確率の論理的解釈を細部に至るまで仕上げようとする試みはみな,数学的にも哲学的にも数多くの問題に行き当たってしまうことが分かっている.

その結果,現在の哲学者の多くが,ある命題が与えられたときにそれとは別の命題の確率を客観的に云々できるという,確率の論理的解釈の基本的前提を真っ向から否定する傾向にある.

*

3. 科学における説明

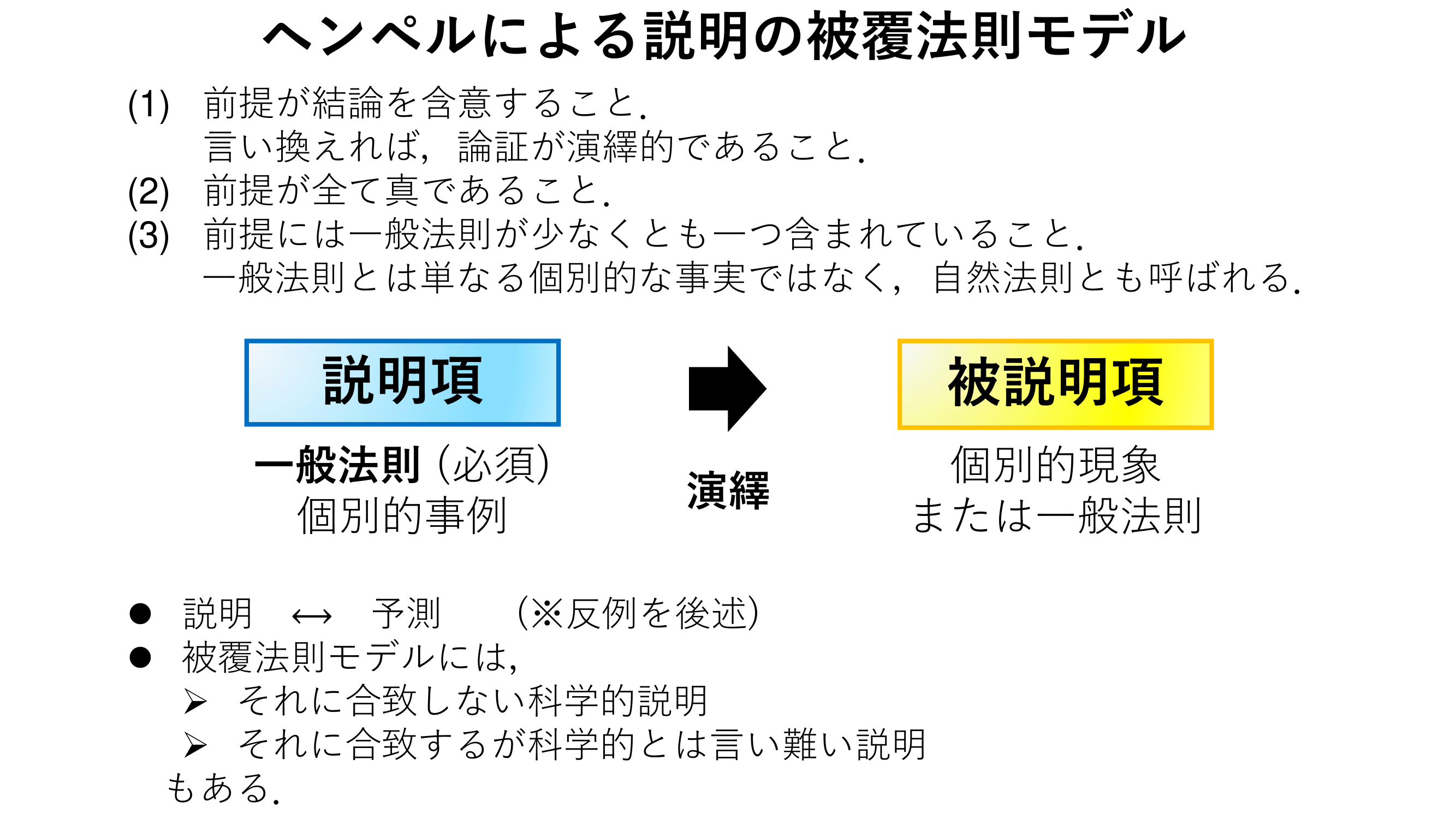

ヘンペルによる説明の被覆法則モデル (p.48~)

科学的な説明とはそもそも何なのだろうか.

ヘンペルは科学的説明が「なぜ」と言う問題に対する答えとして与えられ,前提の集合から説明を要求する現象を導く論証の形をとることに注目した.

その上でヘンペルは科学的説明の条件として次の3つを挙げた.

- 前提が結論を含意すること.言い換えれば,論証が演繹的であること.

- 前提が全て真であること.

- 前提には一般法則が少なくとも1つ含まれていること.一般法則とは単なる個別的な事実ではなく,自然法則とも呼ばれる.

つまり彼によれば科学的な説明とは,ある現象が生起することを一般法則から演繹的に導くことである.

その際,一般法則は1つとは限らず,前提には他の法則や個別的事実も付け加わるかもしれないが,いずれにせよそれらはすべて真でなければならない (下図参照).

例えば光を十分に与えられなかった植物が枯れてしまったとしよう.

このことは,植物の生存には光合成が必要であり,光合成には光が必要であるという2つの一般法則と,その植物には日光が届かなかったという1つの個別的な事実から演繹的に説明される.

このようにヘンペルによれば科学的な説明とは,説明を要求する現象に対して何らかの一般的な自然法則が当てはまることを示すことにあるため,このモデルは説明の被覆モデルと呼ばれる.

なお説明したい事柄が個別的事実ではなく,一般法則である場合にもヘンペルのモデルを適用し得る.

なるほど,例えば「アテネがいつもスモッグに包まれているのは車の排ガス汚染のせいである」と言ったならば, これは科学的説明として受け入れることができるものであるが, 一見すると法則への言及は見当たらないと指摘されるかもしれない.

しかしそれは単に,日常では簡単な説明で満足されるからであり,実際には細部を省略せずに述べれば, アテネがスモッグに包まれている理由の完全な説明には「強い紫外線の下である濃度の窒素酸化物や炭化水素が大気中に放出されると,オゾンやアルデヒドなどの2次汚染物質が生成する」といった趣旨の法則が含まれるはずである.

*

ヘンペルの説明モデルに従えば,説明と予測は無関係ではなく,説明は予測に,また予測は説明に転じ得ることが分かる.

例えばある理論に基づいて,マウンテンゴリラは2050年までに絶滅するという予測が立てられたとし,その後,予測が正しいことが判明したとしよう.

このときゴリラの絶滅前に,それを予測するのに用いられた情報は,絶滅後にその事実を説明するのにも用いることができる.

*

被覆法則モデルには,それに合致しない科学的説明がある一方で,それに合致するが科学的とは言い難い説明もある (以下で詳しく説明する).

*

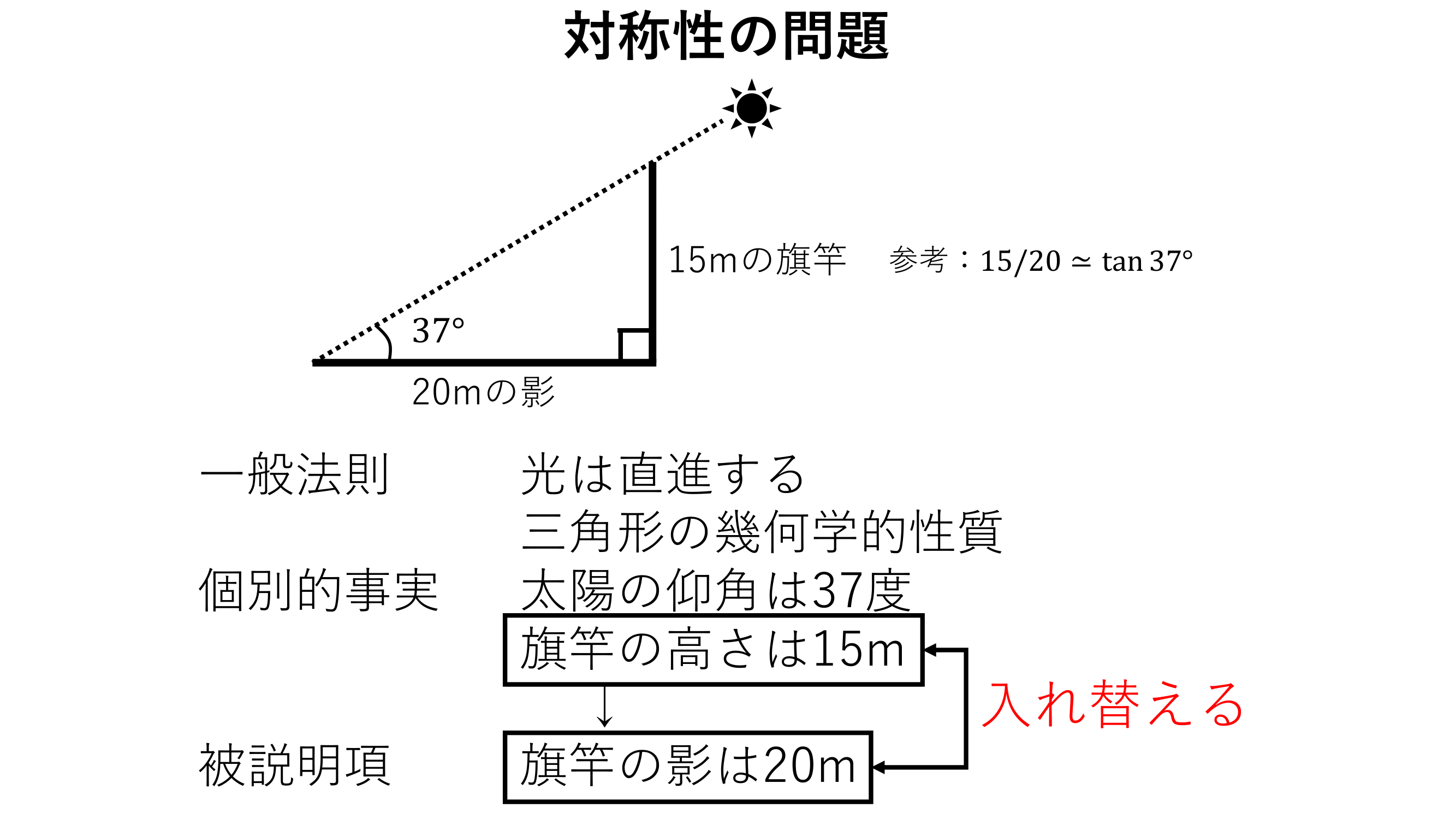

対称性の問題 (p.54~)

直立した旗竿が地面に影を作っているとしよう.

ここで例えば影の長さが20mになることは, 光は直進するという光学法則と三角形の幾何学的性質を一般法則とし, 太陽の仰角が37°であることと旗竿の高さが15mであることを個別的事例として,ヘンペルのモデルに従って説明することができる.

ここで影の長さが20mであるという被説明項と,旗竿の高さは15mであるという個別的事例を入れ替えることを考えよう.

すると旗竿の高さが15mであることの,ヘンペルのモデルを満たした説明が得られる (下図参照).

とはいえ旗竿の高さが15mであることの本当の理由はおそらく,大工さんがそういう長さになるように作ったというものであり,旗竿の落とす影の長さを,旗竿の長さの説明と見なすのはひどく奇妙であるように思われる.

一般にある条件の下で X が Y を説明しても,同じ条件の下で Y が X を説明するとは限らない.

ヘンペルの被覆法則モデルは,このような説明の非対称性を見落としていることになる.

なお旗竿の落とす影の長さを旗竿の高さの説明に用いることはできないけれど, 旗竿の高さを予測するのに用いることはできる.

このように旗竿の例は,予測と説明が袂を分かっているケースとなっている.

*

関連性欠如の問題 (p.57~)

ヘンペルの被覆法則モデルが直観的に科学的説明と呼べないような説明を許容してしまう例をもう1つ取り上げよう.

ジョンという男性は心を病んでいるため,経口避妊薬を毎日のように飲んでいるものとする.

このときジョンが妊娠しないのは,彼が経口避妊薬を飲んでいるからであると説明できるだろうか.

否,ジョンが経口避妊薬を飲んでいたことは,彼が妊娠していないことと[ほとんど]何ら関係がない.

彼が妊娠しない本当の理由は,彼が男であり,男は妊娠できないというもののはずである.

ところがこの説明は,経口避妊薬を飲んでいる人は妊娠しないという一般法則と,ジョンは経口避妊薬を飲んでいたという個別的事実から,彼が妊娠していないことを演繹するものであり,ヘンペルの被覆法則モデルの条件を満たしている.

このようにヘンペルのモデルでは,説明が被説明項と関連する情報を有していなければならないという点が見落とされている.

*

説明と因果性 (p.59~)

被覆法則モデルの代わりとなる科学的説明の条件として,一部の哲学者は因果性概念に注目している.

実際「なぜ」という問いに対する説明はしばしば原因を述べることであり,例えばニュートンの万有引力の法則による惑星の楕円軌道の説明は,被覆法則モデルに基づく説明であると同時に因果性に基づく説明でもある.

因果性に基づく説明には,原因と結果が非対称であることを反映して,説明の非対称性を再現できるという利点がある.

先ほどの旗竿の例では,旗竿の高さが15mであることは旗竿の影の長さが20mであることの原因であるが,旗竿の影の長さが20mであることは旗竿の高さが15mであることの原因ではない.

さらにジョンが妊娠しないのは,彼が経口避妊薬を飲んでいることが原因なのではなく,彼が男であるのが原因である.

このように因果性に基づく説明では,関連性欠如の問題も回避できる.

*

ただし被覆法則モデルに因果性への言及が見られないからといって,ヘンペルを安易に批判することはできない.

経験主義哲学によれば,我々は因果性そのものを経験することはできないため,因果性は空想の産物に過ぎず,実際には存在しないと考え得る.

そしてヘンペルはこの経験主義の立場を採っていたのである.

近年,因果性概念は世界を理解するうえで不可欠であると多くの哲学者は考えているけれど,因果性概念が哲学的に見れば問題のある概念であることには注意が必要である.

*

なお全ての科学的説明が因果性に基づくわけではない.

例えば「水はH2Oである」「熱は分子の平均運動エネルギーである」のような科学的説明は日常的な概念を科学的な概念に同定するものであり,因果性とは無関係であるように見える.

*

科学ですべてが説明できるのか (p.64~)

科学の説明は何らかの基本原理に基づくものである以上,科学がいくら進歩したとしても,その基本原理自体は説明されないまま残ることになる,ということが指摘できる.

[さもなくば,科学の説明は無限後退に陥ることになる.このことは,個人的にはあらかじめよく分かっていることであるように思われる.]

*

さらにより具体的に,意識は科学によって説明することはできないと主張されることがある.

実際,意識経験には「主観的側面」があり,「独特の感じ」[クオリア]が伴う.

そして脳に関する科学的な研究が進んでも,脳内の純粋に物理的なプロセスからなぜ主観的な「独特の感じ」の体験が生じるのかは説明できないと考えられる.

[私も心と脳の関係の問題は形而上学に属していると考えている.]

この議論にはとても説得力があるが,異論も多い.

将来まったく別のタイプの脳科学が生まれて,意識を解明することを想像できないだろうか.

哲学者には,何が可能で何が不可能かを科学者に教えてやろうとする伝統が昔からあったが,科学の発展によって哲学者の誤りが判明した例は少なくない.

*

説明と還元 (p.68~)

すべての物は物理的粒子[と場]から形作られているため[要素還元論],その振舞いを説明する物理学は最も基本的な科学と見なされている.

しかし[原理的には経済も生物も物理法則に従っているとは言え,]経済学や生物学の法則を物理学の法則から直接導き出せる見込みは,まずないだろう.

その理由の1つを,[経済学や生物学のような]高次の科学の対象が,物理的レベルで「多重実現」されているということに求められそうである.

例えば細胞を物理的に定義するために,「xが細胞であるとは,xが~のとき,かつそのときに限る」という文章を考えたとして,空所に当てはまる,細胞を表す原子の配列のような物理的な表現は無数に存在する.

[ここで私の考えた,多重実現の概念を説明する例を紹介したい.例えば,メダカは水流と逆向きに泳ぐ性質があるという生物学的な法則を考える.このときメダカが水流に逆らって泳いでいる状態と見なされる,微粒子の配置と速度の組合せは無数に存在する.このように高次の科学の諸法則は物理的レベルで多重実現されるため,物理法則に還元することは困難である.そしてこのような物理学理論から直接導かれない法則には,例外を認めても良いように思う.]

*

4.実在論と反実在論

哲学では古くから実在論と観念論が対立していた.

実在論はこの物理的世界が人間の思考や知覚から独立に存在すると考えるのに対し,観念論はこれを否定し,この物理的世界は何らかの形で人間の意識活動に依存していると主張する.

ここでは最近の科学の文脈において実在論と観念論を論じ,実在論という言葉をいわゆる科学的実在論の意味で用いることにする.[素朴実在論]

*

科学的実在論と反実在論 (p.73~)

科学的実在論者は基本的には,世界の真なる記述を与えることが科学の目的だと考えるのに対し,反実在論者は世界の「観察可能な」部分について真なる記述を与えることこそが科学の目的だと主張する.

例えば原子や電子,クォークやレプトンといった物理学の扱う粒子は,普通の意味では観察できないため,実在論者と反実在論者とでその捉え方に違いが生じる.

反実在論者にとっては, 気体分子運動論は気体の観察可能な振舞いを予測する便利な道具に過ぎず,実際に気体が分子から構成されているかは重要ではない.

このことから反実在論はしばしば「道具主義」と呼ばれる.

厳密には反実在論は2種類に区別される.

1つ目は,観察不可能な対象についての話は決して文字通りに解してはならないという立場であり,例えば科学者が電子についての理論を唱えるとき,電子という言葉はあくまで比喩として用いられているとする見解である.

これは,原理上観察できないものについては有意味な主張をすることができないという,言語哲学の説を主な動機としていたが,今この説を受け入れる哲学者は,ほとんど見当たらない.

もう1つの種類の反実在論は,観察不可能な対象についての話を額面通りに受け取るけれど, 我々はそれが正しいか否かを知ることはできないという,不可知論の立場をとるものである.

*

奇跡論法 (p.78~)

原子などの観察不可能な対象を措定する理論は経験的成功を収めてきており,仮に反実在論者の言うように,電子や原子が実在しないとしたら,理論の経験的な成功はほとんど奇跡のようなものになってしまう.

このことから実在論を正当化する議論は,奇跡論法と呼ばれる.

ただし奇跡論法は,実在論が正しいことを証明するものではなく,むしろこれは理論の経験的な成功に対する最善の説明を導く推論と見なすことができる.

*

しかし経験的に大きな成功を収めているにも関わらず,誤りであることが判明した科学理論は数多く存在する.

物が燃えると「フロギストン」と呼ばれる物質が空気中に放出されるという説は,その典型的な例である.

このため理論が経験的に成功しているという理由で,理論が真であると考えることは,極めて危ういものであると反実在論者は反論する.

*

これに対し実在論者は,理論が経験的に成功を収めているならば,それは少なくとも近似的には正しいと考えられると応じる.

これは奇跡論法を弱めた,謙虚なバージョンであり,攻撃を受けにくい.

また理論の経験的成功を,既存の観察データとの適合の問題ではなく,観察の対象としてこれまで知られていなかった新たな現象を予測することができるかどうかという問題として改めて定義し,経験的成功の基準を厳しくすることで,科学史上の反例を見つけにくくするという作戦もとられている.

*

それでもなお残る反例として,ホイヘンスが唱えた光の波動説が挙げられる.

これによれば,光はエーテルと呼ばれる媒質を伝わる波動であるとされる.

光の波動説に基づくフレネルの理論は,今までにない予測をして見せたので,厳格な意味で経験的に成功していると言えるが,現代物理学によればエーテルは存在しない以上,フレネルの理論は近似的にすら正しくない.

*

このように実在論を擁護する奇跡論法は強く直観に訴えるものであるが,厳しい反論を免れない.

*

観察可能と観察不可能の区別 (p.83~)

反実在論は観察可能な対象と観察可能な対象の区別が存在することを前提としている.

そのため観察可能なものと観察不可能なものをそもそも区別することができなければ, 反実在論は深刻な困難に陥り,実在論は戦わずして勝つと考えられそうである.

[ただしこの後すぐに見るように,観察可能なものと観察不可能なものの線引きを明確にはできないとしても,観察不可能であることが明白な対象が存在しさえすれば,実在論はその困難と向き合わざるを得なくなる.]

*

観察可能なものと不可能なものの区別の問題に関係して,観察と検知の問題がある.

例えば霧箱を用いれば, 電子の通った軌跡をたどることができるけれど,これはあくまで電子を検知したということであって,電子を直接観察できたわけではない.

これは飛行機雲を見たからといって,ジェット機を観察したことにはならないというようなものである.

*

ただし観察と検知の区別はこれほど単純なものではないとして,マックスウェルは次のように反論した.

すなわち肉眼でものを見る,窓越しにものを見る,度の強い眼鏡をかけてものを見る,双眼鏡でものを見る,低倍率の顕微鏡でものを見る,高倍率の顕微鏡でものを見る,というように,観察と検知は連続的につながっており,それらを明確に区別することはできない.

*

実際科学者はあまり抵抗を覚えることなく,「電子を観察する」という言い方をすることがある.(同様に「理論を実験によって証明する」という言い方もされる.)

これは単なる慣習的な表現かもしれないが,実在論が直感的に受け入れられていることを反映しているように見える.

*

しかしマックスウェルの議論は,「観察可能」という概念が曖昧なものであることを示しているにすぎず,観察可能なものと観察不可能なものの間の線引きが恣意的にならざるを得ないとしても,「観察可能」という概念は意味を成すと,バス・ファン・フラーセンは反論する.

これは禿げている人と禿げていない人の線引きを明確にできないとしても, 禿げという概念が有効であることと同じである.

[なお余談であるが,これに関連したジョークとして,全ての人間は禿げであるとを主張する“禿の定理”がある.これは髪の毛が全くない人が禿げであることから始めて,髪の毛の本数に関する数学的帰納法の形で“証明”される.]

*

決定不全性論法 (p.89~)

観察不可能な対象を措定する科学理論は,観察データーによって完全には決定されない.

そのため観察不可能な領域について,気体分子運動論などの特定の理論を選ぶ理由はないと,反実在論者は言う.

これは決定不全性論法と呼ばれる.

*

実際問題としては,データに対する可能な説明のどれもが同じように優れてるとは限らず,そのような主張は自明であまり面白みのない一般論として言えるだけだと実在論者は答える.

実際には科学者は同じデータを数多くの方法で説明するどころか,データを上手く説明できる理論をたった1つ見つけることにさえ苦労しているのが現状である.

*

とは言え,このように答えることによって,反実在論者の唱える決定不全性論法が哲学的に解消されるわけではない.

複数の競合する議論の中から1つの理論を選ぶ際に,より単純な理論を優先するという基準を設けたとしても,単純な理論の方が正しいという保証はないことは,既に第2章において指摘した通りである.

*

しかし実在論者は,これに対してさらに次のように反論する.

すなわち決定不全性論法は観測不可能な対象に対してのみ適用されるものではなく,観察可能な対象についても科学者の仮説はデータによって完全には決定されない.

それならば決定不全性論法は,理論の対象が観察可能か不可能かに関わらず「データは理論を含意しない」と言っているだけであり,データから理論を導く推論は演繹的なものではないという,科学に常に生じる問題を述べているに過ぎない.

それは重要な問題ではあるけれど,これを観測不可能な対象に対してのみ主張するのは,公平な立場とは言えない.

*

5. 科学の変化と科学革命

科学哲学者トマス・クーンは『科学革命の構造』という本を書き,科学の変化と科学革命についての研究に大きな影響を与えた.

まずはクーン以前の科学哲学の状況を簡単に見ておくことにする.

*

論理実証主義の科学哲学 (p.98~)

第二次世界対戦後の英語圏で最も有力な哲学運動は論理実証主義であった.

論理実証主義者は科学を合理的活動のお手本と見なし,真理への最も確実な道と考えた.

彼らは科学者が理論へと至る実際の歴史的過程を,主観的・心理的なプロセスであるとして重要視せず,理論のテストや関連証拠の収集などの,既に得られた理論を正当化する試みのみが,科学哲学者の研究の対象であると考えた.

また彼らは観察事実を,理論には依存しない中立的なものと信じ,理論と観察事実は明確に区別できるとした.

これは科学が合理的で客観的なものであるために,必要なことである.

*

科学革命の構造 (p.101~)

実証主義者と異なり,クーンは科学史の研究に注意を払った.

彼は既存の科学思想が根本的に新しいものに取って代わられる,科学革命に関心を抱いていた.

まずクーンは,革命的変化の起こっていない時期における科学者の普段の活動を「通常科学」と呼んだ.

ここで重要となるのはパラダイムの概念である.

パラダイムとは,科学の考え方全体であり,科学者共同体を1つにまとめ,通常科学の営みを可能にする,共通の前提・信念・価値観の集まりを意味する.

クーンによれば通常科学とは, パラダイムに加わる変更を最小限にとどめるように,理論と実験の食い違いなどのパズルを解消し,少しずつパラダイムの適用範囲を広げ,パラダイムを明確なものにしていくという保守的な営みである.

面白いことにクーンによれば,通常科学に携わる者はパラダイムの正しさそのものをテストしようとは考えておらず,むしろパラダイムを何の疑問も抱かずに受け入れている.

しかしパラダイムの理論的前提と調和させることができない現象が蓄積されると,既存のパラダイムへの信頼が崩れ,通常科学のプロセスは一時的に停滞していく.

この時期には古いパラダイムに対する様々な対案が提起され,およそ一世代の時を経て,新しいパラダイムへ移行する.

これが科学革命である.

このようなクーンの見方は,少なくとも大枠に関しては,多くの科学哲学者や科学史家の共感を得ている.

*

新しいパラダイムに対する信仰や,科学者たちの間のプレッシャーがなければ,パラダイム・シフトは起こらず,科学者は単に複数のパラダイムを客観的に比較して,合理的にパラダイムを選択しているわけではないとクーンは説明し,大きな波乱を呼んだ.

それだけでなく,後から登場した理論の方が古い理論よりも客観的に優れているとする「累積的」な科学観や,パラダイムから独立した客観的な真理という概念をクーンは疑問視した.

*

通約不可能性とデータの理論負荷性 (p.107~)

パラダイム・シフトの前後では科学的世界観が著しく異なるため,2つのパラダイムを共通の言語に翻訳して比較することはできないとクーンは考えた.

これを通約不可能性という.

そうであるならばパラダイム・シフトは,複数のパラダイムの中から正しいパラダイムを選び出すというような客観的なものではあり得ず,また誤った世界観が正しい世界観に取って代わられるとする累積的科学観も妥当ではなくなる.

【コメント】

通約不可能性の例として,ニュートン理論とアインシュタインの理論が全く異なることが挙げられているけれど,ここではアインシュタインの相対性理論がニュートン理論を,その非相対論的な極限として含んでいるという階層構造が見落とされている.

この点は,新旧のパラダイムのどちらが優れているのかを客観的に比較して判断することは本当にできないのだろうかという疑問を投げかけるものであり,本文の内容に直接関係する.

*

クーン自身が述べているように,新旧のパラダイムは両立不可能であると考えられる.

しかしながら2つのパラダイムが通約不可能ならば,それらは両立可能であるはずだとして,クーンの通約不可能性テーゼは批判された.

【コメント】

新旧のパラダイムが両立不可能であることが明白な例の1つとして,天動説と地動説が挙げられている.

地球が太陽の周りを回っていると考えるか,太陽が地球の周りを回ってると考えるかということ自体は,単なる座標系の選択の問題に過ぎない.

しかし一方を慣性系と考えればもう一方の座標系は非慣性系となるため,どちらの座標系がより慣性系に近いかを問題にすることはできる.

またもう1つの例として,再びニュートン理論とアインシュタイン理論が比較されている.

アインシュタインの理論によれば物体の質量はその速度に依存するとされているけれども, 質量をこのような速度に依存する,いわゆる相対論的な質量に書き換えて相対論的な運動方程式を得る見方は,あまり好まれないことを断っておきたい.

質量はあくまで質量であり,加速度をローレンツ変換に対してベクトルとして変換する4元加速度に書き換えることで,ローレンツ変換に対して共変的な,等価な運動方程式を得ることができる.

*

クーンはデータの理論に対する中立性など幻想であるとし,データや事実に基づいて競合する2つのパラダイムのどちらかを客観的に選ぶことはできないと考えた.

これをデータの理論負荷性という.

データの理論負荷性は,データという事実自体が理論によって影響を受けるということを意味しており,パラダイムから独立した客観的な真理などありえないというクーンの結論はここから導かれる.

*

確かにいかなるデータにも加担しないデータという概念は,哲学的には認められない概念であるが,競合する理論のどちらが優れているかを決定するデータの存在までも否定しなければならないのだろうか.

例えば「何月何日の日の出は何時何分だった」というデータならば,理論に対して完全に中立とまではいかないかもしれないが,天動説と地動説のどちらのパラダイムの支持者も合意できる程度には,理論の汚染を免れていると考えられる.

さらにデータの理論負荷性を認めたとしても,パラダイム・シフトの客観性や客観的真理の概念が完全に損なわれるとは限らない.

なおクーンを含め相対主義者は,決定的とまでは言えないかもしれないが,次のような問題に直面せざるを得ない.

すなわち「真理は相対的である」という主張そのものは客観的に真なのかという問いに対して,YESと答えてもNOと答えても,自らの立場を否定する結果になってしまう.

[これは嘘吐きのパラドックスの構造に似ている.]

*

クーンと科学の合理性 (p.115~)

クーンの初期の読者は彼の主張を,次のように受け取った.

すなわち「科学とはおよそ非合理的な活動であり,通常期におけるパラダイムへの教条主義的な固執と,革命期の唐突な改宗体験によって特徴付けられる」と.

しかしクーン自身によればこれは誤解であり,自分は科学の非合理性を示したかったのではなく,科学史を踏まえて,論理実証主義者が不正確に捉えている科学の合理性の中身を,より適切に説明したかっただけだとクーンは弁明した.

この弁明において,クーンは論理実証主義者がしばしば考えるような,科学理論を選択するためのアルゴリズムは存在しないと主張した.

実際,理論には単純さや適用範囲の広さ,データとの適合性などが求められるが,これらの点の全てにおいて優れている理論があるとは限らず,一長一短のある理論の中から1つを選ぶには科学者の主観的判断も必要となる.

これを踏まえると,理論選択のアルゴリズムは存在しないというクーンの考えは,まず間違いなく正しいと言って良い.

その上でクーンは,自分が批判しているのは科学の合理性ではなく,理論選択のアルゴリズムがなければ科学は合理的なものではなくなるという,論理実証主義者の捉え方であるという立場を表明した.

*

クーンの遺産 (p.118~)

クーンは今まで当然視されていた前提や,科学史などの無視されていた問題に対する科学哲学者の注意を促した.

*

「ストロング・プログラム」と呼ばれる社会科学者の運動はクーンの影響を受けており,科学を社会と文化の産物と見なした.

しかし彼らはクーンよりも過激であって用心深くはなく,客観的真理や合理性の概念をイデオロギー的に信用ならないとして公然と退け,科学哲学者との間に溝を作ることになった.

*

さらに真理は常に特定の文化と相対的であるとする,文化相対主義にもクーンは影響を与えた.

しかし大抵の文化相対主義者は科学に対して否定的であるのに対し,クーン自身は科学を強く擁護しており,科学を攻撃する意図は決してなかった.

*

6. 物理学・生物学・心理学における哲学的な問題

ここでは物理学,生物学,心理学に固有の哲学的な問題を取り上げる.

*

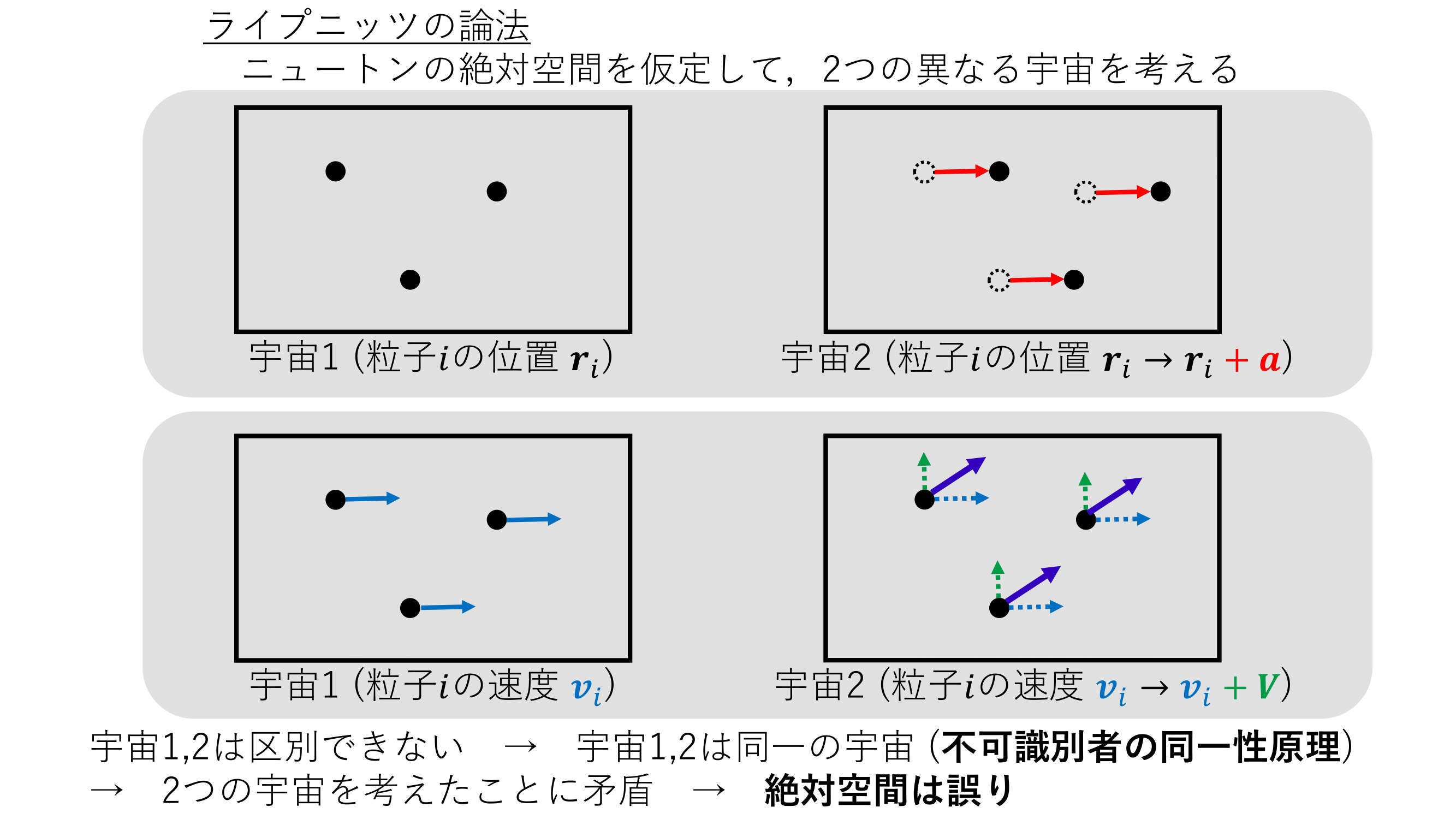

絶対空間をめぐるライプニッツとニュートンの論争 (p.122~)

ニュートンは物質的対象が存在する以前から,物質とは独立に空間は存在したと考え,これを絶対空間と呼んだ.

これに対しライプニッツは,空間を物質的対象の空間的関係の総体と捉え,神が物質宇宙を創造したときにはじめて空間が存在するようになったと考えた.

*

常識的には相対運動と絶対運動を区別することができるように思われる.

例えば地上の観測者に対してハンググライダーが相対運動しているとき,同時にハンググライダーに対して地上の観測者は相対運動してることになるけれど,観察者とハンググライダーのどちらが「本当に」運動してるのかと問うたならば,それはハンググライダーの方だということになるだろう.

絶対運動とは,ここでの「本当の」運動のことである.

【コメント】

関連するジョークとして,「あなたは運動不足だ」と言われれば,「私は毎日,地球とともに回転運動している」と答えることができる.

*

ニュートンは絶対運動を,絶対空間に対する物体の運動と考えた.

このとき,絶対運動もまた絶対空間に対する相対的な運動であることになる,ということに注意する.

ライプニッツも相対運動と絶対運動との区別を認めていたが,絶対空間の存在は認めていなかった.

その根拠のうち哲学的に重要なものは,すぐ後で見るように,絶対空間が不可識別者の同一性原理とは相容れないというものである.

ここで不可識別者の同一性原理とは,2つのものが識別できなければそれらは同一であるという原理である.

【コメント】

これは「自然のうちには同じ本性あるいは同じ属性を持つ2つあるいは多くの実体は存在することができない」という,スピノザの『エチカ』における定理の証明を彷彿させる (第1部定理5).

また古典物理学では同種粒子の軌道を追跡できるので,それらを互いに区別できるのに対し,量子力学では同種粒子を互いに区別することができず,この意味で不可識別者の同一性原理が厳密に成り立つ.

*

この原理が一般に正しいかは異論もあるが,さしあたっての関心は,ライプニッツがこの原理をどのように用いたかにある.

まず絶対空間が正しいと仮定して,宇宙の全ての物体を絶対空間に対して一様に並進させた宇宙,または,全ての物体に一様な並進速度を付け加えた宇宙を考える (下図参照).

ここでニュートン自身も認めるように,我々の観測できるのは物体の相対的な位置関係および相対的な速度だけであり,物体の絶対空間に占める位置や絶対空間に対する速度を観測することはできないため, いずれの新しい宇宙も元の宇宙と区別することはできない.

よって不可識別者の同一性原理により,これらの宇宙は同一であったことになり, 2つの宇宙を想定していたことに矛盾する.

このことからライプニッツは,ニュートンの考える絶対空間を否定した.

【コメント】

絶対空間を慣性系と捉え直せば,以上の議論はある慣性系に対して一様な並進運動をする座標系もまた慣性系となるという事実と関係している.

これはニュートンの運動方程式がガリレイ変換に対して不変であることの直接の帰結である.

実際,絶対空間に対する一様な並進運動を検出することはできないというとき,暗にこのような力学的法則を考慮していることになる.

以下で見るように力学法則に基づけば,絶対空間の存在を仮定したとき,絶対空間に対する加速運動は検出することができる.

*

要するにライプニツは絶対空間を,物体間の相対的な位置関係や速度などの,観察できる違いに結びつかないという理由で退けているのである.

これは科学で観察可能な対象を措定して良いのは,観察によって検知できる違いが対象の存在によってもたらされる場合に限られるという原理に基づくものであり,穏当な主張と言える.

*

これに対しニュートンは絶対空間によってもたらされる観察可能な効果が確かにあるとし,その例として回転バケツを挙げた.

これはバケツに水を入れて回転させると,水面が湾曲するというものである (下図参照).

このとき水はバケツと一緒に回転しているため,バケツに対して回転してるわけではない.

このことからニュートンは,水面の湾曲は水の絶対空間に対する回転によって引き起こされていると主張した.

確かに水は絶対空間に対して運動していると考えなくても,水は地面や宇宙の星に対して運動していると言うこともできる.

しかし回転バケツしか含まない宇宙を考えれば,水面の湾曲は水の絶対空間に対する回転によってしか説明できなくなるとニュートンは答える.

もっとも回転バケツしか含まないような宇宙においても,本当に水面が湾曲するのかを知ることができない以上, ニュートンの論法は決定的とまでは言えない.

【コメント】

水面の湾曲は「慣性力による効果」と説明されている.

これを間違いとまでは言わないまでも,慣性力はあくまで回転バケツに固定した座標系に現れる見かけの力である.

慣性基準系においては,水面の湾曲は次のように説明できる.

充分な時間が経つと,水の各微小部分はバケツと同じ回転角速度での一様な回転運動を行うような定常状態に落ち着く.

このとき水の各微小部分には,回転運動を実現する向心力が働いていなければならないから,バケツの縁の方で圧力が高くなっていなければならない.

これは水面の高さが,バケツの縁の方に行くにしたがって高くなることを要求する.

実際,水面の湾曲により生じる圧力勾配が水の微小部分の向心力をもたらすことから,水面の形は回転放物面になることが示される.

*

ライプニッツもまた絶対運動と相対運動の違いを,絶対空間の概念を用いずに説明するという難題を抱えている.

ライプニッツは絶対運動を,運動の直接の原因が物体自身にある場合と定義した.

冒頭の,地上の観測者とハンググライダーの例では,ハンググライダーの運動はハンググライダー自身にある.

ただし「変化の直接の原因」が何を意味するのかは,それほど明快ではない.

*

絶対説と関係説との論争は,物理学の進展した現代でも解決されていない.

それどころか論争は,いよいよ激しさを増しつつある.

*

生物学的分類の問題 (p.133~)

どのような対象も原理上,いくつもの異なる方法で分類することが可能である.

このことは特に,生物の種を分類する際に重要な問題となる.

何百年もの間,博物学者は生物を階層構造の形で分類してきた.

例えばリンネによる生物の分類は,

界→門→綱→目→科→属→種

という階層構造をとる.

例えばヒトは,動物界,脊椎動物門,哺乳綱,霊長目,ヒト科,ヒト族,ヒトである.

(種の上位の階級は,「上位タクソン」と呼ばれる.)

ではなぜ生物学の分類は階層構造を成していなければならないのかを,客観的に説明できるだろうか.

*

生物の分類方法をめぐっては,分岐学者と表型学者がライバル関係にある.

分岐学者は種の間の進化論的関係を反映して生物を分類しようとするのに対し,表型学者は,進化論的な考察とは無関係に,生物の特徴の類似性に基づいて生物を分類しようとする.

【コメント】

このような表型学者の立場には,スピノザの生態学的発想に近いものを感じる.

農耕馬は競走馬よりもむしろ,同じように畑を耕す牛に近いとスピノザは指摘している.

*

分岐学者によれば,生物のグループは単系統群でなければならない.

単系統群とは,ある祖先の子孫の全ての種を含み,それ以外の種を含まないようなグループである.

例えば下図の分岐図において,

- E,Fのみを含むグループ

- D,E,Fのみを含むグループ

- C,D,E,Fのみを含むグループ

などは単系統群である.

しかしB,C,D,Fのみを含むグループは単系統群ではない.

これら4つの種の共通祖先はEの祖先でもあるにも関わらず,Eを除外してしまっているからである.

上図を見れば,単系統群は入れ子構造になっていることが分かる.

このため分岐学は生物の分類が階層構造となることを客観的に説明できる.

*

単系統群は「自然の単位」であるのに対し,表型学者の分類は人為的であると分岐学者は主張する.

確かに特徴の類似性に基づく表型学者の分類は主観的なものとならざるを得ない.

表型学者は1つの種の特徴を全て考慮する,いわゆる「全体論的類似性」を定義することで,客観的な分類を行おうと考えた.

しかしここでの「全ての特徴」とは何を意味するのかは明確ではなく,今日では「全体論的類似性」は,哲学的に胡散臭い概念と考えられている.

*

とは言え,分岐学者の提言に問題がないわけではない.

分岐学のアイデアは過激な結論へと導くこともある.

伝統的なリンネの分類法では,トカゲとクロコダイルは同じ爬虫綱に属する.

しかし図のように,トカゲとクロコダイルに共通する祖先は鳥の祖先でもあるため,これは単系統群ではない.

よって分岐学にしたがえば,爬虫綱という分類は放棄しなければならなくなる.

また分岐学のアイデアには,種の間の系統的関係を特定することが必ずしも容易ではないため,実行に移すのが難しいという問題もある.

*

心はモジュール構造をしているか (p.143~)

ここでは人間の心の構造に関する,認知心理学者の論争を取り上げる.

人間の心に対する捉え方は大きく2つに分けられる.

1つ目は人間の心に,あらゆる課題の遂行に適用できるような「一般知能」が備わっていると見なす立場である.

もう1つは人間の心が,ごく限られた課題のみを遂行できる,専門領域に特化したモジュールから成ると考える立場である.

例えば脳のウェルニッケ野を損傷した患者は,人の言うことを理解できなくなるけれど,文法的に正しい文章を流暢に話すことはできる.

このような事実はモジュール仮説を支持するように思われる.

しかし決定的な証拠とまでは言えない.

【コメント】

モジュール説に関連して,頭蓋骨の各部位を心の性質に対応させて,頭の形からその人の性格を説明する,いわゆる骨相学がかつて人気を博した.

現代の脳科学では,脳の機能は脳の各領域の協調的な働きによってもたらされるものであり,脳の機能を単純に脳領域と1対1に対応させて理解しようとするような,骨相学的な見方に陥ってはならないというのが常識になっています.

*

心のモジュール性をめぐる論争は哲学的な問題である.

例えば足し算と掛け算は個別の認知的課題なのか,それとも算数という一般的な課題の1部なのかというように,認知的な課題やモジュールをどのように数えれば良いのかという問題は経験的問題としては片付けられない.

このことに関係して,次のような問題が生じる.

すなわち今,様々なタイプの認知的課題が,1つの認知的能力を用いて遂行されていることを示す証拠が得られたとしよう.

モジュール仮説に反対する論者はこれを,モジュール仮説が正しくない理由と見なすだろう.

しかしもし実験で取り上げられた認知的課題が,実は全て同じタイプのものだったとすれば,データはモジュール仮説と何ら矛盾しないことになる.

*

アメリカの哲学者で心理学者のジェリー・フォーダーは,モジュール構造をしているのは人間の心の一部だけであるとした上で,モジュールの特徴として以下の3つを挙げている.

- 領域固有性を持つこと

- すなわち,限られた課題の遂行のみに特化していること

- 作動が強制的であること

- 例えば自分の知っている言語で話されるのを聞くと,それは文章としてしか聞こえず,ただのノイズとして聞くことはできない.このことを言語の知覚という認知系が,強制的に作動させられると言う.

- 情報的に遮蔽されていること

- 下図のミュラー=リヤーの錯視を見ると,2本の水平線の長さは等しいと分かっていても,上の線の方が長く見えてしまう.これは知覚装置が「線の長さは等しい」という情報にアクセスできないという意味で,遮蔽されているためであると考えられる.

- 【コメント】これは太陽が遠くにあると分かっていても,近くにあるように見えてしまうという,スピノザの指摘を彷彿させる.

- 蛇を見せられると,蛇の毒腺は除去してあると伝えられても,蛇に対する恐怖が誘発される.これは「蛇恐怖症」のモジュールが,その蛇に危険はないという情報にアクセスできないためであると考えられる.

- 【コメント1】同様にオスバチには毒針はないらしいが,私はハチを見ると,それがオスバチであっても鳥肌が立つ.

- 【コメント2】特定の音を聞いたときに,反射的に激しい怒りや不安に襲われる「ミソフォニア」という病気がある.問題となる音はトリガー音と呼ばれる.録音されたトリガー音には危険がないことがあらかじめ分かっているが,ミソフォニアの人は録音された音に対しても反応する.これもトリガー音に反応するモジュールがあるとすれば,そのモジュールが,音に危険はないという情報から遮蔽されていると解釈できる.

- 下図のミュラー=リヤーの錯視を見ると,2本の水平線の長さは等しいと分かっていても,上の線の方が長く見えてしまう.これは知覚装置が「線の長さは等しい」という情報にアクセスできないという意味で,遮蔽されているためであると考えられる.

フォーダーによれば,思考や推論はモジュールではない.

例えば被告人が有罪かどうかを判断する推論を考えれば,それはモジュールの3つの条件を満たさないことが分かる.

すなわちそのような推論の能力は,

- 被告人が有罪か無罪かを判断するためだけに用いられるようなものではないため,「領域固有性を持つ」という条件は当てはまらず,

- また考えることはやめようと思えばやめられるため,「作動が強制的である」という条件も当てはまらず,

- さらに推論には尋問中の被告人の態度などの情報も用いることができるため,「情報的に遮蔽されている」という条件も当てはまらない.

【コメント】

ここでは「考える」ということは,意識的に始めたりやめたりできるものであると考えられているけれど,そのような常識に反して,実際には「考える」ということはある程度,無意識的に行われているように思われる.

もっとも思考や推論がモジュールでないことを言うためには,モジュールの3つの条件の少なくとも1つが成り立たないことを示せば十分であるため,「作動が強制的である」という条件を思考や推論が満たしていても良い.

なお思考の内容は意識に昇ることであるからといって,それを自由に選べるということにはならない.

*

フォーダーは,認知心理学の説明できるのは知覚や言語などのモジュール構造をしたシステムだけであり,思考や推論のような心のモジュールではない部分は説明できないという見解を示している.

この主張はかなり悲観的であり,だれもが同意しているわけではない.

*

7. 科学とその批判者

ここでは科学に対する批判のうち,哲学的に見て特に重要な3つを取り上げる.

*

科学至上主義 (p.154~)

「非科学的」という言葉が否定的な意味で用いられていることからも分かるように,現代では科学が高い位置を与えられている.

少なくとも西洋では,人々の科学者を見る目は,かつての宗教的指導者を見る目とほとんど変わらない.

*

「科学至上主義」は,科学が全てではないにも関わらず,科学を不必要なまでに崇めるような態度を批判的に指し示す言葉であり,「科学至上主義」に反対する者は,自分たちは科学そのものに対して反対なのではなく,自然科学をはじめとする科学が特権的地位を与えられていることに反対しているのだと繰り返し強調する.

もっとも科学至上主義は曖昧な立場であり,自分はそれを信奉しているなどと公言する者はまずいないけれど,現代に科学を崇拝する風潮があるのは確かである.

*

科学によって,人はいかに生きるべきかというような哲学的問題に答えることには,無理がありそうである.

それでも科学こそが知識に至る唯一の道だと考える者は,そもそも科学によって答えられない問題は擬似問題だと考える.

このような立場をとった哲学者の典型的な例は,クワインである.

【コメント】

科学的真理をどのように捉えるかに関わらず,「人はいかに生きるべきか」という倫理的問題は擬似問題であるように思われる.

少し長くなるが,この点について説明する.

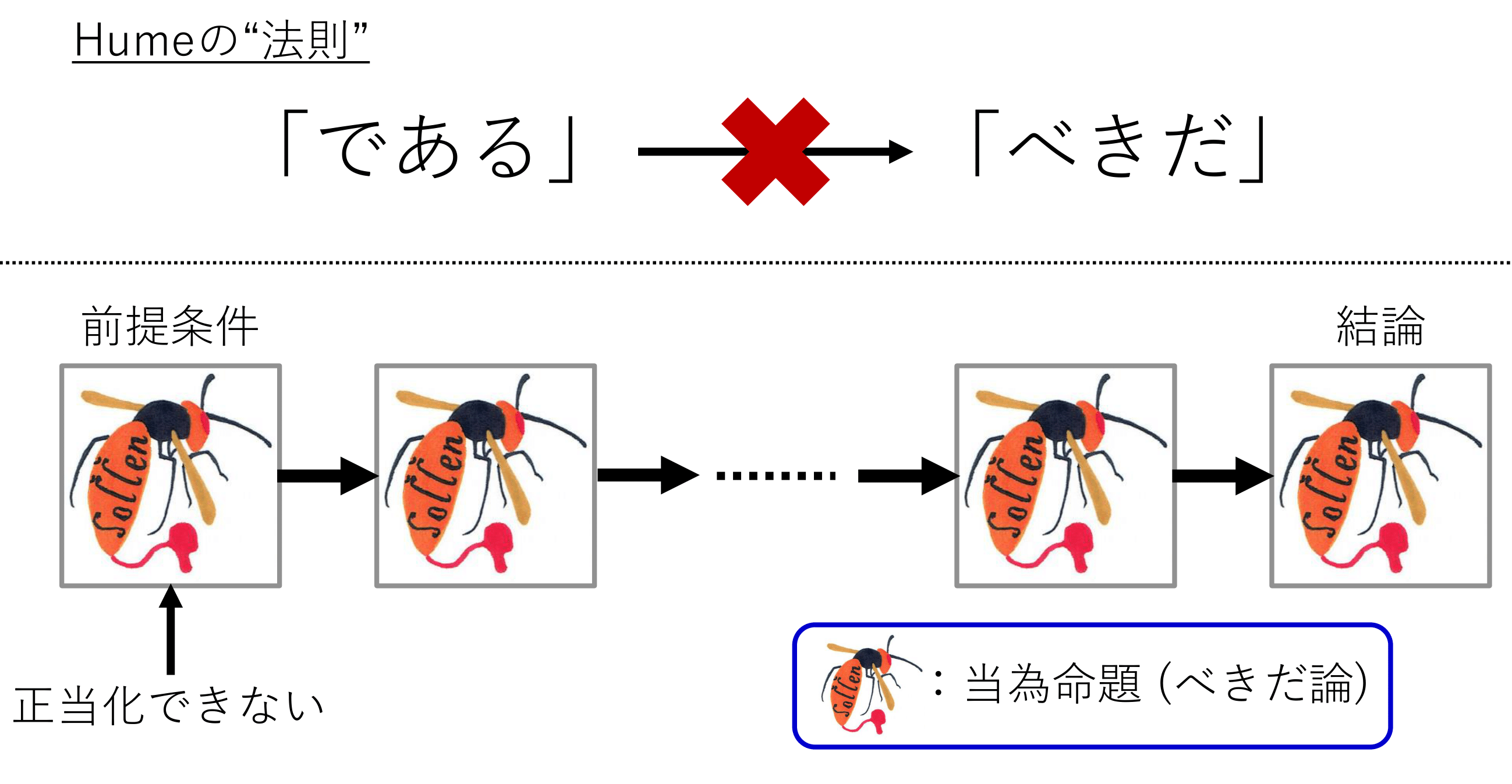

「~べきだ」という形に帰着できる,規範を表す命題を当為命題と呼ぶ.

当為命題はいかに論理で武装しようとも,独断論であることを免れないと考えられる.

このことはほとんど自明だが,あえてその理由を述べれば次のようになるだろう.

まず,ある当為命題を導く論理が循環論法や無限後退に陥らないためには,何らかの前提条件を出発点として認めなければならない.

ところで当為命題は事実命題だけからは導けないと考えられる (このことはヒュームの“法則”と呼ばれている).

「である」から「すべき」は導けないというわけである.

よって出発点を成す前提条件にもまた何らかの当為命題が含まれることになる.

もし前提条件が当為命題を含まず,単に事実命題だけから構成されるのであれば,その主張は現実世界と一致するかを確かめて真偽を判断できる可能性がある (真理の対応説).

しかし当為命題は事実命題と違って,そのような方法で真偽を判断できるものではないため,前提条件に含まれる当為命題は無条件に認めることになる (下図参照).

これはあらゆる当為命題が独断論であることを免れないことを意味している.

以上より「こうあってほしい」ということはできても,「こうあるべきだ」とまでは言えないことになる.

*

人間も自然の一部であるとする自然主義は,科学によって人間に関する問題も説明できるという考えを後押しする.

しかし自然主義を認めても,このような科学帝国主義には反対する者もいる.

彼らは哲学研究により,科学の扱えない領域に関する真理を解き明かすことができると主張する.

【コメント】

自然主義は,「人間は国家の中の国家ではない」というスピノザの思想 (『エチカ』第3部序文) と共鳴する.

*

一部の哲学者が「科学崇拝」に反発するのと同様に,社会科学者の中にも「自然科学崇拝」に強く反発する者がいる.

彼らは数学を用いることをはじめとする自然科学の方法を,社会科学も模倣しなければならないという見方に異を唱える.

*

科学至上主義の問題と,自然科学の方法を社会科学が採用すべきかという問題のいずれの場合も,論争の両陣営とも「科学の方法」または「自然科学の方法」と言うとき,それが何を意味するのかは必ずしも明確でないということを見落としがちである.

*

科学と宗教 (p.160~)

科学と宗教の対立で最も有名な例は,ガリレオとカトリック教会の衝突だろう.

ただしここではダーウィニストと創造論者の衝突を取り上げる.

ダーウィンの進化論はキリスト教の『創世記』の記述に反している.

進化論とキリスト教の信仰を調停する1つの方法として,『創世記』を文字通りには受け取らず,進化論と両立するように解釈するという手がある.

しかしこのような妥協を拒み,ダーウィンの進化論を全くの誤りであると考える者は,アメリカ合衆国では成人の約40%に昇る.

彼らの意見は「創造説」と呼ばれる.

*

1920年代の「モンキー裁判」では,生徒に進化論を教えた教師が州法に違反したとして有罪判決となり,これ以降アメリカの多くの高校で進化論は教えられなくなった.

その後,創造論者たちは『創世記』の物語を高校生に習わせようとした.

宗教の授業を禁じる合衆国憲法をすり抜けるために,彼らは聖書の創造の話を進化論よりも優れた科学であるとした.

これが1960年代以降の「創造科学」運動である.

1981年にはアーカンソー州で,進化論と創造科学に「均等な時間」を割くよう生物学の教師に命じる法案が可決され,他の州もこれに追随した.

*

ほとんどの職業的な生物学者は創造科学を,科学を装って宗教的信念を広めようとする有害なものと見なしている.

こうした批判に対して創造科学論者は,ダーウィニズムが「たんなる仮説」であり,証明された事実ではないと応じる.

確かにそれはある意味では全く正しいが,これはデータから理論を導き出す推論が非演繹的であるという一般論を述べているにすぎず,同じことは進化論だけでなく,「支えを失った物体は落下する」というような,常識とされるほとんど全ての信念にも当てはまる.

*

公平性を期すために付け加えると,創造論者は確かに進化論に焦点を絞った議論もしている.

その1つは,進化の中間的な段階にある生物の化石,いわゆる中間化石が見当たらないというものである.

しかし化石以外にも進化論と整合する事実は多くあり,それらは化石記録の欠落の問題を補って余りある.

創造科学からもそのような事実の説明は可能かもしれないが,それは「データは常に幾通りものやり方で説明できる」という一般論を強調しているにすぎず,ダーウィニズムに特有の論点は何も提示していない.

【コメント】

私も率直に言って「創造説」のような宗教の教えには,受け入れがたいものを感じる.

とは言え,科学には宗教的要素がないかと言われれば,そうまでは思わない.

実際,科学的知識は帰納的推論の産物であるため,絶対確実な知識ではあり得ず,最後には「信じるか信じないか」という問題に行き着くと考えられる.

そしてそこには宗教的要素が少なからずあると言っても良いのではないかと思う.

実際,「すべては必然である」というような考えはある程度宗教的なものと見なし得るが,もし私がこれを信じていなかったとしたら,私は物理の勉強などしてこなかったであろう.

もっともすべてが必然であるならば,「もしも」の話など考えられないわけだが.

*

科学は価値観と無関係か (p.166~)

ときに科学は戦争兵器の開発などの,倫理に反する目的のために用いられてきた.

しかしこのことは,科学の知識そのものに非があることを示すものではないと考えられる.

科学は事実を対象とするものであり,事実それ自体に倫理的な意味はないからである.

倫理は,我々が科学の知識をどのように用いるかに関係しているのである.

*

しかし科学はいかなる価値観とも無関係な営みであるという考えや,その根本にある事実と価値の二分法に反対する者もいる.

その論拠として,以下の3つが挙げられる.

- まず科学者は何を研究するかを選択しなければならず,これを価値判断と見ることはできる.

- 【コメント】しかしこの場合にも,研究対象を選択した後の研究そのものは価値と無関係とは言えないだろうか.

- 次に科学におけるデータから理論を導く推論は演繹的ではなく,データは複数の理論によって説明できる.科学者は理論を選ばなければならず,そこには価値判断が含まれる.

- 最後に,科学の知識はどのような応用を意図しているかということと切り離しては考えられない.多くの研究は民間企業からの資金的援助を受けており,民間企業は研究成果から商業的利益をあげようとしていることを考えてみれば良い.

- 【コメント1】ただしこの点は,全ての研究に当てはまるわけではないだろう.

- 【コメント2】研究に限らずとも,純粋に個人的な興味から科学を学んでいる者も少なからずいるに違いない.

*

以上の論拠は興味深くはあるが,やや抽象的な感がある.

一方で科学が価値と無関係ではない具体的な事例として,社会生物学が挙げられることがある.

社会生物学はダーウィンの原理を用いて人間の振舞いを説明しようとする.

これは「ダーウィン的」説明または「適応主義的」説明と呼ばれる.

例えば彼らによれば,あらゆる人間社会において近親相姦がタブー視されているのは,遺伝的根拠があるとされる.

そして近親相姦によって生まれた子孫はしばしば遺伝的欠陥を抱えていたため,近親相姦を避ける遺伝子は世代を経て人間の集団全体に拡がっていったと説明される.

これは実際には我々が近親相姦を避けるのは,それが悪いことだと教わったからだとする常識と食い違う.

しかし社会生物学者は我々の行動が完全に遺伝子によって決定されると述べているのではなく,単に遺伝的要因があることを主張しているのであり,これだけでは社会生物学者が間違っているとも言い難い.

実際,社会生物学の仮説はテストが著しく困難であると批判された.

*

問題は社会生物学が,反社会的行動を正当化する試みのように見えるということにある.

社会生物学の主張は,「反社会的行動には遺伝的要因があり,仕方のないものだ」という意味に解釈されたのである.

こうした批判には事実と価値の二分法に基づいて応えることができる.

すなわち仮に反社会的行動に遺伝的要因があるとしても,それは単なる事実として受け容れなければならない.

そして反社会的行動に遺伝的要因があるとしても,それは1つの要因に過ぎず,また事実から倫理は演繹できない以上,反社会的行動が許されるということにはならない.

【コメント】

先ほどもヒュームの法則として述べたように,事実から倫理を導けないこと自体には私も賛同する.

しかしながら人間の行動のすべてが遺伝的要因に還元されるわけではないとしても,背後にはその行動を引き起こす無数の何らかの原因が存在し,そこに自由意志の入り込む余地がないのだとすれば,反社会的行動は許されないという倫理とは無関係に,同時にその行動は仕方のないものになるだろう.

*

確かにこのような事実と価値の二分法は,穏当な言い分であるように聞こえる.

しかし次のことを考えると,社会生物学を何らかの価値観と本当に切り離すことができると簡単には言えなくなる.

すなわち,社会生物学を擁護する者はしばしば政治的に右派であることが多く,その批判者は政治的左派である傾向が見られるのである.

すると社会生物学の論争が,政治的イデオロギーの代理戦争となっている可能性がある.